鏡を見るたびに気になる分け目の広がりや、髪全体のボリュームダウン。「もしかして薄毛かもしれない」という不安は、女性にとって非常にデリケートで深刻な悩みです。

しかし、その悩みを一人で抱え込む必要はありません。女性の薄毛は、その背景に様々な原因が隠れていることが多く、まずはご自身の状態を正しく知ることが改善への第一歩となります。

この記事では、女性の薄毛を引き起こす主な原因から、クリニックでどのような検査を行って原因を特定していくのかまで、詳しく解説します。

ご自身の髪と頭皮の状態を理解し、適切な対策を見つけるための参考にしてください。

女性の薄毛を引き起こす5大原因

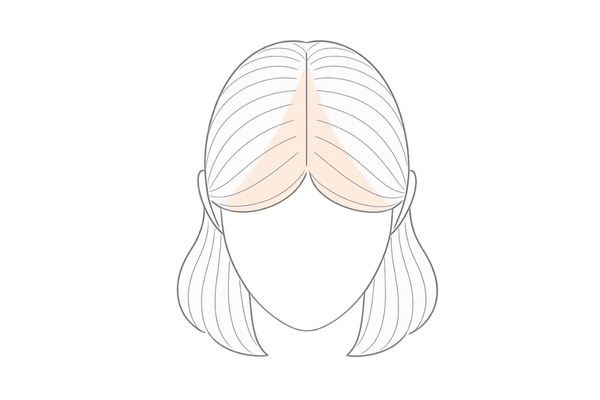

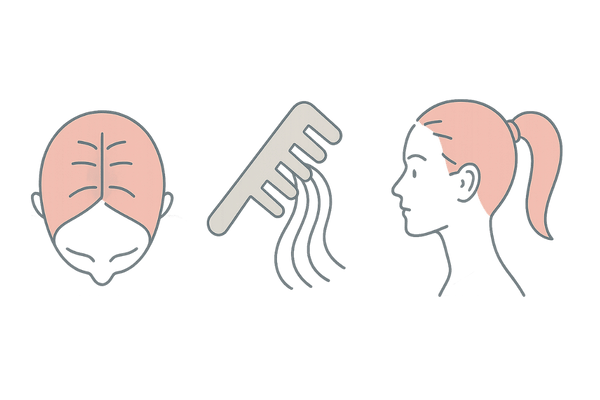

女性の薄毛は、男性のように特定の部位から進行するケースとは異なり、髪全体が薄くなる「びまん性脱毛症」が特徴です。

その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。ここでは、女性の薄毛につながる代表的な5つの原因について解説します。

ご自身の生活習慣や体調の変化と照らし合わせながら、原因を探るヒントを見つけていきましょう。

ホルモンバランスの乱れ

女性の身体は、一生を通じてホルモンバランスが大きく変動します。特に、女性ホルモンである「エストロゲン」は、髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ重要な役割を担います。

このエストロゲンが減少すると、髪の成長期が短くなり、抜け毛が増えやすくなります。産後や更年期に抜け毛が増えるのは、このホルモンバランスの変化が大きく影響しています。

精神的・身体的ストレス

過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。その結果、頭皮の血行が悪くなり、髪の毛を育てる毛母細胞へ十分な栄養が届かなくなります。

仕事や家庭の悩みといった精神的なストレスだけでなく、睡眠不足や過労などの身体的なストレスも、髪の健康を損なう大きな要因です。

栄養バランスの偏り

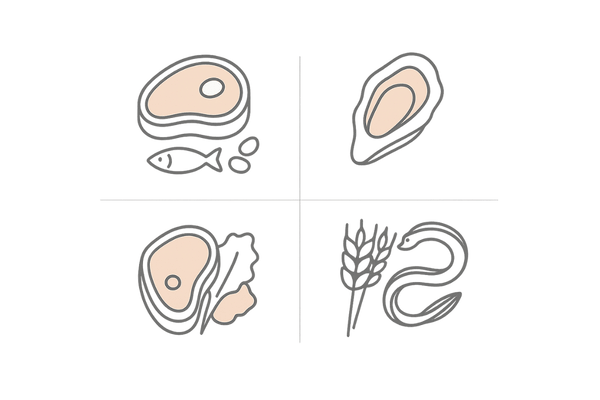

髪の毛は、私たちが日々口にする食事から作られます。特に、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助ける亜鉛、鉄分、ビタミン類が不足すると、健康な髪は育ちません。

無理なダイエットや偏った食生活は、栄養不足による薄毛の直接的な原因となります。バランスの取れた食事は、健やかな髪を育むための基本です。

髪の成長を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

生活習慣の乱れ

睡眠不足、喫煙、過度な飲酒といった生活習慣の乱れも、薄毛のリスクを高めます。特に睡眠中は、髪の成長を促す成長ホルモンが分泌される大切な時間です。

睡眠の質が低下すると、ホルモン分泌が滞り、髪の成長サイクルに悪影響を及ぼします。また、喫煙は血管を収縮させ、頭皮の血行不良を招くため、髪にとっては大敵です。

不適切なヘアケア

毎日のシャンプーやヘアケアも、使い方を誤ると頭皮にダメージを与え、薄毛の原因になることがあります。

洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりすると、頭皮が乾燥したり炎症を起こしたりします。

また、毎日同じ分け目で髪を強く結ぶようなヘアスタイルは、毛根に負担をかけ「牽引性脱毛症」を引き起こす可能性があります。

ホルモンバランスの変化が髪に与える影響

女性のライフステージは、ホルモンバランスの波とともにあります。初潮、妊娠・出産、そして更年期と、女性ホルモンの分泌量は大きく変動し、その変化は髪の状態にも直接的に現れます。

ここでは、特に「産後」と「更年期」という二つの大きな転換期に焦点を当て、ホルモンバランスがどのように髪に影響を与えるのかを詳しく見ていきます。

女性ホルモンと髪の成長周期

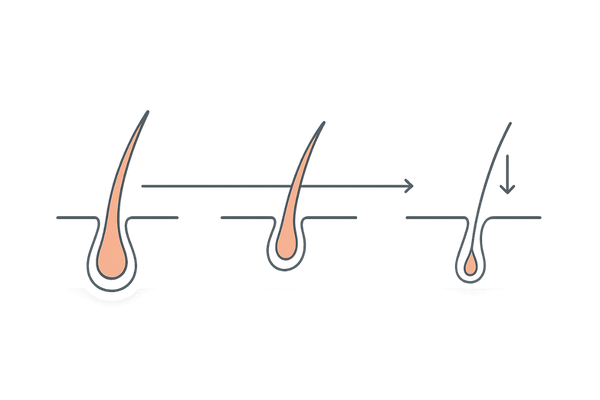

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、これを毛周期と呼びます。女性ホルモンの一種であるエストロゲンは、この毛周期の「成長期」を長く維持する働きがあります。

エストロゲンの分泌が活発な時期は、髪が太く長く成長し、ハリとツヤのある健康な状態を保ちやすくなります。

産後のホルモン変動と抜け毛(分娩後脱毛症)

妊娠中は、エストロゲンの分泌量が非常に高くなります。これにより、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪の毛までが成長期を維持するため、一時的に髪が増えたように感じることがあります。

しかし、出産を終えるとホルモンバランスは急激に妊娠前の状態に戻ります。エストロゲンが減少することで、妊娠中に抜けなかった髪が一斉に休止期に入り、産後2〜3ヶ月頃から抜け毛が急増します。

これが「産後脱毛症」です。多くの場合、これは一時的な現象で、産後半年から1年ほどで自然に回復していきます。

ライフステージとホルモン・髪の変化

| ライフステージ | ホルモンバランスの状態 | 髪への主な影響 |

|---|---|---|

| 妊娠中 | エストロゲンが非常に多い | 成長期が維持され、抜け毛が減る |

| 産後 | エストロゲンが急激に減少 | 一斉に休止期に入り、抜け毛が増加 |

| 更年期 | エストロゲンが減少し続ける | 髪が細くなり、全体のボリュームが減少 |

更年期におけるFAGA(女性男性型脱毛症)

40代半ば頃から迎える更年期では、卵巣機能の低下に伴い、エストロゲンの分泌量が徐々に減少していきます。すると、体内で相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

この男性ホルモンが、毛根にある受容体と結びつくことで、髪の成長を妨げる信号を出し、毛周期の成長期が短縮されます。

その結果、髪の毛が十分に成長できずに細く短くなり、頭頂部を中心に全体のボリュームが失われていきます。これが「FAGA(女性男性型脱毛症)」と呼ばれる状態で、加齢による女性の薄毛の主な原因の一つです。

ストレスと栄養不足による脱毛

心と体の健康が密接に関わっているように、髪の健康もまた、精神的な状態や日々の食事と深く結びついています。

目には見えないストレスや、ついおろそかにしがちな栄養バランスが、知らず知らずのうちに髪の元気を奪っているかもしれません。

ここでは、ストレスと栄養不足が、具体的にどのようにして抜け毛を引き起こすのかを解説します。

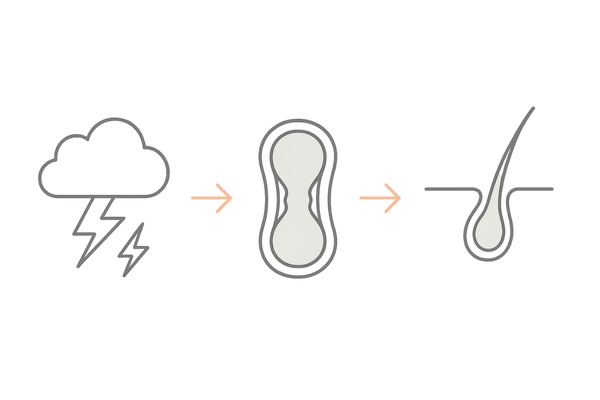

ストレスによる頭皮の血行不良

強いストレスを感じると、私たちの体は緊張状態になり、交感神経が優位になります。交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、全身の血流が悪化します。

特に頭皮は、心臓から遠く、毛細血管が多いため、血行不良の影響を受けやすい部位です。

血行が悪くなると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで届きにくくなり、毛母細胞の働きが低下して、抜け毛や髪のやせ細りを引き起こします。

ストレスが髪に与える影響

| 要因 | 体への影響 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 精神的・身体的ストレス | 自律神経の乱れ、血管収縮 | 頭皮の血行不良、栄養供給の低下 |

| ホルモンバランスの乱れ | 女性ホルモンの減少 | 成長期の短縮、抜け毛の増加 |

髪の成長に必要な栄養素の欠乏

髪の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。このケラチンを合成するためには、アミノ酸はもちろん、亜鉛やビタミンといった栄養素が不可欠です。

過度なダイエットで食事量を極端に減らしたり、インスタント食品や外食ばかりで栄養が偏ったりすると、これらの栄養素が不足します。

体は生命維持に必要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪の毛への供給は後回しにされがちです。その結果、髪は栄養不足に陥り、健康な成長が妨げられます。

特に意識したい髪のための栄養素

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- 亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類)

- 鉄分(赤身肉、レバー、小松菜)

- ビタミンB群(豚肉、うなぎ、玄米)

栄養不足が招く休止期脱毛症

深刻な栄養不足は、「休止期脱毛症」の直接的な原因となります。これは、本来であれば成長期にあるべき多くの髪の毛が、栄養不足によって成長を維持できなくなり、一斉に休止期へと移行してしまう状態です。

これにより、数ヶ月後に大量の抜け毛として現れることがあります。バランスの取れた食事は、薄毛対策の基本であり、髪だけでなく全身の健康維持にも重要です。

特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材から栄養を摂ることを心がけましょう。

遺伝的要因と加齢による毛髪の変化

薄毛の悩みには、自分ではコントロールしにくい「遺伝」や「加齢」といった要因も関わってきます。親が薄毛だから自分も、と不安に思う方や、年齢とともに髪質の変化を感じる方は少なくないでしょう。

これらの避けがたい要因が髪にどのように影響するのかを正しく理解し、受け入れることも、適切な対策への第一歩となります。

FAGA(女性男性型脱毛症)と遺伝的素因

男性のAGA(男性型脱毛症)と同様に、女性のFAGAにも遺伝的な素因が関与すると考えられています。特に、男性ホルモンの影響を受けやすい体質は、遺伝する可能性があります。

ただし、女性の場合は男性に比べて遺伝の影響はそれほど強く現れないとされています。

また、発症にはホルモンバランスや生活習慣など、後天的な要因も大きく関わるため、遺伝的素因があるからといって必ずしも薄毛になるわけではありません。

加齢に伴う毛周期の乱れ

年齢を重ねるとともに、体の様々な機能が変化するのと同様に、髪の毛のサイクル(毛周期)も変化します。

具体的には、一本一本の髪が太く長く成長する「成長期」が短くなり、一方で髪が抜けるのを待つ「休止期」の割合が増えていきます。

これにより、新しく生えてくる髪が十分に育つ前に抜けてしまい、全体として髪のボリュームが減少し、地肌が透けて見えやすくなります。

加齢による髪と頭皮の主な変化

| 変化する部分 | 具体的な変化内容 | 結果として現れる症状 |

|---|---|---|

| 毛周期 | 成長期が短縮し、休止期が延長 | 髪が細くなる、全体のボリュームダウン |

| 毛母細胞 | 細胞分裂の能力が低下 | 髪の成長速度が遅くなる、白髪の増加 |

| 頭皮 | コラーゲン減少、乾燥、血行不良 | ハリ・弾力の低下、健康な髪が育ちにくい環境 |

加齢による頭皮環境の悪化

健康な髪は、健康な頭皮という土壌から育ちます。しかし、加齢によって頭皮も老化します。皮膚のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンが減少し、頭皮は硬く、薄くなりがちです。

また、血行も悪くなるため、毛根へ栄養を届ける力も弱まります。このような頭皮環境の悪化は、健康な髪の成長を妨げ、薄毛や抜け毛を進行させる一因となります。

女性の薄毛診断に必要な基本検査項目

薄毛の原因を正確に特定し、適切な治療方針を立てるためには、専門のクリニックでの詳細な検査が重要です。自己判断でケアを始めても、原因と合っていなければ効果は期待できません。

ここでは、クリニックで行う基本的な検査の流れと、それぞれの検査で何を確認するのかを解説します。安心して相談できるよう、まずは検査の全体像を把握しましょう。

問診による丁寧な情報収集

診断の第一歩は、医師による詳細な問診です。患者さんの生活背景や体の状態を詳しく聞くことで、薄毛の原因を探る重要な手がかりを得ます。

一見、髪とは関係ないように思えることでも、薄毛の原因解明につながることがありますので、できるだけ正確に伝えることが大切です。

問診で主に確認する項目

| カテゴリ | 主な確認内容 |

|---|---|

| 薄毛の状況 | いつから気になり始めたか、抜け毛の量、どの部分が気になるか |

| 生活習慣 | 食事内容、睡眠時間、喫煙・飲酒の習慣、ストレスの有無 |

| 病歴・服薬歴 | 既往歴、現在治療中の病気、服用している薬やサプリメント |

| 女性特有の項目 | 月経周期、妊娠・出産の経験、婦人科系の病気の有無 |

| 家族歴 | 両親や祖父母に薄毛の人がいるか |

視診と触診による頭皮チェック

問診の後は、医師が直接、頭皮と髪の状態を観察します。これが視診と触診です。頭皮の色(赤みや炎症がないか)、フケや皮脂の量、毛穴の状態、髪の毛の密度や太さ、硬さなどを丁寧に確認します。

これにより、頭皮の炎症や乾燥、皮脂の過剰分泌といったトラブルの有無を判断します。

ダーモスコピーによる詳細な観察

ダーモスコピー(トリコスコピーとも呼ばれます)は、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、頭皮や毛穴、毛髪の状態を数十倍に拡大して観察する検査です。

肉眼では見えない毛穴の詰まり、頭皮の血管の状態、毛髪の太さのばらつきなどを詳細に確認できます。これにより、FAGAに特徴的な軟毛化(髪が細くなること)の進行度などを客観的に評価することが可能です。

痛みもなく、短時間で多くの情報が得られる非常に有効な検査です。

血液検査で分かる薄毛の隠れた原因

頭皮や髪の毛の状態を直接見る検査に加え、血液検査は薄毛の背景にある体内の問題を明らかにするために極めて重要です。

栄養状態の偏りや、甲状腺疾患、貧血といった内科的な病気が、抜け毛のサインとして現れているケースも少なくありません。

ここでは、血液検査によってどのようなことが分かり、それが薄毛の診断にどう役立つのかを解説します。

ホルモンバランスの評価

女性の薄毛に深く関わるホルモンの状態を数値で確認します。特に、女性ホルモン(エストラジオールなど)や男性ホルモン(テストステロンなど)、甲状腺ホルモンの値を測定します。

これにより、更年期によるホルモン減少や、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など男性ホルモンが高くなる病気、あるいは甲状腺機能の異常が薄毛の原因となっていないかを判断します。

栄養状態のチェック

髪の成長に欠かせない栄養素が体内で不足していないかを調べます。特に重要なのが、体内の貯蔵鉄を示す「フェリチン」です。

月経のある女性は鉄欠乏性貧血になりやすく、フェリチン値が低い「かくれ貧血」の状態でも、脱毛を引き起こすことがあります。

また、タンパク質の合成に必要な「亜鉛」も、不足すると薄毛の原因となるため、測定することが多い項目です。

血液検査で確認する主な項目

| 検査項目 | 何が分かるか | 薄毛との関連 |

|---|---|---|

| 甲状腺ホルモン (TSH, FT4) | 甲状腺機能の異常 | 機能低下症・亢進症ともに脱毛の原因となる |

| フェリチン(貯蔵鉄) | 鉄欠乏の有無 | 鉄不足は毛母細胞の活動を低下させる |

| 亜鉛 | 亜鉛欠乏の有無 | 髪の主成分ケラチンの合成に必要 |

全身疾患のスクリーニング

薄毛は、時に全身性の病気の一症状として現れることがあります。例えば、自己免疫疾患である膠原病(こうげんびょう)や、前述の甲状腺機能異常症などです。

血液検査でこれらの病気に関連する項目(抗核抗体など)を調べることで、薄毛の原因が単なる頭皮の問題ではなく、内科的な治療が必要な病気によるものではないかを確認します。

原因疾患の治療を行うことで、薄毛が改善するケースもあります。

頭皮と毛髪の専門的な検査方法

問診や血液検査といった基本的な評価に加え、より客観的かつ詳細に髪と頭皮の状態を分析するために、専門的な機器を用いた検査を行うことがあります。

これらの検査は、診断の精度を高めるだけでなく、治療を開始した後の効果を数値で比較・評価するためにも役立ちます。ここでは、クリニックで行われる代表的な専門検査についてご紹介します。

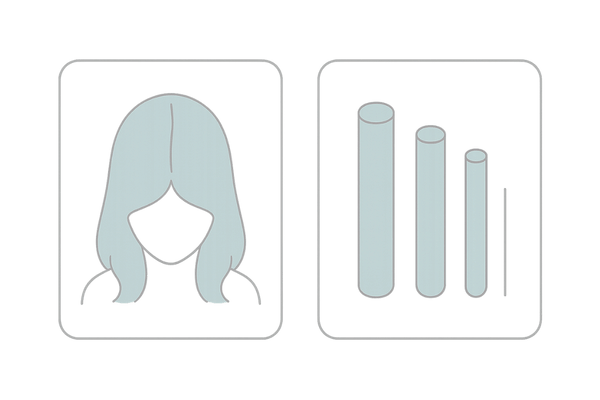

毛髪密度・太さの測定

これは、専用のカメラとソフトウェアを用いて、頭皮の特定の範囲(通常は1平方センチメートルあたり)に生えている毛髪の本数(密度)と、一本一本の毛髪の太さを測定する検査です。

治療前と治療後のデータを比較することで、髪の量や太さがどれだけ改善したかを客観的に評価できます。FAGAの診断では、細い毛(軟毛)の割合が増加しているかを確認する上で重要な指標となります。

引っ張り試験(Pull Test)

非常にシンプルですが、脱毛の活動性を評価するのに役立つ検査です。医師が、約50〜60本程度の毛束を指でつかみ、軽く引っ張ります。

このとき、6本以上の毛が簡単に抜けるようであれば、活動性の高い脱毛(休止期脱毛など)が起きている可能性を示唆します。特別な機器は不要で、診察室ですぐに行えるのが特徴です。

専門的な検査の目的

| 検査名 | 検査方法 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 毛髪密度・太さの測定 | 専用カメラで頭皮を撮影・解析 | 薄毛の進行度評価、治療効果の客観的判定 |

| 引っ張り試験 | 毛束を軽く引っ張る | 活動性の脱毛(抜け毛の勢い)の有無を確認 |

| 頭皮生検 | 頭皮組織の一部を採取し病理検査 | 他の検査で診断困難な脱毛症の確定診断 |

頭皮生検(必要に応じて実施)

頭皮生検は、他のすべての検査を行っても診断が確定しない場合や、特殊な脱毛症が疑われる場合に行う最終的な診断方法です。

局所麻酔をした上で、直径数ミリ程度の大きさで頭皮の組織を採取し、それを顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査に提出します。

毛根の周囲でどのような変化(炎症など)が起きているかを直接観察できるため、円形脱毛症や、毛包が破壊されてしまう瘢痕性(はんこんせい)脱毛症といった、治療法が大きく異なる病気の確定診断に極めて有効です。

ただし、頭皮に小さな傷が残るため、実施は慎重に判断します。

検査結果から判断する薄毛のタイプ分類

これまで解説してきた様々な検査の結果を総合的に評価し、医師は薄毛の原因とタイプを診断します。女性の薄毛はいくつかのタイプに分類でき、タイプによって治療法やアプローチが異なります。

ご自身の薄毛がどのタイプに当てはまるのかを知ることは、今後の治療方針を理解する上で非常に重要です。ここでは代表的な薄毛のタイプについて解説します。

びまん性脱毛症

特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなり、ボリュームが失われる状態です。

女性の薄毛で最も多く見られるタイプで、分け目が目立つ、髪のハリ・コシがなくなる、地肌が透けて見えるといった症状が現れます。このびまん性脱毛症の中には、FAGAや休止期脱毛症などが含まれます。

FAGA(女性男性型脱毛症)

びまん性脱毛症の代表格で、加齢やホルモンバランスの変化により、特に頭頂部から前頭部の髪が細く、薄くなるのが特徴です。

男性のAGAと異なり、生え際が後退することは少なく、完全につるりとした状態になることもまれです。進行は緩やかですが、放置すると徐々に薄毛が目立つようになります。

休止期脱毛症

産後、急激なダイエット、大きな手術、高熱、精神的ストレスなどが引き金となり、多くの髪の毛が一斉に休止期に入って抜けてしまう状態です。

原因がはっきりしている場合が多く、その原因が取り除かれれば、数ヶ月から1年程度で自然に回復することが多いのが特徴です。急性型と慢性型があります。

牽引性脱毛症

いつも同じ場所で髪をきつく結ぶポニーテールや、エクステンションなど、物理的に髪を引っ張り続けることが原因で起こる脱毛症です。生え際や分け目など、特に張力がかかる部分の髪が薄くなります。

原因となる髪型をやめることで改善が見込めますが、長期間放置すると毛根がダメージを受け、髪が生えてこなくなる可能性もあります。

女性の薄毛の主なタイプと特徴

| 薄毛のタイプ | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| FAGA | 加齢、ホルモンバランス、遺伝 | 頭頂部の分け目が広がる、髪が細くなる |

| 休止期脱毛症 | ストレス、栄養不足、産後など | 頭部全体の急激な抜け毛の増加 |

| 牽引性脱毛症 | 髪を強く引っ張る髪型 | 生え際や分け目が後退する |

女性の薄毛検査にかかる期間と費用の目安

実際に薄毛治療専門のクリニックで検査を受けることを考えたとき、どれくらいの期間と費用がかかるのかは、気になる点だと思います。

薄毛の検査や治療は、原因によって保険が適用される場合と、自由診療となる場合があります。ここでは、検査にかかる一般的な期間と費用の目安について解説します。

事前に知っておくことで、安心して第一歩を踏み出せるでしょう。

検査にかかる期間の目安

初診で問診や視診、ダーモスコピー検査などを行い、必要に応じて血液検査のための採血をします。血液検査の結果が出るまでには、検査項目にもよりますが、通常1週間から2週間程度かかります。

そのため、初診からすべての検査結果が揃い、医師から診断と今後の治療方針についての詳しい説明を受けるまでには、おおよそ2〜3週間を見ておくとよいでしょう。

検査費用の内訳と目安

薄毛の検査費用は、保険適用の可否によって大きく異なります。

保険が適用されるケース

医師が診察の結果、甲状腺疾患や膠原病、鉄欠乏性貧血など、何らかの病気が薄毛の原因であると疑い、その診断のために検査を行う場合は、健康保険が適用されます。

この場合、自己負担は3割となり、検査内容にもよりますが、数千円から1万円程度が目安となります。

自由診療となるケース

一方で、FAGA(女性男性型脱毛症)や加齢による薄毛など、病気とは見なされない美容上の悩みに対する検査は、原則として自由診療(自費診療)となります。

この場合の費用はクリニックによって異なりますが、初診料、各種検査費用を合わせて、1万円から3万円程度が一般的な目安です。治療を開始する際は、別途治療費がかかります。

よくある質問

ここでは、薄毛の検査や原因に関して、患者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。

- Q市販の育毛剤やシャンプーだけで薄毛は改善しますか?

- A

市販の育毛剤や薬用シャンプーは、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする効果が期待できるものもあります。

軽度の抜け毛予防や、健康な髪を維持するためのセルフケアとしては有効な場合もあります。

しかし、薄毛の原因がFAGAや内科的な病気にある場合、セルフケアだけで根本的に改善することは困難です。

原因に合った適切な治療を行うためにも、まずは専門のクリニックで正確な診断を受けることが重要です。

- Qどのタイミングでクリニックに相談すべきですか?

- A

「抜け毛が明らかに増えた」「髪の分け目が目立つようになった」「髪全体のボリュームが減ってきた」など、ご自身で変化に気づいた時が相談のタイミングです。

薄毛治療は、一般的に早期に開始するほど効果を実感しやすくなります。

まだ大丈夫だろうと放置せず、少しでも気になったり不安に感じたりした時点で、気軽に専門医に相談することをお勧めします。

- Q検査に痛みは伴いますか?

- A

ほとんどの検査は痛みを伴いません。問診、視診、ダーモスコピーによる頭皮の観察などは、痛みを感じることは全くありません。

血液検査の際には、採血のために注射針を刺すチクッとした痛みがあります。

また、非常にまれですが、確定診断のために頭皮生検を行う場合は、局所麻酔の注射をする際に少し痛みを感じますが、麻酔が効けば検査中の痛みはありません。

ご自身の薄毛の原因や状態について、理解は深まりましたでしょうか。原因を特定することは、悩みを解決するための大切な第一歩です。

そして次のステップは、その原因に基づいた具体的な治療や対策を知ることです。当院では、一人ひとりの診断結果とライフスタイルに合わせた、最適な治療プランを提案しています。

次の記事「女性の薄毛の治療と予防」では、内服薬や外用薬による専門的な治療から、日々の食事やヘアケアでできる予防策まで、幅広く解説しています。

あなたの髪の悩みを解決し、自信を取り戻すための次の一歩を、ぜひ踏み出してください。

以上