女性の薄毛の悩みは、見た目の印象だけでなく、心の健康にも影響を与えかねない深刻な問題です。しかし、いきなり専門的な治療を始めることには抵抗がある方も少なくないでしょう。

この記事では、まず手軽に始められる栄養面からのアプローチとして「サプリメント」に焦点を当てます。

髪の健康にどのような栄養が必要で、なぜ現代女性に不足しがちなのかという根本的な原因から、効果的なサプリメントの選び方、医薬品との違い、安全な使用方法までを網羅的に解説します。

ご自身のライフスタイルと照らし合わせながら、健やかな髪を取り戻すための一歩として、サプリメントとの正しい付き合い方を学んでいきましょう。

髪の健康に必要な栄養素と現代女性の不足傾向

美しい髪を育むためには、その土台となる頭皮と、髪そのものを作るための栄養が重要です。

毎日の食事からバランス良く栄養を摂取することが基本ですが、忙しい現代社会では、意識していても栄養が偏りがちになります。

特に女性は、ライフステージの変化やライフスタイルによって、特定の栄養素が不足しやすい傾向にあります。ここでは、髪の健康に欠かせない栄養素と、なぜそれらが不足してしまうのか、その原因を探ります。

髪の主成分「ケラチン」とタンパク質の重要性

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。つまり、タンパク質は髪の主原料であり、不足すると髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりする直接的な原因となります。

ケラチンは18種類のアミノ酸から成り立っており、これらをバランス良く摂取することが、しなやかで強い髪を作る基本です。

肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を毎日の食事にしっかり取り入れることが大切です。

髪の材料となる主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質(アミノ酸) | 髪の主成分であるケラチンを構成する | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポートする | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促進し、皮脂のバランスを整える | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ |

健やかな髪のサイクルを支えるビタミンとミネラル

タンパク質だけを摂取しても、それが効率的に髪の毛に変わるわけではありません。

ビタミンやミネラルは、タンパク質がケラチンに再合成されるのを助けたり、頭皮の血行を促進したり、頭皮環境を健やかに保ったりと、髪の成長をサポートする重要な役割を担っています。

特に、亜鉛やビタミンB群は髪の成長に深く関わっています。

ミネラルの王様「亜鉛」の働き

亜鉛は、食事から摂取したタンパク質を髪のケラチンへと合成する際に必要不可欠なミネラルです。亜鉛が不足すると、うまく髪を作ることができなくなり、抜け毛や薄毛の原因の一つとなります。

また、亜鉛は新しい細胞を生み出す働きも担っており、正常なヘアサイクルを維持するためにも重要な栄養素です。

頭皮環境を整えるビタミン群

ビタミンの中でも特にビタミンB群は、頭皮のエネルギー代謝を助け、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。

ビタミンCはコラーゲンの生成を助け頭皮の弾力を保ち、ビタミンEは強い抗酸化作用と血行促進作用で、髪に栄養が届きやすい環境を整えます。

これらのビタミンが不足すると、頭皮環境が悪化し、健康な髪が育ちにくくなります。

なぜ現代女性は栄養不足に陥りやすいのか

ライフスタイルの多様化や社会的なプレッシャーなど、現代女性を取り巻く環境は、栄養不足を招きやすい側面を持っています。

自分では気づかないうちに、髪の健康を損なう原因を作っているかもしれません。

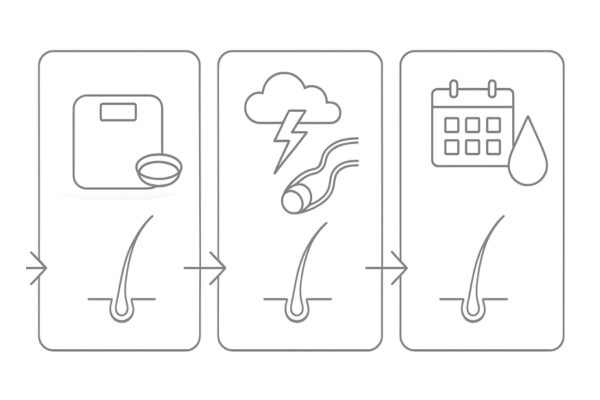

過度なダイエットがもたらす栄養不足

体重を減らすことだけを目的とした極端な食事制限は、髪の主原料であるタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルの摂取量も大幅に減少させます。

体は生命維持に必要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪や爪への栄養供給は後回しにされます。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。

ストレスと栄養消費の関係

仕事や家庭、人間関係など、現代社会は多くのストレス要因に満ちています。人間はストレスを感じると、それに対抗するためにビタミンCやタンパク質などを大量に消費します。

また、ストレスは血管を収縮させ、頭皮の血行不良を引き起こします。これにより、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、薄毛を助長する可能性があります。

女性が不足しやすい栄養素とその原因

| 不足しがちな栄養素 | 主な原因 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 鉄分 | 月経、妊娠・出産、過度なダイエット | 血行不良による栄養不足、抜け毛 |

| 亜鉛 | 加工食品の多い食生活、飲酒、ストレス | ケラチン合成の低下、ヘアサイクルの乱れ |

| タンパク質 | 朝食抜き、単品ダイエット、偏食 | 髪が細くなる、ハリ・コシの低下 |

薄毛対策サプリメントに含まれる主要成分の働き

食事だけで必要な栄養素をすべて補うのが難しい場合、サプリメントは有効な選択肢となります。

市販されている女性向けの薄毛対策サプリメントには、髪の健康をサポートするために考え抜かれた様々な成分が配合されています。

ここでは、主要な成分がそれぞれどのような働きをし、どのような効果が期待できるのかを詳しく見ていきましょう。

髪の材料を直接補給する「ケラチン」

髪の主成分であるケラチンを直接サプリメントで摂取することは、髪の材料を補給する上で非常に効率的です。

特に、加水分解ケラチンなど、体内で吸収されやすい形で配合されているものが効果的とされています。

食事で摂取したタンパク質が分解・再合成されるのを待つよりも、直接的に髪の構成要素を補うことで、髪のハリやコシ、ツヤの改善が期待できます。

タンパク質の合成を助ける「亜鉛」の効果

前述の通り、亜鉛はケラチンの合成に不可欠なミネラルです。いくらタンパク質やケラチンを摂取しても、亜鉛が不足していては効率的に髪を作ることができません。

サプリメントで亜鉛を補うことは、髪の生成プロセスそのものを円滑にする効果が期待できます。

特に、食生活が乱れがちな方や、加工食品を多く摂る方は亜鉛が不足しやすいため、意識的な摂取が推奨されます。

女性の味方「イソフラボン」とホルモンバランス

大豆などに含まれるイソフラボンは、女性ホルモンである「エストロゲン」と似た構造と働きを持つことで知られています。

エストロゲンは髪の成長を促進し、ハリやツヤを保つ働きがあるため、その減少は薄毛の大きな原因となります。

更年期における女性ホルモンの変化と薄毛

特に更年期を迎えると、エストロゲンの分泌量が急激に減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

これにより、髪の成長期が短くなり、太く長く成長する前に抜けてしまう「びまん性脱毛症」などを引き起こしやすくなります。ホルモンバランスの乱れは、更年期の女性にとって薄毛の主要な原因の一つです。

イソフラボンの働きと期待できる効果

イソフラボンを摂取することで、減少したエストロゲンの働きを補い、ホルモンバランスを整える効果が期待できます。

これにより、乱れたヘアサイクルを正常な状態に近づけ、抜け毛を減らし、髪の成長をサポートする可能性があります。

更年期に限らず、ストレスや不規則な生活でホルモンバランスが乱れがちな女性にとっても、心強い成分と言えるでしょう。

サプリメントの主要成分と期待される効果

| 主要成分 | 主な働き | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| ケラチン | 髪の主成分を直接補給し、ハリ・コシを与える | 髪が細く、弱々しくなったと感じる方 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポートし、ヘアサイクルを整える | 食生活が不規則な方、抜け毛が増えた方 |

| イソフラボン | 女性ホルモン様作用でホルモンバランスを整える | 更年期の方、ストレスが多い方 |

医薬品との違い – サプリメントの位置づけと期待値

薄毛対策を考える上で、サプリメントと医薬品の違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。両者は目的も位置づけも全く異なります。

この違いを知らないまま、「サプリメントを飲めば髪が生える」と過度な期待を抱くと、思うような効果が得られずに時間とお金を無駄にしてしまうことにもなりかねません。

ここでは、両者の違いを明確にし、サプリメントに期待すべき役割を解説します。

サプリメントは「栄養補助食品」

最も重要な点は、サプリメントは薬ではなく「食品」の一種であるということです。

法律上、サプリメントは「栄養機能食品」「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」などに分類されますが、いずれも病気の治療や予防を目的としたものではありません。

あくまで、日々の食事で不足しがちな栄養素を補い、体の機能を健康に維持することを目的としています。したがって、「発毛」や「育毛」といった直接的な治療効果を謳うことはできません。

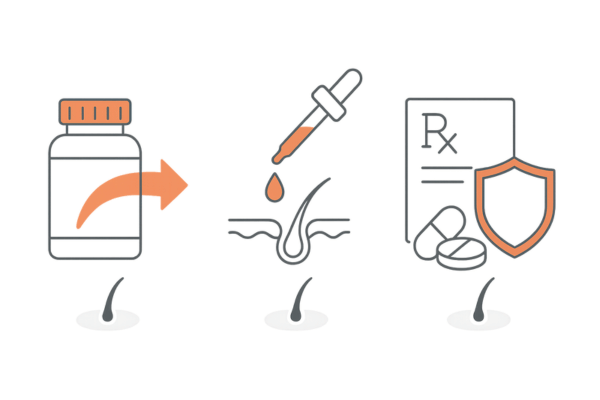

育毛剤(外用薬)との役割分担

育毛剤は、頭皮に直接塗布する「医薬品」または「医薬部外品」です。頭皮の血行を促進したり、毛母細胞に働きかけたりすることで、抜け毛の予防や育毛を促す効果が認められています。

サプリメントが体の中から栄養面でアプローチするのに対し、育毛剤は体の外から頭皮環境に直接アプローチします。両者は役割が異なるため、併用することで相乗効果を期待することもできます。

皮膚科で処方される内服薬との比較

皮膚科などの医療機関で処方される薄毛治療薬は、明確な治療効果が科学的に証明された「医薬品」です。

例えば、ミノキシジル内服薬(ミノタブ)やスピロノラクトンなどは、血管拡張作用やホルモンへの作用を通じて、発毛を強力に促進します。

これらは医師の診断のもとでしか処方できず、効果が高い分、副作用のリスクも伴います。

サプリメントと医薬品の比較

| 項目 | サプリメント | 医薬品(内服薬・外用薬) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 食品(栄養補助) | 医薬品(治療) |

| 目的 | 健康維持、栄養補給 | 薄毛の治療、発毛・育毛促進 |

| 入手方法 | ドラッグストア、通販(市販) | 医師の処方(皮膚科など) |

効果を過信しないための心構え

サプリメントは、あくまで髪が育ちやすい体内環境を整えるための「土台作り」と考えるのが適切です。

栄養不足が薄毛の主たる原因である場合には大きな効果を発揮する可能性がありますが、遺伝や他の病気、強力なホルモンの影響などが原因である場合、サプリメントだけで劇的な改善を期待するのは難しいでしょう。

まずはサプリメントで栄養バランスを整えつつ、改善が見られない場合は専門の皮膚科医に相談するという姿勢が大切です。

サプリメント選択時のチェックポイントと品質基準

いざサプリメントを始めようと思っても、市販されている製品は数多く、どれを選べば良いのか迷ってしまうものです。

価格や知名度だけでなく、自分の悩みの原因に合った成分が含まれているか、そして安全に続けられる品質かを見極める「選び方」の知識が重要になります。

ここでは、後悔しないサプリメント選びのための具体的なチェックポイントを解説します。

目的別の成分の選び方

まずは、自分の薄毛の原因がどこにあるのかを考えてみましょう。それによって、選ぶべきサプリメントの方向性が見えてきます。

栄養不足が原因と感じる場合の選び方

日々の食生活の乱れや、過度なダイエットに心当たりがある方は、髪の基本となる栄養素をバランス良く配合したサプリメントがおすすめです。

特に「ケラチン」「亜鉛」「ビタミンB群」は三種の神器とも言える成分です。これらの成分が豊富に含まれているかを確認しましょう。

ホルモンバランスの乱れが気になる場合の選び方

更年期にさしかかっている方や、強いストレス、不規則な生活によって生理不順などを感じている方は、女性ホルモンの働きをサポートする成分に着目します。

代表的な成分は「大豆イソフラボン」です。他にも、巡りをサポートするヒハツエキスなどが配合されているものも良いでしょう。

市販サプリメントのランキングや口コミの活用法

インターネット上には、様々なサプリメントのランキングサイトや口コミが溢れています。これらは有益な情報源ですが、鵜呑みにせず、賢く活用する視点が必要です。

ランキング情報を参考にする際の注意点

ランキング上位だからといって、必ずしも自分に合うとは限りません。

ランキングはあくまで人気や売上の指標の一つと捉え、なぜその商品が評価されているのか、成分や特徴を自分の目で確認することが大切です。

広告収入目的で作られたランキングサイトも多いため、情報の信頼性を見極める必要があります。

口コミから読み取るべき情報

個人の感想である口コミは、効果の有無よりも「飲みやすさ(粒の大きさや匂い)」「続けやすさ(価格)」「体調の変化(副作用の有無)」といった、リアルな使用感を知る上で参考になります。

自分と似たような悩みを持つ人の口コミを探し、どのような変化があったのかを見てみるのも良いでしょう。ただし、個人の体験談であり、万人に当てはまるわけではないことを忘れないでください。

サプリメントの品質を見極めるポイント

| チェック項目 | 内容 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| GMP認定工場製造 | 適正製造規範。原料の受け入れから製造、出荷まで安全かつ一定の品質が保たれている証。 | 毎日口にするものだからこそ、製造過程の安全性が担保されていることが大切。 |

| 成分表示の明確さ | 何の成分がどれだけ(mg単位で)含まれているか具体的に記載されているか。 | 含有量が不明確では、効果が期待できる量を摂取できているか判断できない。 |

| 不要な添加物の有無 | 着色料、香料、保存料などが過剰に使用されていないか。 | 長期的に摂取する上で、体に余計な負担をかけないため。 |

効果的な摂取タイミングと継続期間の目安

せっかく選んだサプリメントも、飲み方が適切でなければその効果を十分に発揮できません。また、すぐに効果が出ないからと諦めてしまうのも非常にもったいないことです。

ここでは、サプリメントの効果を最大限に引き出すための摂取タイミングと、実感を得るために必要な継続期間について解説します。

吸収率を高める摂取タイミング

サプリメントに含まれる栄養素は、摂取するタイミングによって体内での吸収率が変わることがあります。基本的には、製品のパッケージに記載されている推奨の飲み方に従うのが一番です。

基本は消化器官が活発な「食後」

多くのサプリメントは、食事と一緒に摂ることで消化・吸収が助けられるため、「食後」の摂取が推奨されています。

特に脂溶性のビタミン(A, D, E, K)は、食事に含まれる油分と一緒に摂ることで吸収率が高まります。

また、空腹時に摂取すると胃腸に負担をかける成分もあるため、胃が弱い方は食後の摂取を心がけると良いでしょう。

目的別のおすすめタイミング

アミノ酸やケラチンなど、タンパク質系のサプリメントは、体の修復が行われる就寝前に摂取するのも効果的とされています。

成長ホルモンの分泌が活発になる時間帯に合わせて栄養を補給することで、効率的な利用が期待できます。

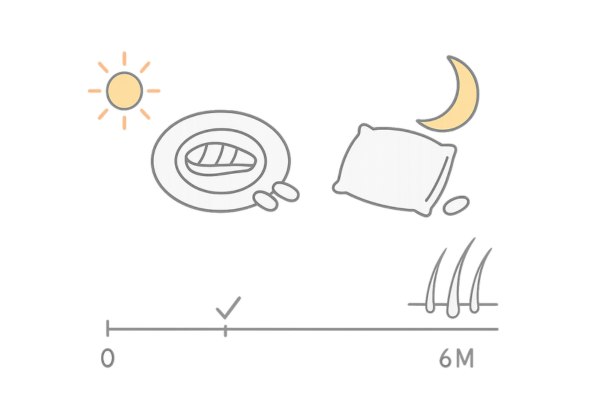

なぜ継続が必要なのか

サプリメントは医薬品とは異なり、飲んですぐに劇的な変化が現れるものではありません。

髪には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、新しい髪が生まれてから成長し、やがて抜け落ちるまでには数年の期間を要します。

サプリメントの効果は、これから新しく生えてくる髪に現れるため、実感するまでにはある程度の時間が必要です。

- 成長期(2〜6年)

- 退行期(約2週間)

- 休止期(3〜4ヶ月)

効果を実感するまでの期間の目安

上記のヘアサイクルを考慮すると、サプリメントを飲み始めてから、その栄養を元に作られた新しい髪が頭皮の表面に現れ、ある程度の長さに成長するまでには時間がかかります。

最低でも3ヶ月から6ヶ月の継続を

多くの場合、何らかの変化を感じ始めるまでには、最低でも3ヶ月はかかると言われています。

休止期を終えた毛穴から新しい髪が生え始め、その髪質の違いを感じられるようになるには、さらに時間が必要です。

効果を正しく判断するためにも、まずは6ヶ月程度を目安に、焦らずじっくりと続けてみることが大切です。

摂取期間と期待できる変化の目安

| 継続期間 | 期待できる変化の例 | ポイント |

|---|---|---|

| 1ヶ月目 | 体調の変化(疲れにくさなど)。髪への直接的な変化は感じにくい。 | まずは飲み忘れなく続ける習慣をつける時期。 |

| 3ヶ月目 | 抜け毛の減少、根元にハリが出てくる、爪が丈夫になるなどの変化を感じ始める人も。 | ヘアサイクルの休止期が終わり、新しい髪が育ち始める時期。 |

| 6ヶ月目以降 | 髪全体のボリューム感アップ、ツヤや手触りの改善など、目に見える効果を実感しやすくなる。 | 効果を判断する一つの目安。継続するか、他の方法を検討するか考えるタイミング。 |

他の薄毛治療との併用における注意事項

サプリメントによるインナーケアと、他の薄毛治療を組み合わせることで、より高い効果が期待できる場合があります。しかし、自己判断で併用すると、予期せぬトラブルを招く可能性もゼロではありません。

特に、医療機関で治療を受けている場合は注意が必要です。ここでは、他の治療法と併用する際の注意点を解説します。

市販の育毛剤との組み合わせ

体の内側から栄養を補給するサプリメントと、外側から頭皮環境に働きかける市販の育毛剤の併用は、アプローチが異なるため、基本的には問題ないとされています。

むしろ、相乗効果によって、それぞれの効果を高め合うことが期待できます。ただし、育毛剤を使用して頭皮にかゆみや赤みなどの異常が出た場合は、すぐに使用を中止してください。

皮膚科での治療と並行する場合

皮膚科で薄毛治療を受けている、あるいはこれから受けようと考えている場合は、サプリメントの使用について必ず医師に相談してください。

治療方針を立てる上で、患者がどのようなセルフケアを行っているかを把握することは、医師にとって非常に重要な情報です。

必ず医師に相談する

現在摂取しているサプリメントがあれば、その製品名や成分がわかるものを持参して医師に見せましょう。

医師は、処方する薬との飲み合わせや、成分の重複による過剰摂取のリスクなどを考慮して、サプリメントを継続すべきか、あるいは一時中断すべきかを判断します。

自己判断で飲み続けることは絶対に避けてください。

処方薬との飲み合わせに注意

サプリメントに含まれる特定の成分が、医薬品の効果に影響を与える可能性があります。

例えば、一部のハーブには血液をサラサラにする作用があり、同様の作用を持つ薬と併用すると効果が強まりすぎることがあります。

安全に治療を進めるためにも、専門家である医師の指示に従うことが何よりも大切です。

- 処方薬(内服・外用)

- ホルモン治療

- 注入治療(メソセラピーなど)

サプリメント摂取で期待できる変化と限界

サプリメントを継続することで、髪や体にはどのようなポジティブな変化が期待できるのでしょうか。また、一方で、サプリメントだけでは乗り越えられない「限界」はどこにあるのでしょうか。

期待できる効果と限界の両方を正しく理解することで、サプリメントと上手に付き合っていくことができます。

期待できる髪や体調の変化

サプリメントによって髪の成長に必要な栄養が満たされると、様々な良い変化が期待できます。

- 髪の根元が立ち上がり、ボリューム感が出る

- 一本一本の髪にハリやコシが生まれる

- 髪にツヤが出て、手触りが良くなる

- 抜け毛が減る

- 爪が割れにくく、丈夫になる

- 肌の調子が良くなる、疲れにくくなる

髪と爪は同じケラチンを主成分としているため、髪に良い変化が現れる前に、爪の状態が良くなることで効果を実感する人もいます。

また、ビタミンやミネラルは体全体の健康維持にも関わるため、副次的に体調が改善されることも少なくありません。

サプリメントの限界と正しい理解

多くのメリットが期待できるサプリメントですが、万能ではありません。その限界を知っておくことも重要です。

栄養不足以外の原因への効果

薄毛の原因は栄養不足だけではありません。

遺伝的要因が強いとされるFAGA(女性男性型脱毛症)や、自己免疫疾患である円形脱毛症、特定の病気の副作用など、栄養補給だけでは改善が難しいケースも多く存在します。

これらの場合、サプリメントはあくまで補助的なケアと位置づけ、専門的な医療アプローチが必要になります。

「発毛」ではなく「育毛」のサポート

サプリメントの役割は、今ある髪を健康に育てる「育毛」のサポートや、抜け毛を予防し、健やかな髪が生えるための「土壌作り」です。

すでに活動を停止してしまった毛根から、新たに髪を生やす「発毛」効果は医薬品にしか認められていません。

サプリメントを数ヶ月続けても全く変化が見られない、あるいは症状が進行するような場合は、栄養不足以外の原因を考え、速やかに皮膚科などの専門医に相談しましょう。

過剰摂取のリスクと安全な使用方法

「体に良いものなら、たくさん摂った方が効果も高いはず」と考えてしまうのは危険な誤解です。

どんな栄養素にも、一日に摂取すべき目安量があり、それを超えて過剰に摂取すると、かえって健康を害するリスクがあります。

安全にサプリメントを活用するために、過剰摂取のリスクと正しい使用方法を学びましょう。

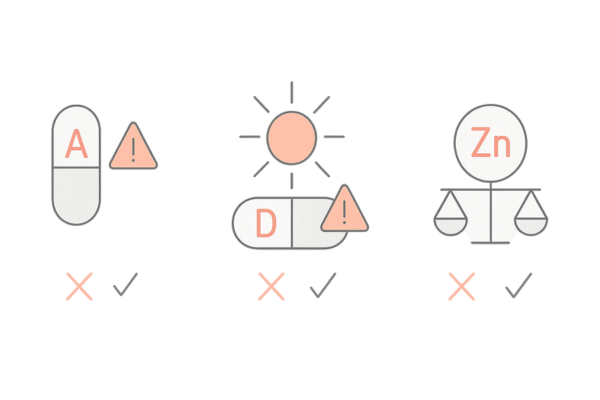

特定の栄養素の過剰摂取リスク

特に注意が必要なのは、体内に蓄積されやすい「脂溶性ビタミン」と、他のミネラルの吸収を妨げる可能性がある「亜鉛」などです。

過剰摂取に注意が必要な栄養素

| 栄養素 | 過剰摂取による主な症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 頭痛、吐き気、皮膚の乾燥、脱毛など | 体内に蓄積されやすい脂溶性ビタミン。 |

| ビタミンD | 高カルシウム血症、腎障害、食欲不振など | 通常の食事では過剰になりにくいが、サプリでの摂取は注意。 |

| 亜鉛 | 銅や鉄の吸収阻害、吐き気、免疫機能の低下など | 他のミネラルとのバランスが崩れる可能性がある。 |

安全な摂取量を守るために

健康被害のリスクを避け、安全にサプリメントを続けるためには、いくつかのルールを守ることが大切です。

パッケージに記載された用法・用量を厳守する

サプリメントのパッケージには、必ず「1日の摂取目安量」が記載されています。この量は、安全性や有効性を考慮して設定されたものです。

早く効果を得たいからと、目安量を超えて摂取することは絶対にやめましょう。

複数のサプリメントを飲む際の注意点

美容や健康のために複数のサプリメントを併用している方も多いでしょう。その場合、それぞれのサプリメントに含まれる成分が重複し、意図せず過剰摂取になってしまう可能性があります。

特に、亜鉛や鉄、ビタミンAなどは様々なサプリメントに含まれていることがあるため、合計でどれくらいの量を摂取しているのかを把握しておくことが重要です。

食事改善とサプリメントの使い分け

ここまでサプリメントの有効性について解説してきましたが、忘れてはならないのは、健康な髪を育む基本はあくまで日々の食事であるということです。

サプリメントは魔法の薬ではなく、食事の補助という位置づけです。ここでは、食事改善とサプリメントをどのように使い分ければ良いのか、その考え方について解説します。

まず見直したい日々の食生活

サプリメントに頼る前に、まずはご自身の食生活を振り返ってみましょう。朝食を抜いていないか、インスタント食品や外食に偏っていないか、野菜や海藻類を十分に摂れているか。

髪に良いとされる特定の食品だけを食べるのではなく、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を一日三食きちんと摂ることが、何よりも効果的な薄毛対策の第一歩です。

髪に良い食事の基本

- 良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- ビタミン・ミネラル豊富な緑黄色野菜や海藻類

- 血行を促進するナッツ類や青魚

食事で摂るべき栄養、サプリで補う栄養

理想はすべての栄養を食事から摂ることですが、現実的には難しい場合もあります。そこでサプリメントの出番です。

例えば、好き嫌いが多くて特定の食品が食べられない、外食が多くて栄養バランスが偏りがち、というように、食事だけではどうしても不足してしまう栄養素を、サプリメントでピンポイントに補うのが賢い使い方です。

食事とサプリの使い分け例

| 悩み・状況 | 食事での工夫 | サプリで補うと効果的な栄養素 |

|---|---|---|

| 外食が多く、野菜不足 | 定食を選ぶ、サイドメニューでサラダを追加する | ビタミンC、ビタミンB群、食物繊維 |

| 貧血気味で鉄分が不足しがち | レバーや赤身肉、ほうれん草などを意識して摂る | 鉄、ビタミンC(鉄の吸収を助ける) |

| 更年期でホルモンバランスが気になる | 納豆や豆腐などの大豆製品を毎日摂る | 大豆イソフラボン、エクオール |

バランスの取れた食事こそが最良の薄毛対策

結論として、サプリメントはあくまで「補助」です。食事という土台がしっかりしていてこそ、サプリメントの効果は最大限に発揮されます。

まずは食事内容の改善に取り組み、それでも足りない部分をサプリメントで補う。この順番を間違えないことが、遠回りのようでいて、実は健やかな髪への一番の近道なのです。

よくある質問

- Q市販のサプリメントはどれも同じですか?

- A

いいえ、全く異なります。配合されている成分の種類や量、品質、価格は製品によって様々です。

この記事で解説した「選び方」を参考に、ご自身の悩みの原因やライフスタイルに合ったものを選んでください。

ランキングや口コミは参考程度にとどめ、成分表示や品質基準を自分の目で確認することが大切です。

- Q飲み始めてすぐに効果は出ますか?

- A

すぐには出ません。サプリメントは医薬品ではないため、即効性は期待できません。

髪にはヘアサイクルがあるため、栄養状態が改善されてから新しく生えてくる髪に効果が現れるまでには時間がかかります。

まずは最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月は継続して様子を見ることをお勧めします。

- Q副作用が心配です。

- A

サプリメントは食品なので、用法・用量を守っていれば重篤な副作用が起こることは稀です。

しかし、体質に合わなかったり、アレルギー成分が含まれていたりすると、体調不良を起こす可能性はあります。また、過剰摂取は健康を害するリスクがあります。

摂取目安量を必ず守り、何か異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

- Q更年期の薄毛にも効果は期待できますか?

- A

更年期の薄毛は、女性ホルモンの減少によるホルモンバランスの乱れが大きな原因の一つです。

そのため、女性ホルモンと似た働きをする「大豆イソフラボン」や、その代謝物である「エクオール」などを配合したサプリメントは、症状の緩和に効果が期待できる可能性があります。

ただし、効果には個人差があり、サプリメントだけで改善が難しい場合もあります。

- Q皮膚科に行くべきか、サプリを試すべきか迷っています。

- A

まずは手軽な対策としてサプリメントを試してみる、というのも一つの方法です。

しかし、抜け毛が急に増えた、地肌が明らかに透けて見えるなど、症状が急速に進行している場合は、自己判断せずに早めに専門の皮膚科医に相談することをお勧めします。

サプリメントを6ヶ月程度試しても全く改善が見られない場合も、受診を検討するタイミングです。

サプリメントによる栄養アプローチは薄毛対策の有効な第一歩ですが、ホルモンバランスの乱れが主な原因である場合など、セルフケアだけでは改善が難しいケースもあります。

当院では、より専門的な治療として、ホルモンに働きかけて抜け毛を抑制する内服薬「スピロノラクトン錠」の処方も行っています。

サプリメントで効果を感じられなかった方や、より積極的な治療で悩みを解決したいとお考えの方は、以下の記事もご覧ください。