薄毛や抜け毛の悩みは、今や男性だけのものではありません。分け目が目立つ、髪全体のボリュームが減った、生え際が後退してきたなど、多くの女性が髪の問題に直面しています。

様々な治療法がある中で、ご自身の毛髪を移植する「自毛植毛」は、根本的な改善を目指せる方法として注目を集めています。

特に「FUE法」は、身体への負担が少なく、傷跡が目立ちにくいことから、女性にとって関心の高い施術法です。

この記事では、FUEによる女性の自毛植毛について、その基本的な知識から治療の具体的な流れ、術後のケアまで、分かりやすく解説していきます。

薄毛治療における自毛植毛の役割と特徴

女性の薄毛治療には様々な選択肢がありますが、その中で自毛植毛は特有の役割を担っています。

薬物治療や外用薬が現状維持や発毛促進を目的とするのに対し、自毛植毛は髪が薄くなった部分に、ご自身の元気な毛髪を物理的に移動させて密度を高める、より直接的なアプローチです。

ここでは、自毛植毛がどのような治療法なのか、その根本的な考え方と特徴を解説します。

自毛植毛とは何か

自毛植毛は、薄毛の影響を受けにくい後頭部や側頭部から、毛髪を皮膚組織ごと(グラフト)採取し、薄毛が気になる部分に移植する外科的な治療法です。

ご自身の組織を使うため、拒絶反応のリスクが極めて低いのが大きな特徴です。移植された毛髪は、その場で生着し、他の毛髪と同じように成長し、生え変わりのサイクルを繰り返します。

これにより、一度の手術で長期的な効果を期待できます。

女性の薄毛治療における位置づけ

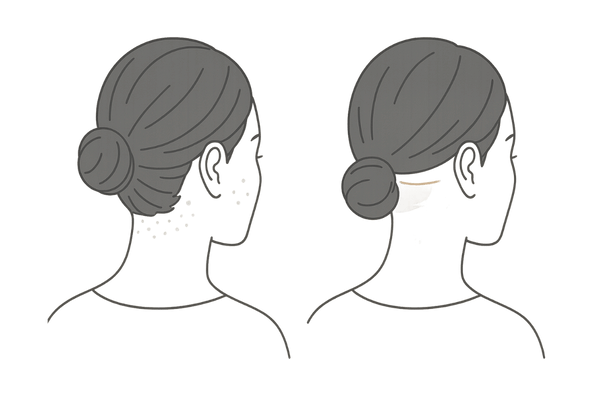

女性の薄毛は、男性とは異なり、髪全体が均一に薄くなる「びまん性脱毛症」が多い傾向にあります。

そのため、まずは内服薬や外用薬、注入治療などで頭皮環境全体を整える治療が第一選択となることが一般的です。

しかし、生え際の後退が気になる場合や、特定の箇所のボリュームを確実に増やしたいという希望がある場合、自毛植毛が有力な選択肢となります。

他の治療で効果が限定的だった方にとっても、見た目の印象を大きく変える可能性を秘めた治療法です。

女性の主な薄毛治療法の比較

| 治療法 | 特徴 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 自毛植毛(FUE法) | 後頭部などの毛髪を気になる部分へ移植する。 | 移植した部分の毛量を物理的に増やす。 |

| 内服薬・外用薬 | 血行促進やヘアサイクルの正常化を目指す。 | 抜け毛の抑制、全体のハリ・コシ改善。 |

| 注入治療 | 成長因子などを頭皮に直接注入する。 | 頭皮環境の改善、発毛促進。 |

自毛植毛がもたらす心理的効果

髪は女性の印象を大きく左右する要素です。薄毛の悩みは、自信の喪失や外出への抵抗感など、心理的な負担につながることが少なくありません。

自毛植毛によって、鏡を見るのが楽しくなったり、好きなヘアスタイルに挑戦できるようになったりと、髪の悩みが解消されることで、気持ちが前向きになり、生活の質(QOL)の向上につながるという声も多く聞かれます。

見た目の変化だけでなく、内面的な自信を取り戻すきっかけにもなる治療と言えるでしょう。

FUEによる自毛植毛の仕組みと採取方法

FUE(Follicular Unit Extraction)法は、自毛植毛の中でも特に人気のある手法の一つです。

メスを使わずに毛髪を一つひとつ採取していくため、身体への負担が少なく、傷跡が目立ちにくいというメリットがあります。

ここでは、FUEがどのような仕組みで行われるのか、そして女性が気になる「刈り上げない」方法も含めた採取の実際について詳しく見ていきましょう。

FUEの基本的な考え方

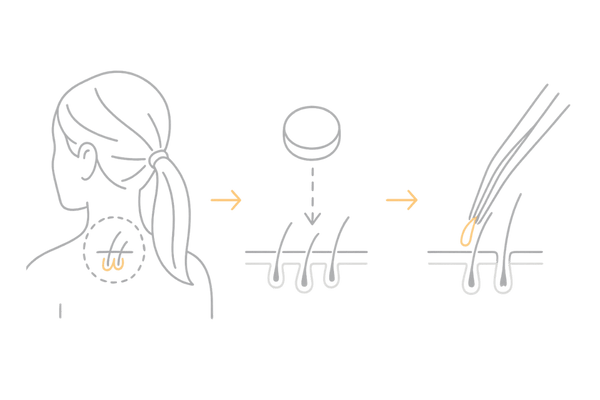

FUE法は、毛髪が1本から数本ずつまとまって生えている単位である「毛包単位(フォリキュラーユニット)」、通称「グラフト」を、専用の微細なパンチという器具を使って一つひとつくり抜いて採取する方法です。

採取したグラフトを、ピンセットなどを用いて薄毛の気になる部分に丁寧に植え込んでいきます。このグラフト単位での移植により、非常に自然な仕上がりを実現します。

グラフト(株)の採取

グラフトの質は、移植後の定着率や仕上がりに直結するため、採取は非常に繊細な技術を要する工程です。

医師は、毛髪の密度や角度、深さなどを正確に見極めながら、グラフトを傷つけないように慎重に採取を進めます。

パンチブレードによるくり抜き

採取には、直径1mm前後の極細の円筒状の刃(パンチブレード)を使用します。このパンチを高速で回転させながら、グラフト周辺の皮膚をくり抜いていきます。

パンチのサイズや形状は、患者さまの毛髪の状態やクリニックの方針によって使い分けます。

痛みを最小限に抑えるため、採取する範囲には局所麻酔を施しますので、施術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。

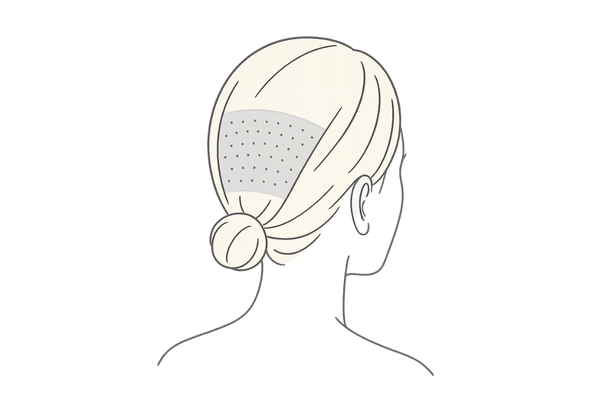

採取部の選択とデザイン

グラフトを採取するドナー部位は、主に薄毛の影響を受けにくい後頭部や側頭部から選びます。どの範囲から、どれくらいの密度で採取するかを事前に計画することが重要です。

一度に多くのグラフトを採取しすぎると、ドナー部位が不自然に薄くなってしまう可能性があるため、全体のバランスを考慮しながら採取デザインを決定します。

この計画には、医師の経験と美的センスが反映されます。

採取方法の種類

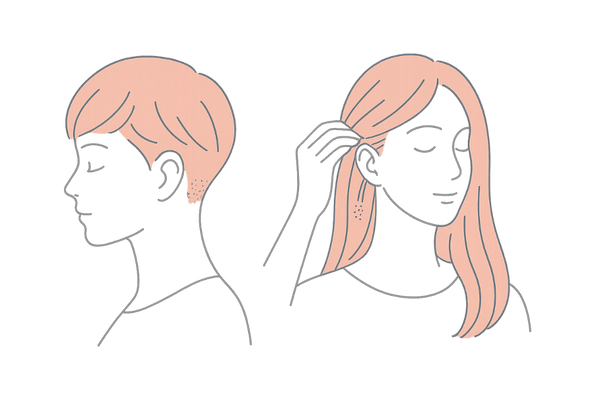

FUE法におけるグラフトの採取には、ドナー部の髪を刈り上げる方法と、刈り上げずに行う方法があります。

特に女性の場合、術後のヘアスタイルを気にする方が多いため、刈り上げない方法を選択できるかどうかはクリニック選びの重要なポイントになります。

刈り上げる方法と刈り上げない方法

| 採取方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 刈り上げる方法 | 施術がしやすく、一度に多くのグラフトを採取可能。費用が比較的安い。 | 術後に刈り上げた部分が目立つ期間がある。 |

| 刈り上げない方法 | 術直後から髪型を変えずに過ごせる。周囲に気づかれにくい。 | 施術に手間がかかり、費用が高くなる傾向。一度に採取できるグラフト数に限りがある場合も。 |

刈り上げない方法は、既存の髪の毛をかき分けて、その下の髪を一行ずつ短くカットし、そこからグラフトを採取します。

施術後は周りの長い髪で隠せるため、ダウンタイム中も普段通りの生活を送りやすいのが最大の利点です。

どちらの方法が適しているかは、必要な移植本数やライフスタイル、費用などを総合的に判断して決定します。

FUEと他の植毛法の違いとメリット

自毛植毛には、FUE法の他にもいくつかの手法が存在します。中でも代表的なのが「FUT法」です。どちらの方法にも長所と短所があり、ご自身の希望や頭皮の状態に合わせて選択することが大切です。

この項目では、FUE法とFUT法を比較しながら、FUE法が持つ独自のメリットについて掘り下げていきます。クリニック選びの参考にもなるでしょう。

FUT法との比較

FUT法(Follicular Unit Transplantation)、別名ストリップ法は、後頭部の頭皮を帯状に切除し、その皮膚片を顕微鏡下で株分け(グラフトに分ける)してから移植する方法です。

FUE法が「点」で採取するのに対し、FUT法は「線」で採取するイメージです。それぞれの特徴を理解することが、適切な方法選びにつながります。

FUE法とFUT法の主な違い

| 項目 | FUE法 | FUT法 |

|---|---|---|

| 採取方法 | 毛包単位でパンチを使いくり抜く | 頭皮を帯状に切除し、株分けする |

| 傷跡 | 小さな点状の跡(髪に紛れてほぼ見えない) | 後頭部に一本の線状の傷跡が残る |

| 術後の痛み | 比較的少ない | 縫合するため、つっぱり感や痛みが数日続くことがある |

FUEの主なメリット

FUE法が多くの人に選ばれる理由は、その身体的・心理的な負担の少なさにあります。特に、術後の見た目や回復期間を重視する女性にとっては、多くの利点があります。

傷跡が目立ちにくい

FUE法の最大のメリットは、メスを使わないため線状の傷跡が残らない点です。採取した部分は小さな点状の跡になりますが、時間とともに治癒し、周りの髪の毛に隠れてほとんど分からなくなります。

そのため、将来的に髪を短くする可能性がある方や、傷跡が残ることに抵抗がある方でも安心して受けられます。

術後の痛みが少ない傾向

FUT法では頭皮を切開・縫合するため、術後につっぱり感や痛みが続くことがあります。一方、FUE法は小さな傷の集まりなので、術後の痛みが比較的軽く、回復も早い傾向にあります。

クリニックから処方される鎮痛剤で十分にコントロールできる範囲の痛みであることがほとんどです。

ダウンタイムの短さ

身体への負担が少ないFUE法は、回復期間であるダウンタイムが短いことも特徴です。デスクワークなど身体的な負荷が少ない仕事であれば、翌日から復帰することも可能です。

ただし、激しい運動や飲酒などは一定期間控える必要があります。具体的な制限については、クリニックの指示に従うことが大切です。

クリニック選びのポイント

FUE法は医師の技術力が結果に大きく影響します。良いクリニックを見つけるためには、情報収集が欠かせません。

公式サイトの症例写真だけでなく、実際に治療を受けた人の口コミや、個人のブログなどで情報収集するのも一つの方法です。

カウンセリングでは、医師が親身に相談に乗ってくれるか、リスクについてもきちんと説明してくれるかを確認しましょう。

移植毛が定着するまでの過程

自毛植毛の手術が無事に終わっても、それで完了ではありません。移植された毛髪が、新しい場所でしっかりと根付き、再び成長を始めるまでの「定着」の期間が非常に重要です。

この定着がうまくいかなければ、期待した効果は得られません。ここでは、移植毛がどのようにして定着していくのか、そしてその定着率を高めるためのポイントについて解説します。

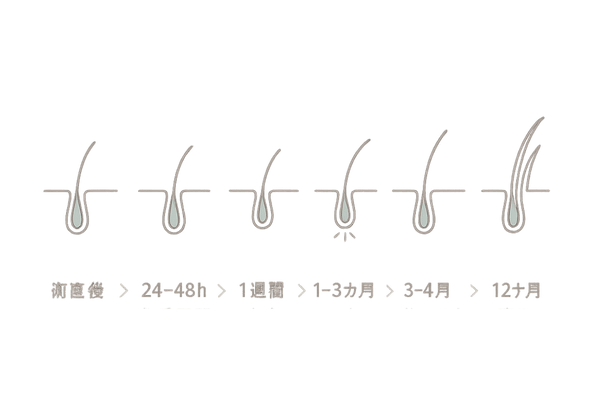

移植直後から定着まで

移植されたグラフトは、非常にデリケートな状態にあります。術後、数日間かけて周辺の毛細血管がグラフトに向かって伸び、新しい血管網を形成していきます。

この血管を通じて酸素や栄養が供給されるようになると、グラフトは「生きた組織」としてその場に定着します。

血流の再開と組織の結合

一般的に、術後24時間から48時間で血流が再開し始め、1週間から10日ほどでグラフトは安定した状態になります。

この期間は、移植部を擦ったり、ぶつけたりしないよう、細心の注意が必要です。シャンプーの際も、直接シャワーを当てるのではなく、優しく洗い流すなどの工夫が求められます。

定着率を高めるために

自毛植毛の成功を左右する「定着率」。これは、移植したグラフトのうち、どれだけの割合がその場で生着し、髪の毛を生やし続けるかを示す指標です。

この定着率を最大限に高めるには、クリニックの技術力と患者さま自身の術後ケアの両方が重要になります。

術後の過ごし方

定着期間中は、頭皮の血行を良好に保つことが大切です。以下の点に注意して過ごしましょう。

- 過度な飲酒や喫煙を控える

- 激しい運動を避ける

- 十分な睡眠をとる

- 栄養バランスの取れた食事を心がける

これらの生活習慣は、頭皮だけでなく全身の健康にもつながり、移植毛の健やかな成長をサポートします。

クリニックの技術力と定着率の関係

| 技術的要因 | 内容 | 定着率への影響 |

|---|---|---|

| グラフトの採取 | 毛根を傷つけずに素早く採取する技術。 | 質の高いグラフトは定着しやすい。 |

| グラフトの保存 | 採取から移植までの間、適切な環境で保存する。 | 乾燥やダメージを防ぎ、生存率を高める。 |

| 移植(植え込み) | 適切な深さや角度で、周辺組織へのダメージを抑えて植え込む。 | スムーズな血流再開を促し、定着を助ける。 |

初期脱毛(ショックロス)について

術後1ヶ月前後で、移植した毛が一度抜け落ちることがあります。これは「ショックロス」と呼ばれる一時的な現象で、手術による頭皮への刺激が原因と考えられています。

毛根はしっかりと定着しているため、心配は要りません。この脱毛期間を経て、3〜4ヶ月後から新しい髪の毛が再び生え始めます。

ショックロスは回復過程の一部であり、順調な経過のしるしと捉えましょう。

施術の流れと所要時間の目安

実際に自毛植毛を受けると決めたら、どのような流れで進んでいくのでしょうか。

カウンセリングから手術当日、そして術後の検診まで、一連の流れを事前に把握しておくことで、不安を軽減し、安心して治療に臨むことができます。

ここでは、一般的なFUE法による自毛植毛の治療の流れと、それぞれの段階でかかる時間の目安について説明します。

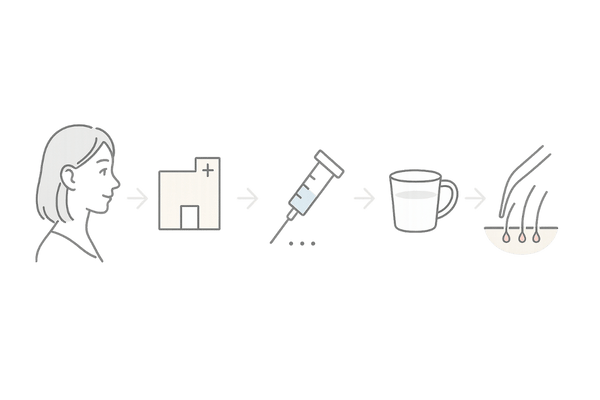

カウンセリングから施術決定まで

すべての治療は、専門の医師によるカウンセリングから始まります。ここでご自身の悩みや希望をしっかりと伝え、医師からの説明を十分に理解することが、満足のいく結果への第一歩です。

悩み相談と診察

まずは、薄毛のどの部分が、どのように気になっているのかを具体的に伝えます。医師は、頭皮や毛髪の状態をマイクロスコープなどで詳細に診察し、薄毛の原因や進行度を診断します。

この診察結果をもとに、自毛植毛が適しているかどうかを判断します。

治療計画と費用の説明

診察結果と患者さまの希望を踏まえ、具体的な治療計画を立てます。移植する本数(グラフト数)、デザイン、採取方法(刈り上げるか、刈り上げないか)などを決定します。

同時に、治療にかかる総額の費用についても詳細な見積もりが提示されます。

多くのクリニックでは、費用を抑えられるモニター制度を設けている場合があるので、関心がある方は相談してみるとよいでしょう。

施術当日の流れ

施術当日は、事前の計画に沿って手術を進めます。クリニックによって多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで進行します。

FUE施術当日のタイムスケジュール例

| 時間 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 午前9時 | 来院・最終確認 | 体調チェック、デザインの最終確認。 |

| 午前10時 | 準備・麻酔 | ドナー部のヘアカット(必要な場合)、局所麻酔。 |

| 午前11時 | グラフト採取 | うつ伏せの状態で後頭部からグラフトを採取。 |

| 午後1時 | 休憩 | 昼食休憩。リラックスして過ごします。 |

| 午後2時 | 移植(植え込み) | 仰向けの状態で、採取したグラフトを移植部に植え込む。 |

| 午後5時 | 施術終了・術後説明 | 移植部の保護、術後の注意点や薬の説明。 |

施術にかかる時間

自毛植毛は、非常に繊細な手作業で行われるため、ある程度の時間を要します。全体の所要時間は、移植するグラフト数によって大きく変動します。

グラフト数と所要時間の関係

生え際の修正など、比較的小範囲の移植であれば数時間で終了しますが、広範囲にわたる移植の場合は、丸一日かかることもあります。

例えば、500グラフト程度の移植であれば3〜4時間、2000グラフトを超えると6〜8時間以上が目安となります。

カウンセリングの際に、ご自身のケースではどのくらいの時間がかかるのかを具体的に確認しておきましょう。

FUEによる自毛植毛の適応条件と向いているケース

FUEによる自毛植毛は、多くの薄毛の悩みに対応できる優れた治療法ですが、誰にでも、どのような症状にでも適しているわけではありません。

治療の効果を最大限に引き出すためには、ご自身の薄毛のタイプや状態が、FUE法の適応条件に合っているかを見極めることが重要です。

ここでは、FUEが特に効果を発揮するケースや、施術を受けるための条件について解説します。

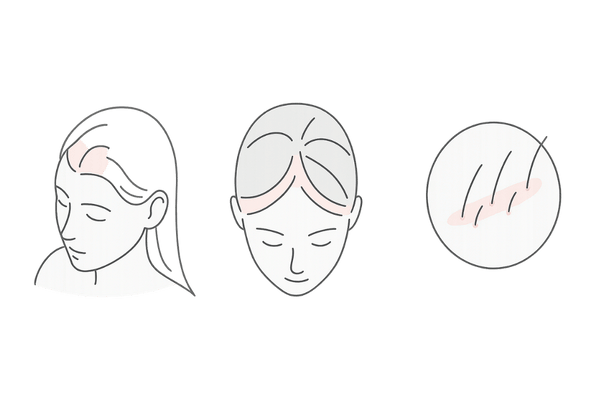

FUEが適している女性の薄毛タイプ

女性の薄毛は全体的にボリュームダウンする「びまん性」が多いですが、中には特定の部位が目立って薄くなる方もいます。そうした局所的な悩みに、FUEは高い効果を発揮します。

生え際の後退やM字部分

加齢やホルモンバランスの変化により、生え際が少しずつ後退したり、こめかみ部分が薄くなったりすることがあります。

このような範囲が限定された薄毛に対して、ピンポイントで毛量を増やすことができるFUEは非常に有効です。自然な生え際のラインを再現することで、顔全体の印象を若々しく見せる効果が期待できます。

傷跡の修正

過去の怪我や手術によって頭皮に傷跡(瘢痕)ができ、その部分だけ毛が生えてこないという悩みを持つ方もいます。

瘢痕組織は血流が乏しいため、定着率は通常の皮膚より若干下がる傾向にありますが、FUEによって傷跡に毛を移植し、目立たなくさせることが可能です。これもFUEの重要な適応の一つです。

施術を受けるための健康状態

自毛植毛は外科手術の一種であるため、施術を受けるには心身ともに健康であることが基本条件となります。

重度の心臓病や糖尿病、血液疾患、コントロール不良の高血圧などがある場合、安全上の理由から手術ができないことがあります。

また、ケロイド体質の方や、麻酔薬にアレルギーがある方も注意が必要です。持病がある方や服用中の薬がある方は、カウンセリングの際に必ず医師に申告してください。

不向きなケースや注意点

一方で、FUE法が適さない、あるいは慎重な判断が必要なケースも存在します。ご自身の状態を正しく理解し、過度な期待を抱かないことも大切です。

FUEが適しにくいケース

| ケース | 理由 | 代替案・注意点 |

|---|---|---|

| 頭部全体の毛が均一に薄い | 移植に必要なドナーが十分に確保できない可能性がある。 | まずは内服薬や外用薬による治療を優先する。 |

| 脱毛症が活発に進行中 | 移植しても、周囲の既存毛が抜け続けると満足な結果が得られない。 | 薬物治療で進行を抑制してから検討する。 |

| 非現実的な期待を持っている | ドナーの量には限界があり、元のフサフサな状態に戻せるわけではない。 | カウンセリングで実現可能なゴールを共有する。 |

ダウンタイムと術後ケアのポイント

FUE法は身体への負担が少ないとはいえ、術後には一定の回復期間、いわゆる「ダウンタイム」が必要です。

この期間の過ごし方やケアが、傷の治りを早め、移植毛の定着を促し、最終的な仕上がりを左右します。

ここでは、術後の一般的な経過とダウンタイム中の注意点、そしてご自身で行うセルフケアの具体的な方法について詳しく解説します。

術後の経過とダウンタイム

手術直後から、頭皮は回復に向けて変化していきます。赤みやかさぶた、腫れといった症状は、正常な治癒反応の一部です。

これらの症状がどのくらいの期間続くのか、目安を知っておくと安心して過ごせます。

術後数日間の過ごし方

手術当日から翌日にかけては、移植部と採取部の両方に軽い痛みや赤みが出ます。特に移植部はデリケートなため、擦ったりぶつけたりしないように注意が必要です。

就寝時は、枕にタオルを敷き、うつ伏せにならないように気をつけましょう。クリニックによっては、保護シートなどを渡されることもあります。

痛みに対しては、処方された鎮痛剤を服用すれば問題なく過ごせるでしょう。

社会復帰までの目安

ダウンタイムの長さは、仕事内容や個人の回復力によって異なります。

デスクワークであれば、翌日や2日後から復帰する方もいますが、身体を動かす仕事やヘルメットを着用する仕事の場合は、1週間程度の休みを取ると安心です。

術後1週間ほどで、移植部のかさぶたも取れ始め、赤みも徐々に引いていきます。

自宅でできるセルフケア

クリニックでの処置だけでなく、ご自身で行う日々のケアも非常に重要です。

特に洗髪は、頭皮を清潔に保ちながらも、移植したグラフトにダメージを与えないよう、慎重に行う必要があります。

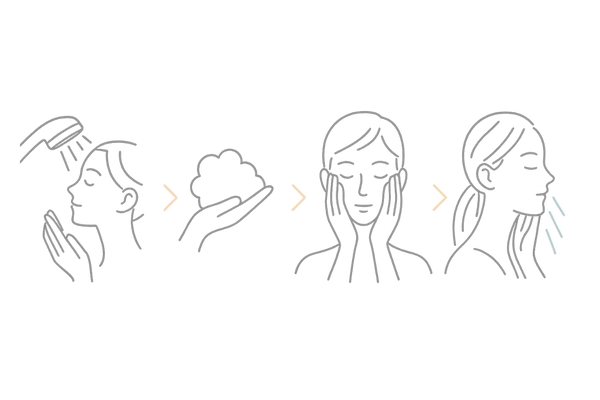

洗髪の方法と注意点

手術当日は洗髪できませんが、翌日あるいは翌々日から可能になるのが一般的です。ただし、普段通りの洗い方ではなく、クリニックの指示に従った特別な方法で行います。

- ぬるま湯を優しくかける

- シャンプーをよく泡立て、泡を乗せるように洗う

- 指の腹で擦らず、優しく押さえるようにする

- 弱い水圧で丁寧にすすぐ

この特別な洗髪方法は、術後1週間ほど続けるのが目安です。

かさぶたの対処法

術後、移植部には点状のかさぶたができます。これは治癒の過程で自然にできるもので、無理に剥がしてはいけません。無理に剥がすと、定着しかけているグラフトごと抜け落ちてしまう危険性があります。

洗髪を繰り返すうちに、1〜2週間で自然にポロポロと取れていきますので、気になるでしょうが、触らずに待ちましょう。

術後の検診とクリニックのサポート

多くのクリニックでは、術後の経過を確認するための検診を設けています。通常、翌日、1週間後、1ヶ月後、半年後、1年後など、定期的に医師が頭皮の状態をチェックします。

不安なことや疑問点があれば、こうした機会に遠慮なく相談しましょう。信頼できるクリニックは、手術をして終わりではなく、最終的な結果が出るまでしっかりとサポートしてくれます。

施術後の毛髪の成長サイクル

自毛植毛の成果は、手術直後に現れるわけではありません。移植された毛髪が一度抜け、そこから新しい毛が力強く生え始め、時間をかけて成長していくという、自然な毛髪のサイクルを経て完成します。

結果を焦らず、髪の成長を長い目で見守ることが大切です。ここでは、移植毛がどのように成長し、自然な仕上がりになっていくのか、その時間的な経過を追っていきます。

移植毛の生え変わり

移植されたグラフトに含まれる毛髪は、手術という環境の変化に対応するため、一時的に休止期に入ります。そして、新しい場所で毛根が活動を再開する準備を始めます。

一度抜けてから再び生えるまで

前述の「ショックロス」により、術後1〜3ヶ月の間に、移植した毛の多くが一度抜け落ちます。しかし、皮膚の中では毛根がしっかりと生きており、新しい髪の毛を作り出す準備を進めています。

そして、術後3〜4ヶ月頃から、産毛のような細い毛が少しずつ生え始めます。この新しい毛が、これから成長していく髪の毛です。

効果を実感できる時期

新しい髪が生え始めてから、見た目の変化として効果をはっきりと実感できるようになるまでには、もう少し時間が必要です。

髪の毛は1ヶ月に約1cm伸びるため、長さと太さが出てくるまでには時間がかかります。

自毛植毛後の一般的な経過

| 期間 | 状態 | 見た目の変化 |

|---|---|---|

| 術後3〜4ヶ月 | 新しい髪が生え始める。 | まだ産毛状で、変化は分かりにくい。 |

| 術後6ヶ月 | 髪が伸び、太さも出てくる。 | 明らかに毛量が増えたことを実感し始める。 |

| 術後1年 | ほぼ全ての移植毛が生え揃い、長さも伸びる。 | 完成形に近い状態。ヘアスタイルを楽しめるようになる。 |

自然な仕上がりになるまで

自毛植毛で目指すのは、単に髪を増やすことだけではありません。いかに「自然な仕上がり」を実現するかが最も重要です。

そのためには、移植する際の毛の向きや角度、密度などを緻密に計算する必要があります。

ヘアデザインと毛流れ

特に生え際のラインは、その人の印象を大きく左右します。熟練した医師は、元々の髪の毛の流れや、一本一本の生え方の癖を考慮しながら、グラフトを移植していきます。

既存の髪と移植した髪が違和感なく馴染むことで、まるで元からそうであったかのような、非常に自然なヘアスタイルが完成します。

このデザイン力こそが、クリニックの技術力の見せ所と言えるでしょう。

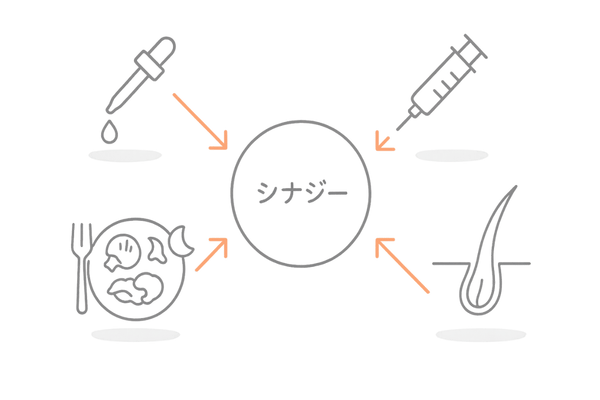

他の治療法との併用による効果向上

自毛植毛は、薄くなった部分の毛量を物理的に増やす強力な治療法ですが、それだけで女性の薄毛の悩みがすべて解決するわけではありません。

特に、全体的なボリュームダウン(びまん性脱毛)が背景にある場合、移植した部分以外の既存の毛髪のケアも同時に行うことが、より満足度の高い結果につながります。

ここでは、自毛植毛と他の治療法を組み合わせる「併用治療」の考え方とその効果について解説します。

内服薬・外用薬との組み合わせ

自毛植毛は「攻め」の治療、内服薬や外用薬は「守り」の治療と考えることができます。

植毛で気になる部分の密度を高めつつ、薬の力で既存の髪の毛を強く育て、抜け毛を防ぐことで、相乗効果が期待できます。

例えば、ミノキシジル外用薬は頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる働きがあるため、移植毛だけでなく、頭部全体の毛髪の成長をサポートします。

注入治療との相乗効果

成長因子や栄養素を頭皮に直接注入する治療法も、併用療法として有効です。これらの治療は、頭皮環境そのものを改善し、髪の毛が育ちやすい土壌を作ることを目的としています。

自毛植毛の手術前に頭皮の状態を整えておくことで、移植毛の定着率を高める効果が期待できるほか、術後に併用することで、移植毛と既存毛の両方の成長を力強く後押しします。

併用治療の注意点とクリニックでの相談

複数の治療を組み合わせる際には、自己判断で行うのではなく、必ず専門の医師に相談することが重要です。それぞれの治療のタイミングや組み合わせ方には、専門的な知識が必要です。

治療計画の重要性

カウンセリングの際に、自毛植毛だけでなく、長期的にどのようなヘアの状態を目指したいのかを医師と共有しましょう。

その上で、どのタイミングで、どの治療を組み合わせるのが最も効果的か、一人ひとりに合ったオーダーメイドの治療計画を立ててもらうことが大切です。

医師は、薄毛の進行度や頭皮の状態、ライフスタイルなどを総合的に考慮して、最適なプランを提案してくれます。

費用面の考慮

併用治療を行う場合、当然ながらそれぞれの治療に費用が発生します。

自毛植毛の費用に加えて、他の治療の費用がどのくらいかかるのか、継続期間はどのくらいかなど、トータルコストを事前にしっかりと確認しておくことが必要です。

無理なく続けられる範囲で、最も効果的な組み合わせを見つけていきましょう。

よくある質問

ここでは、FUEによる自毛植毛を検討している女性から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療への不安や疑問を解消するための一助となれば幸いです。

- Q施術中の痛みはどのくらいですか?

- A

施術は局所麻酔を効かせた状態で行うため、手術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。麻酔の注射の際にチクッとした痛みを感じる程度です。

術後も、処方される鎮痛剤で十分にコントロールできる範囲の軽い痛みが数日続くことがありますが、日常生活に大きな支障が出るほどの痛みではありません。

- Q費用はどのくらいかかりますか?

- A

自毛植毛の費用は、移植する本数(グラフト数)によって決まるのが一般的です。また、採取方法(刈り上げるか、刈り上げないか)や、クリニック独自の技術によっても変動します。

カウンセリングでご自身の希望を伝えた上で、正確な見積もりを出してもらうことが重要です。

費用(基本料金)の目安

移植グラフト数 主な目的 費用目安 〜500グラフト 生え際の小さな修正、傷跡のカバーなど 50万円〜80万円 500〜1000グラフト 生え際のライン形成、分け目の密度アップなど 80万円〜150万円 1000グラフト以上 広範囲の生え際後退、頭頂部のカバーなど 150万円〜 ※上記はあくまで一般的な目安です。正確な費用は各クリニックにご確認ください。

- Q傷跡は本当に目立ちませんか?

- A

FUE法では、後頭部にメスを入れることはないため、線状の傷跡は残りません。

グラフトを採取した跡は、直径1mm程度の小さな点状になりますが、これは時間とともに治癒し、周りの髪の毛に隠れるため、肉眼で見て分かることはほとんどありません。

髪をかき上げても、どこを採取したか分からないレベルにまで回復します。

- Q刈り上げないで手術はできますか?

- A

はい、可能です。多くのクリニックで、後頭部を刈り上げずにグラフトを採取する「ノンシェーブンFUE」といった方法を導入しています。

この方法なら、術後も髪型を変える必要がなく、周囲に気づかれずに治療を受けることができます。

ただし、通常のFUE法に比べて手間がかかるため、費用が割高になる傾向があります。

- Qクリニックの選び方で失敗しないためには?

- A

良い結果を得るためには、信頼できるクリニック選びが最も重要です。以下の点をチェックすると良いでしょう。

- 女性の自毛植毛に関する症例が豊富か

- 医師がカウンセリングから執刀まで一貫して担当するか

- メリットだけでなく、リスクやデメリットもきちんと説明してくれるか

- 費用体系が明確で、追加料金などがないか

複数のクリニックでカウンセリングを受け、比較検討することをお勧めします。

また、公式サイトの情報だけでなく、口コミサイトや個人のブログなども参考にし、多角的に情報を集めることが大切です。

モニター価格に惹かれる場合も、そのクリニックの実績や評判をしっかり確認しましょう。

この記事では、傷跡が目立ちにくいFUE法を中心に解説しました。しかし、自毛植毛には「FUT法」というもう一つの代表的な手法もあります。

FUT法は、一度に多くのグラフトを採取できるため、広範囲の薄毛に対応しやすいというメリットがあります。それぞれの施術法の違いを深く理解することで、ご自身にとってより良い選択ができます。

FUT法の特徴やメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

以上