抗がん剤治療後の抜け毛は、多くの女性が悩む問題です。髪のボリュームや生え方が変化すると、外見だけでなく心にも大きな負担を感じる方が多いです。

しかし、適切に頭皮や毛髪をケアし、育毛剤の使用時期を見極めることで、徐々に髪の状態を整えられる可能性があります。

本記事では、抗がん剤治療後に起こる抜け毛の特徴や育毛剤の選び方、クリニック受診の重要性など、さまざまな視点から解説します。髪の悩みを軽減し、前向きに過ごすためのヒントを見つけていただければ幸いです。

抗がん剤治療後の抜け毛の特徴

治療後に生じる抜け毛には独特の時期や程度があり、髪の再生に影響を及ぼします。まずは抗がん剤によって起こりやすい抜け毛の仕組みや、髪に関わる女性特有のホルモンバランスを知ることが大切です。

治療後の抜け毛を正しく理解することで、心構えを持ちながら次のケアへ進めます。

抗がん剤による脱毛のメカニズム

抗がん剤は、がん細胞の増殖を抑えるために細胞分裂の盛んなところへ作用しやすい特徴があります。毛母細胞も細胞分裂が活発なので、抗がん剤の影響を受けやすく、結果として脱毛や抜け毛が増えることにつながります。

特に女性の場合、ホルモンバランスの影響も受けるため、治療の種類や期間によって髪に与える負担が大きくなる可能性があります。

毛髪だけでなく、まつげや眉毛も抜ける場合があり、見た目の大きな変化に気持ちが落ち込む方もいます。ただし抗がん剤の中には、脱毛の程度が比較的軽度になるものもあり、個人差が大きいです。

したがって、治療前に担当医としっかり相談し、自分の場合はどの程度の抜け毛が予想されるのか把握しておくと気持ちが楽になります。

抜け毛の時期と回復の見通し

一般的に抗がん剤投与後、2~3週間ほどで抜け毛が目立ち始めることがあります。そこから1~2か月の間に髪のボリュームが大きく減少することも珍しくありません。

しかし治療が終了した後、しばらく経つと毛根の活動が再開し、徐々に新しい毛が生え始めることが多いです。

髪が再び伸びてきたとき、質感や色が一時的に変わるケースもあります。太さが細くなったり、くせ毛のようになったりすることがありますが、時間がたつにつれ落ち着いていくことが多いです。

回復のペースは個人差があるため、他の人と比べずに自分のペースを大切にしてください。

抗がん剤治療後の抜け毛に関する主な特徴

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 抜け毛の時期 | 治療開始後2~3週間ほどから始まり、1~2か月かけて増加しやすい |

| 回復のタイミング | 治療終了後しばらくすると毛根が再び活性化して髪が生えてくる |

| 生え始めの髪の変化 | くせ毛や太さの変化、一時的な毛質の違いが出る場合がある |

| 個人差の大きさ | 抜け毛の程度や回復時期には大きな差があり、一律ではない |

女性の頭皮環境とホルモンバランス

女性の髪や頭皮は、ホルモンバランスと密接に関係しています。抗がん剤治療では卵巣機能や女性ホルモン分泌に影響が出ることがあり、髪の健康状態も左右されやすいです。

女性ホルモンが減少すると、髪が細くなりやすかったり、生え変わりが遅くなったりする可能性があります。

また、もともとFAGA(女性男性型脱毛症)やFPHL(Female Pattern Hair Loss)の傾向がある方は、抗がん剤治療の影響で抜け毛がさらに進んだと感じることもあります。

ホルモンバランスと頭皮環境はデリケートなため、自分では判断しにくい部分があります。専門医の診断を受けながら、正しいケアや内服薬の必要性などを見極めることが重要です。

抜け毛への心理的な影響

髪の状態は外見にも直結しやすいため、抜け毛が続くと不安や落ち込み、時には自信を失ってしまう方もいます。しかし、体ががんと闘った結果であり、髪の再生にも時間が必要です。

焦って対策をしても思うように効果が出ず、さらに気持ちが落ち込むといった悪循環を生む可能性もあります。

周囲に相談できる人が少ないと感じる場合は、オンラインの患者会や専門家が運営するコミュニティを活用してみてください。ヘアターバンやウィッグをうまく取り入れ、気分転換を図ることもひとつの方法です。

気持ちが前向きになると生活習慣の改善にも意欲がわき、結果的に頭皮ケアに良い影響を与えることがあります。

抗がん剤治療後に意識したい頭皮ケアの基本

抗がん剤による抜け毛や頭皮への負担を軽減するためには、普段の頭皮ケアの見直しが必要です。シャンプーの選び方や頭皮マッサージといった基礎的なケアを習慣化すると、毛髪の土台が整いやすくなります。

あわせて生活習慣やストレス管理にも目を向けると、抜け毛の悩みを緩和する助けになります。

シャンプーやトリートメントの選び方

頭皮が敏感になっていることが多いため、低刺激で頭皮に優しいシャンプーを選ぶことをおすすめします。

洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の油分を奪い、乾燥やかゆみを引き起こしやすいです。保湿成分やアミノ酸系の洗浄剤を含む製品を試してみると、頭皮の状態を整えながら髪を洗うことができます。

トリートメントは髪の保護に役立ちますが、頭皮にまで付着すると毛穴が詰まる可能性があるため、毛先を中心になじませるようにしましょう。

洗髪後はタオルドライをしっかり行い、ドライヤーの温度にも注意してください。

低刺激シャンプーの主な特徴

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 洗浄成分 | アミノ酸系や植物由来の優しい洗浄成分を含む |

| 保湿成分 | セラミドやヒアルロン酸、天然オイルなどが配合されている |

| 香料や着色料の有無 | 香料や着色料が少なく、頭皮への負担が軽い |

| 価格帯 | 製品により幅があるが、成分を重視して選ぶとよい |

頭皮マッサージの重要性

頭皮を軽くもみほぐすことで血行を促し、毛根への栄養供給を助ける効果が期待できます。指の腹を使い、上から下へ動かすのではなく、頭皮を動かすイメージでマッサージするとよいでしょう。

ただし、力の入れすぎは頭皮を傷めてしまうので、心地よい程度にとどめてください。

頭皮マッサージの際、アロマオイルを含んだ頭皮用エッセンスなどを使うと、リラックス効果も得られます。気分を安定させることでホルモンバランスを整えるきっかけにもなるため、できる範囲で毎日の習慣にするとよいです。

生活習慣の見直し

睡眠不足や偏った食事、過度な飲酒や喫煙などは頭皮環境を悪化させる原因となります。

抗がん剤治療後は体力が落ちていることが多く、ストレスに対しても敏感になりがちです。規則正しい生活を心がけて、日々の体調管理を意識してみてください。

特に睡眠は細胞の修復やホルモン分泌に直結するといわれているため、十分な時間を確保することが大切です。

就寝前にスマホやパソコンを長時間使用すると、入眠を妨げる原因になります。温かい飲み物を摂りながらゆったりと過ごすなど、リラックスモードに切り替える習慣を作ることが頭皮ケアにとっても有益です。

ストレスとの付き合い方

ストレスは血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、抜け毛を増やす要因になる可能性があります。抗がん剤治療後は体調面だけでなく、心理的にも負担が大きいため、できる範囲で気分転換を取り入れることが望ましいです。

友人とのおしゃべりや軽い運動、趣味の時間を大切にすると、頭皮ケアにもプラスに働きやすいです。

ストレスを軽減できると体調管理もしやすくなり、結果として髪や頭皮の回復をサポートする土台ができます。少し先の楽しい予定を考えたり、自分にご褒美を用意したりして、前向きに過ごす工夫を取り入れてみましょう。

頭皮ケアにおける主な生活習慣のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠 | 1日6~8時間ほどの質の良い睡眠を意識する |

| 食事 | バランスの良い食事でたんぱく質やビタミンを意識する |

| ストレス対策 | 趣味・運動・友人との会話などで適度に発散する |

| 喫煙・飲酒 | できるだけ控えることで血行やホルモンバランスの維持を助ける |

頭皮ケアで注意したい点

- 力任せのマッサージは逆効果になりやすい

- 成分表を確認して低刺激の製品を選ぶ

- 洗髪後のタオルドライや保湿も忘れない

- 睡眠、食事、運動など生活習慣を整える

上記を日常生活の中で心がけると、抗がん剤の影響を受けた頭皮に優しい環境をつくれます。

これから髪が生え始める大切な時期、焦りと不安が入り混じることと思います。

せっかく生えてくる髪だからこそ、“なんとなく”でケアを選ぶのではなく、ご自身の体質を正確に知ることから始めてみませんか?

抗がん剤治療は、あなたがもともと持っていた遺伝的な髪質リスク(ホルモンの影響の受けやすさ等)を表面化させることもあります。

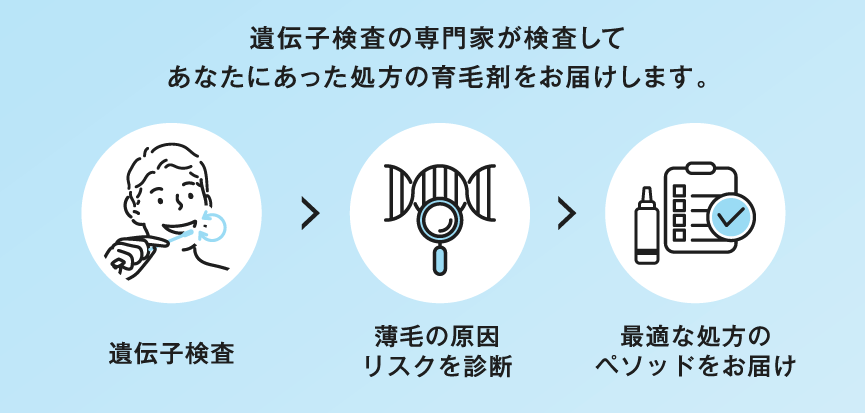

「Pesod(ペソッド)」は、遺伝子検査によってあなたの『髪の設計図』を科学的に解明し、その体質に本当に合ったケアは何かを明らかにします。

継続利用率は98.8%と実際に使用した方々の満足度も高く、遺伝子検査は無料です。不安な手探りのケアよりも、ご自身の体質に寄り添う科学的なケアを選んでみてください。

育毛剤を使用する前の準備

育毛剤を使い始める前に、毛髪の生え変わり周期や頭皮の状態を知っておくと、より効果的なケアにつなげることができます。医師への相談で自分に合った製品やケア方法を選び、成分や使用方法をしっかり把握することが大切です。

準備段階を丁寧に行うと、スムーズに育毛ケアへ移れます。

毛髪の生え変わり周期の理解

髪の毛は成長期、退行期、休止期の3つの段階を周期的に繰り返しています。このうち成長期には毛母細胞が活発に働き、髪が伸びる状態です。

しかし抗がん剤の影響でこの成長期にダメージが及ぶと、髪が抜けやすくなります。一方で治療後に毛母細胞が再び活動し始めると、休止期にあった毛根から新しい髪が生えてくる流れです。

毛髪の生え変わり周期

| 段階 | 特徴 | 期間 |

|---|---|---|

| 成長期 | 毛母細胞が活発に分裂し髪が伸びる | 約2~6年 |

| 退行期 | 毛母細胞の活動が低下し始め、髪の成長が鈍る | 約2~3週間 |

| 休止期 | 髪が抜けやすくなり、新しい髪が生える準備 | 約3~4か月 |

この周期を把握すると、自分がどの時期に育毛剤を使用すれば効果を期待しやすいかイメージしやすくなります。

頭皮の状態を確認する方法

自分の頭皮状態は、鏡を見るだけではわかりにくいことがあります。脂っぽい、フケが出やすい、乾燥しやすいなど、人によってコンディションは異なります。

ときには皮膚科や毛髪クリニックで頭皮チェックを受けると、自分では気づきにくい炎症や毛穴詰まりがないかを知るきっかけになります。

頭皮を手で触れたとき、指先にベタつきが残るようなら過剰な皮脂が原因かもしれません。

一方で乾燥して突っ張る感じがあれば保湿が重要です。自分の頭皮を定期的に観察し、必要に応じてケア方法を変更すると、育毛剤の浸透度も高まりやすくなります。

医師への相談で得られる安心感

抗がん剤治療後に使う育毛剤は、市販のものであっても含まれる成分によっては頭皮に刺激を与えることがあります。事前に専門の医師や薬剤師に相談することで、自分の頭皮と体調に合った育毛剤を選びやすくなります。

特に、ホルモンに作用する成分を含む育毛剤を使う場合、がんの種類やホルモン受容体の状況によっては注意が必要です。

医師に相談すると、育毛剤以外の治療法や生活習慣のアドバイスも得られるので、トータルで髪を回復させる指針を見つけやすいです。また、気になる症状があれば早期に対処できるため、気持ちの面でも安心につながります。

育毛剤の成分と選び方

育毛剤の主成分には、血行を促すものや毛母細胞の活動を助けるもの、抗炎症作用があるものなどさまざまなタイプがあります。

商品によって配合割合や効果が異なるため、どんな成分が自分の抜け毛に適しているのかを意識しておきましょう。

薬局やドラッグストアで手に取れる育毛剤の中には、アルコール度数が高くて刺激が強いものも存在します。頭皮が敏感になっている場合は刺激の少ないタイプを選ぶなど、自分の体調に合った形で選ぶことが大切です。

よくわからないときは専門家に相談し、含まれている主成分とその働きを確かめてから購入すると安心できます。

抗がん剤治療後の育毛剤使用のタイミング

髪の抜け落ちが続く時期に焦って育毛剤を使い始めると、頭皮に負担をかけてしまうことがあります。

髪が生え始める合図や頭皮トラブルの有無を見ながら、無理のない範囲で使用するタイミングを計画すると効果的です。焦らず慎重に判断することで、頭皮の状態をさらに悪化させずに済む可能性が高まります。

髪の抜け落ちが続く期間

抗がん剤治療中や終了直後は、抜け毛がしばらく継続することがあります。この間に育毛剤を塗布しても、毛髪の休止期が続いている場合は目に見えた変化を得にくいです。

治療終了後、1~2か月ほどで抜け毛が減少したり、産毛が生えてくるタイミングが訪れることがあります。その頃に使用を検討すると、より実感を得やすいでしょう。

ただし、全身状態やがんの種類、治療内容によっては抜け毛の時期や回復タイミングが変わります。自分がどの段階にいるのかを理解するためにも、医師や専門家のアドバイスを参考にしてください。

ここで、育毛剤使用を考えるうえで意識したい点を簡単に挙げます。

育毛剤使用のタイミング

- 抜け毛がピークを超えたかどうか

- 産毛が見られるようになったか

- 頭皮にトラブルや炎症がないか

- 医師と相談してOKが出ているか

上記の目安を参考に、自分に合った時期を見極めて使用を始めるとよいでしょう。

産毛が生え始める兆し

治療終了後しばらくして、頭皮を観察すると細い産毛のような新しい毛が生え始めることがあります。この産毛は成長期に入っている毛根が活動を再開したサインです。

こうしたタイミングで育毛剤を使用すると、毛母細胞に働きかけ、髪の成長をサポートしやすいと考えられます。

産毛は非常に細く、地肌と同化して見つけにくいことがあるので、毎日鏡を見るときなどに注意深くチェックしてください。髪の分け目や生え際など、地肌が目立つ部分から生え始めるケースが多いです。

産毛を見つけたら焦らず、頭皮に優しいケアを継続しつつ育毛剤を取り入れてみましょう。

頭皮トラブルがあるときの対応

頭皮が赤く腫れていたり、かゆみや痛みがある状態で育毛剤を使うと、症状が悪化する恐れがあります。

抗がん剤の副作用や体質の変化で、頭皮が敏感になっている場合もあるため、まずは皮膚科や専門医を受診して炎症を治めることが先決です。

頭皮トラブルを抱えたまま育毛剤を使ってしまうと、本来得られる効果が半減するだけでなく、頭皮環境をさらに乱す原因になることがあります。

一時的に使用を控えて、保湿やスカルプシャンプーなどの優しいケアで土台を整えることが回復への近道です。

抗がん剤治療後の頭皮状態と対応

| 状態 | 対応方法 |

|---|---|

| 乾燥やかゆみがある | 保湿ケアや低刺激のシャンプーを使用し、刺激を避ける |

| 炎症が見られる、痛みがある | 皮膚科や専門医で診察を受け、炎症を抑える治療を優先する |

| 抜け毛が継続している | 無理に育毛剤を使わず、抜け毛が落ち着く時期を待つ |

| 産毛が生え始めている | 育毛剤の使用を検討し、必要に応じて医師と相談する |

無理せず使うポイント

治療後の体はデリケートです。育毛剤を使用する際は、指示された使用量や回数を守ることが大切です。多めに使えば早く効果が出るというものではなく、過剰使用は頭皮トラブルを招くリスクが高まります。

使用後にかゆみや痛み、腫れなどが出たらすぐに中止し、医師に相談しましょう。

また、思うような効果が得られなくても、すぐに別の製品に乗り換えるのではなく、少なくとも3か月以上は続けて経過を観察してみてください。

毛髪の生え変わり周期を意識しながら使い続けることで、徐々に手応えを感じる方もいます。

クリニックでの診察と治療の流れ

自分で頭皮ケアや育毛剤を使っても効果を感じにくいときは、早めに専門のクリニックで診察を受けるのがおすすめです。

医師の視点から頭皮状態を正確に把握し、必要に応じて内服薬や外用薬を併用することで、髪の回復を総合的にサポートします。定期的なフォローアップで、髪の状態を客観的にチェックできる点もメリットです。

専門医による頭皮診断

クリニックでは、マイクロスコープなどを使って毛穴の状態や毛髪の太さ、頭皮の色調などを細かく観察します。抜け毛の原因が抗がん剤の影響だけなのか、FAGAやFPHLなども絡んでいるのかを判断できることが大きな利点です。

抜け毛の種類や分布、毛根の状態を総合的に把握し、最適な治療方針を決める手がかりとなります。

診察時には、過去の治療歴や家族の薄毛傾向、現在の食生活や睡眠リズムなども詳しく伝えると、より的確なアドバイスを受けられます。医師に相談しにくいことでも、髪に関わる大切な情報なので正直に話すようにしましょう。

内服薬や外用薬との併用

育毛剤と合わせて、医師の判断で処方される内服薬や外用薬を併用するケースがあります。女性ホルモンに関連する薬や、頭皮の血行を促進する薬などを組み合わせることで、髪の回復を多面的にサポートできます。

抗がん剤後の体調やホルモン受容体の状態を考慮しながら処方されるため、独断で市販薬を併用するのは避けたほうが安全です。

内服薬は毎日飲むことで効果を期待できる半面、副作用にも注意が必要です。

クリニックで定期的に血液検査などを行い、安全性を確認しながら使い続けると安心できます。外用薬の塗布方法や使用頻度も、担当医の指示に従って進めましょう。

メディカル育毛ケアの内容

一部のクリニックでは、頭皮のクレンジングやレーザー照射などを組み合わせたメディカル育毛ケアを行っています。

頭皮の汚れを丁寧に落とし、血行を促進することで、毛母細胞が活動しやすい環境を整える方法です。自宅でのケアだけでは対処しきれない細かな部分にアプローチできる点が特徴です。

さらに、管理栄養士による食事指導や心理カウンセリングを実施しているところもあり、生活習慣全体を見直しながら、より効果的に髪を回復させる環境づくりを提案しています。

抗がん剤治療後は体力や気力が落ちやすいため、包括的なサポートが心強いでしょう。

メディカル育毛ケアの主なアプローチ

| アプローチ | 内容 |

|---|---|

| 頭皮クレンジング | 毛穴にたまった皮脂や汚れを専門の機器や薬剤で落とし、頭皮を清潔に保つ |

| レーザーやLED照射 | 頭皮の血行を促し、毛母細胞の活性化を目指す |

| 栄養相談 | たんぱく質やビタミン、ミネラルなどのバランスを考慮した食事の提案 |

| 心理サポート | 抜け毛によるストレスや不安に対するカウンセリング |

定期的なフォローアップの必要性

髪の変化は短期的に大きく現れるものではなく、数か月単位で経過を見ながら調整を加える必要があります。クリニックでの定期診察では、頭皮や髪の状態だけでなく、薬や育毛剤の使用状況、生活習慣などを総合的にチェックします。

抜け毛が減っていれば使用を継続し、状態が変わらなければ別の治療法を検討するといった具合に、適切な方向転換がしやすいです。

定期的に専門家のサポートを受けることで、不安や疑問をその都度解消できる点もメリットです。

髪が復調する過程で気持ちが揺れることもありますが、フォローアップで明確な数字や画像を見るとモチベーションを保ちやすくなります。

食生活とサプリメントの活用

抗がん剤後の体は栄養状態が乱れがちで、毛髪の再生にも影響が出やすいです。食事だけで栄養をカバーするのが難しい場合は、サプリメントを取り入れてみるのも一案です。

ただし、過剰摂取や相性の悪い成分に注意しながら、自分に合った形で栄養補給を行うことが大切です。

たんぱく質や亜鉛を意識した食事

髪の主成分であるケラチンはたんぱく質から作られます。そのため、鶏肉や魚、大豆製品、卵などの良質なたんぱく質を積極的に取り入れることが大切です。

亜鉛はたんぱく質を合成する際に役立つ栄養素で、牡蠣や牛肉、ナッツ類などに多く含まれています。これらをバランスよく食事に取り入れて、髪の原料をしっかり供給してください。

また、炭水化物や脂質もエネルギー源として必要なので、極端に制限すると体調を崩す原因になります。適度な量を摂りながら、ビタミンやミネラルをまんべんなく摂取することを心がけると体の回復が助けられます。

ビタミンやミネラルの役割

ビタミンA、C、Eは抗酸化作用があり、頭皮や毛根の細胞を保護するといわれています。

ビタミンB群はエネルギー代謝をサポートし、細胞の再生を助けるため、毛髪にも良い影響を与えます。ミネラルでは先述の亜鉛に加え、鉄分も大切です。貧血状態が続くと、毛母細胞への酸素や栄養供給が滞りやすくなります。

サプリメントだけでなく、野菜や果物、海藻類などからも積極的にビタミンやミネラルを摂取すると、体全体の調子を整えやすいです。髪だけに注目するのではなく、全身の健康を支えるという発想で栄養バランスを考えると効果的です。

食事だけで補えない場合の選択肢

抗がん剤治療後は食欲が落ちたり、特定の食品を受け付けなくなったりするケースがあります。

そうしたときには、医師と相談しながらサプリメントや栄養補助食品を活用する方法があります。最近では髪の成長をサポートする成分を含むサプリメントも増えており、育毛剤と合わせて利用する方もいます。

ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割です。主食・主菜・副菜を中心としたバランスの良い食事を優先し、それでも不足しがちな栄養をカバーするという位置づけを守ると、過剰摂取や偏りを防ぎやすくなります。

大量に摂取しても吸収できなければ意味がありませんので、適量を守りましょう。

主な栄養素と豊富に含む食品

| 栄養素 | 働き | 主な食品 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 髪の主成分ケラチンの材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | たんぱく質の合成に関わり毛髪の成長を支援 | 牡蠣、牛肉、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝をサポートし細胞再生を支える | レバー、豚肉、納豆、葉野菜 |

| ビタミンA,C,E | 抗酸化作用で細胞を保護 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |

| 鉄分 | 血中のヘモグロビンを構成し酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

身体全体の健康と毛髪の関係

髪は体の一部であり、血液によって栄養が届けられることで成長します。

そのため、胃腸の不調や精神的ストレス、ホルモンバランスの乱れがあると、毛髪の成長にも影響が及びやすいです。抗がん剤治療後は特に体力や免疫力が落ちていることが多いため、無理せず体全体のコンディションを整える視点が必要です。

健康的な生活習慣を続けると、髪だけでなく肌の状態や代謝、気分の向上など複合的なメリットが得られます。身体と心をいたわる行動を意識して、長期的な視点で髪の回復を見守っていきましょう。

日常で気をつけたい髪や頭皮へのダメージ

髪や頭皮は日常生活でさまざまなダメージを受けます。抗がん剤治療後の髪は特に弱くなりやすいため、ヘアケア製品の使い方や紫外線対策など、こまめに注意を払う必要があります。

小さな心がけの積み重ねが、抜け毛対策や育毛の土台を作るうえで大切です。

ヘアケア製品の使いすぎ

髪のボリュームダウンをカバーしようとして、ヘアスプレーやワックスなどを大量に使うと、毛穴の詰まりを招くことがあります。

また、洗浄力の強いシャンプーや高刺激のスタイリング剤を併用すると、頭皮にダメージが蓄積しやすいです。ヘアケア製品の選択や使用方法は、必要最小限を守りつつ頭皮に負担がかからないよう配慮しましょう。

特に、毛髪が細くなっている時期はボリュームアップ系のヘアケア製品を使いがちですが、油分やシリコン成分が多すぎるとベタつきやすくなります。頭皮の状態を見極めながら、ケアとおしゃれのバランスを考えるとよいでしょう。

ドライヤーやアイロンの温度管理

熱が髪に与えるダメージは大きいです。ドライヤーの温風を高温で長時間当てると、髪のタンパク質が変性しやすく、キューティクルもはがれやすくなります。

タオルドライをしっかりして、ドライヤーの温度を低めに設定し、髪から少し離して乾かすのがおすすめです。ヘアアイロンやコテを使う場合も同様で、温度を抑え、同じ部分に長時間熱を当てないよう心がけてください。

熱ダメージを抑えるためのコツ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| タオルドライを十分にする | 水分をしっかり吸収させ、ドライヤーの使用時間を短くする |

| ドライヤーと髪の距離を保つ | 20cmほど離して使用すると熱が直接髪に集中しにくい |

| 温度は低めor中程度を選ぶ | 熱すぎる設定は髪や頭皮にダメージを与えやすい |

| アイロンは短時間で仕上げる | 高温を避け、髪への熱接触をできる限り短くする |

日焼けや紫外線の影響

紫外線は頭皮の乾燥や老化を進め、抜け毛や薄毛の原因になりやすいといわれています。髪も紫外線を浴びるとタンパク質が変性し、枝毛や切れ毛が増える要因となります。

日差しの強い日は帽子や日傘で頭皮を守るなどの対策をとり、長時間の直射日光を避ける習慣をつけてください。

抗がん剤治療後の髪や頭皮はダメージを受けやすい状態です。外出時の紫外線対策を怠ると、髪がさらに弱り、育毛剤の効果も実感しにくくなる可能性があります。

日常の外出時にもUVカット効果のあるスプレーや帽子を活用して、頭皮へのダメージを軽減しましょう。

日常でのダメージケアポイント

- 紫外線対策として帽子や日傘を使用

- 髪を引っ張りすぎないヘアアレンジを心がける

- 海やプールで塩素や海水を浴びたら早めに洗い流す

- 外出後は優しくブラッシングして汚れやほこりを落とす

間違ったヘアアレンジ

髪を結ぶときに強く引っ張ったり、同じ場所で分け目を続けたりすると、その部分の毛根に負担がかかりやすいです。

抗がん剤後の髪はただでさえ弱っているので、ポニーテールやお団子ヘアなどをする際はゴムを緩めに結ぶなどの配慮が必要になります。

分け目を変えるだけでも、負担がかかる箇所をずらすことができ、抜け毛や切れ毛のリスクを減らす工夫となります。

ヘアアクセサリーを使う際は金属やプラスチックが直接頭皮に当たらないように注意し、髪だけでなく頭皮へのダメージも意識してください。

Q&A

育毛剤や抜け毛に関する疑問は尽きません。ここでは、治療後の抜け毛によくある質問や、具体的な対策についてわかりやすくまとめます。

- 抗がん剤治療後の抜け毛は必ず回復するのか

-

多くの場合、治療が終了してしばらくすると毛根が再び活動を再開し、徐々に髪が生え始めます。ただし、個人差があり、完全に元通りにならないケースも存在します。

年齢やもともとの髪質、ホルモンバランスなどが影響するため、早いうちから専門家のアドバイスを受け、必要に応じたケアを続けることが大切です。

- 育毛剤はどのくらい使い続ける必要があるか

-

一般的には、少なくとも3~6か月程度は使用を続けないと目に見える変化が得にくいです。髪の生え変わり周期を考慮し、使用方法や量を守りながら続けることがポイントです。

効果を感じ始めたら使用をやめるのではなく、医師の指示に合わせて継続するか徐々に減らすか検討するとよいでしょう。

- FAGAとの見分け方は?

-

抗がん剤の影響による抜け毛とFAGA(女性男性型脱毛症)は、脱毛の仕方やパターンが異なることがあります。抗がん剤による脱毛は、頭部全体で抜け毛が増えやすく、一気にボリュームが減少することが特徴です。

一方、FAGAでは頭頂部や分け目付近から徐々に髪が細くなり、ボリュームが失われていくパターンが多いです。ただし、併発しているケースもあるため、自分だけで判断せず専門医に診てもらうのが安心です。

- クリニック受診のタイミングは?

-

抗がん剤治療後の抜け毛がなかなか回復しない、頭皮トラブルが繰り返し起きる、自宅ケアでは限界を感じるなど、困ったことがあれば早めにクリニックを受診するのがおすすめです。

髪の健康状態は1人ひとり異なるので、専門家に客観的に評価してもらうと的確な対策を立てやすくなります。

参考文献

BATCHELOR, Dallas. Hair and cancer chemotherapy: consequences and nursing care–a literature study. European journal of cancer care, 2001, 10.3: 147-163.

TRUSSON, Diane; PILNICK, Alison. The role of hair loss in cancer identity: perceptions of chemotherapy-induced alopecia among women treated for early-stage breast cancer or ductal carcinoma in situ. Cancer nursing, 2017, 40.2: E9-E16.

TRÜEB, R. M. Chemotherapy-induced hair loss. Skin Therapy Lett, 2010, 15.7: 5-7.

FRITH, Hannah; HARCOURT, Diana; FUSSELL, Anna. Anticipating an altered appearance: women undergoing chemotherapy treatment for breast cancer. European journal of oncology nursing, 2007, 11.5: 385-391.

HANSEN, Helle Ploug. Hair loss induced by chemotherapy: An anthropological study of women, cancer and rehabilitation. Anthropology & Medicine, 2007, 14.1: 15-26.

ROE, Helen. Chemotherapy-induced alopecia: advice and support for hair loss. British Journal of Nursing, 2011, 20.Sup5: S4-S11.

DUA, Priya, et al. Cancer‐related hair loss: a selective review of the alopecia research literature. Psycho‐oncology, 2017, 26.4: 438-443.