女性にとって、抜け毛や髪のボリューム減少は大きな悩みです。女性の薄毛治療には、市販の育毛剤や発毛剤、クリニックで処方される薄毛治療薬(医薬品)など様々な選択肢があります。

しかし、効果的に対策するためには、まず薄毛の原因を正しく理解することが重要です。

この記事では、びまん性脱毛症や女性型脱毛症(FAGA)など女性に起こりやすい脱毛症の原因を詳しく解説し、それぞれに合った対策のポイントを紹介します。

最後に、女性の薄毛治療に関するよくある質問にもお答えします。

びまん性脱毛症の原因

びまん性脱毛症は、髪全体のボリュームが徐々に減少する女性に多い薄毛の状態です。頭頂部を中心に地肌が透けるようになり、髪一本一本が細くなるのが特徴です。

男性のAGA(男性型脱毛症)のように部分的ではなく、頭髪全体がびまん(拡散)的に薄くなります。この薄毛は複数の要因が絡み合って進行するため、原因を見極めた上で総合的に対策することが大切です。

ホルモンバランスの乱れと加齢による影響

女性ホルモンのエストロゲンには髪の成長期を維持し抜け毛を抑える働きがあります。しかし、加齢や出産に伴いエストロゲン分泌が減少すると、髪は成長期から休止期へ移行しやすくなります。

その結果、ヘアサイクルの乱れが起き、抜け毛が増えて髪全体が薄く感じられるようになります。

また更年期以降はエストロゲン低下により男性ホルモンの相対的な影響が強まり、髪が細く短命になることもあります。加齢によるホルモン変化はびまん性脱毛症の大きな要因です。

生活習慣やストレスによる血行不良

日々の生活習慣もびまん性脱毛症に深く関わります。睡眠不足や運動不足、喫煙や過度の飲酒といった不規則な生活は、頭皮の血行を悪くし髪に十分な栄養が届かなくなります。

また精神的なストレスが蓄積すると自律神経やホルモンバランスが乱れ、髪の成長が阻害されることがあります。例えば仕事や育児のストレスで慢性的に緊張状態が続くと、頭皮の血管が収縮し毛根への酸素供給が低下してしまいます。

さらに、無理なダイエットによる栄養不足や急激な体重減少も髪には大きな負担です。必要な栄養素が不足すると毛母細胞の働きが低下し、抜け毛が増えてしまいます。

これらの生活習慣やストレス要因は単独でも薄毛を引き起こしますが、複合的に重なることでびまん性脱毛症を進行させるリスクが高まります。

びまん性脱毛症を引き起こす主な要因:

| 要因 | 説明・影響 |

|---|---|

| エストロゲン減少 | 加齢や出産で女性ホルモンが減り、髪の成長期が短縮する。 |

| ストレス過多 | 自律神経やホルモンが乱れ、髪の成長が停滞する。 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌が減って毛髪の修復再生が遅れる。 |

| 過度なダイエット | 栄養不足で毛髪の生成に必要なタンパク質・鉄分が欠乏する。 |

| ヘアダメージ | パーマやカラーの繰り返しで毛根に負担がかかる。 |

このように様々な要因が重なり合うため、びまん性脱毛症では原因を一つに絞ることが難しい場合があります。

20代という若い年代でも、過度なダイエットや慢性の睡眠不足が続けば薄毛が進行する可能性があるので注意が必要です。

ヘアケアや外的要因によるダメージ

日常的なヘアケアの方法も、実は薄毛の進行に関係しています。例えば毎日の強い力でのブラッシングや、整髪料の洗い残し、頭皮をゴシゴシ洗う乱暴なシャンプー習慣は頭皮に負担をかけます。

またパーマやヘアカラーを頻繁に行うと、化学処理によるダメージで毛髪が細く弱くなり抜け毛が増えることがあります。とくに長年にわたり繰り返しパーマ・カラーをしている場合、毛穴周囲に蓄積したダメージで髪の成長力が低下しかねません。

紫外線も見過ごせない外的要因です。頭皮は身体の中で太陽に最も近いため強い紫外線にさらされやすく、紫外線によって頭皮の老化や乾燥が進むと、健康な髪が育ちにくくなります。

日傘や帽子を使わずに長時間日差しを浴びる習慣がある方は、頭皮環境の悪化に注意しましょう。

びまん性脱毛症の対策ポイント

びまん性脱毛症は急激に進行することは少ないものの、早めのケアで進行を遅らせることが大切です。

まず基本となるのは生活習慣の見直しです。質の良い睡眠とバランスのとれた食事を心がけ、ストレス発散の時間を作ることで、髪に良い内的環境を整えます。

また育毛剤を使用して頭皮の血行を促進したり、ビタミン配合のサプリメントで栄養補給するのも効果的です。ただし、市販の育毛剤は即座に発毛させる強い薬効はありませんので、根気よく継続することが重要になります。

次に、日々のヘアケアでは頭皮と髪を労わる工夫をしましょう。以下のようなポイントに気をつけるだけでも抜け毛予防に役立ちます。

- 優しいヘアケア: 熱すぎないお湯で洗髪し、爪を立てず指の腹で洗う。強力な整髪料はなるべく控え、シャンプー後は自然乾燥ではなくドライヤーで適度に乾かす。

- カラーやパーマの頻度調整: 髪と頭皮へのダメージを減らすため、施術の間隔をあけるか刺激の少ないヘアマニキュアなどを検討する。

- 頭皮のUVケア: 外出時は帽子や日傘を活用し、頭皮を紫外線から守る。夏場は特に注意する。

これらの対策を継続しつつ、必要に応じて皮膚科や薄毛治療の専門クリニックで相談することも検討しましょう。

医師に相談すれば、女性でも使用できる発毛剤(ミノキシジル外用薬など)や内服の薄毛治療薬(パントガール等の栄養補助薬)の処方を受けることができます。

びまん性脱毛症は原因が複合的なだけに、複数のアプローチを組み合わせてケアすることが薄毛改善への近道です。

女性型脱毛症(FAGA)の原因

女性型脱毛症(FAGA: Female Androgenetic Alopecia)は、女性の体における男性ホルモンの影響で起こる脱毛症です。主に頭頂部の髪が薄くなり、分け目が広がるような症状が現れます。

びまん性脱毛症と似ていますが、FAGAでは男性ホルモン(アンドロゲン)が関与している点が特徴です。40代以降の女性に多く見られ、更年期のホルモン変化とも関連します。

ここではFAGAのメカニズムと要因について説明します。

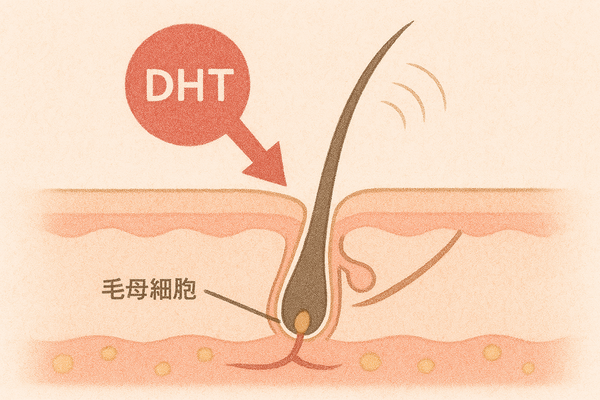

男性ホルモン(DHT)の毛根への影響

FAGAの最大の原因は男性ホルモンの感受性です。女性にも微量ながらテストステロンといった男性ホルモンが存在し、加齢やストレスで女性ホルモンが減ると相対的に男性ホルモンの作用が強まります。

テストステロンは毛根の酵素5αリダクターゼによってDHT(ジヒドロテストステロン)という強力な物質に変換されます。DHTは毛乳頭細胞に働きかけてヘアサイクルを短縮させ、毛を十分成長させずに抜けさせてしまいます。

そのためDHTの影響を受けやすい毛根では、髪が細く短くなり、抜け毛が増えていきます。

男性の場合、DHTの作用は前頭部や頭頂部に強く表れますが、女性の場合は生え際は保たれつつ頭頂部中心に広く髪が薄くなる傾向があります。

これは女性ホルモンがある程度DHTの作用を抑えているためで、完全に男性のように禿げ上がることは稀です。しかしFAGAではゆっくりと着実に髪が細り、本数も減少していきます。

遺伝的要因と加齢の影響

家族に薄毛の女性がいる場合、FAGAを発症しやすい傾向があります。遺伝的に男性ホルモンに対する毛根の感受性が高いと、同じ生活環境でも薄毛になりやすいのです。また、加齢はFAGA発症の大きな要因です。

特に閉経前後の時期(45〜55歳)にかけて女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に低下し、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。このホルモンバランスの変化が引き金となり、中高年の女性で薄毛が目立ち始めるケースが多く報告されています。

加齢に伴う頭皮の血行不良や新陳代謝の低下もFAGAを助長します。年齢を重ねると頭皮の毛細血管が減少し、毛根への栄養供給が弱まります。

また髪を作る細胞の分裂スピードも衰えるため、髪が細く弱くなり抜けやすくなります。遺伝的素因を持つ方は、こうした加齢変化によって一層FAGAが進行しやすくなるのです。

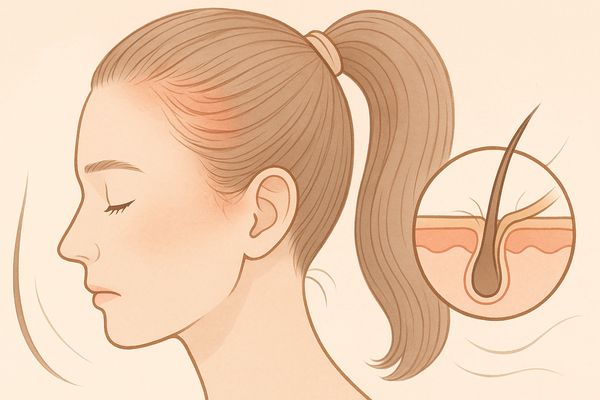

女性型脱毛症の兆候と症状

FAGAは初期段階では気づきにくいことがありますが、次第に以下のような兆候が現れます。

- 分け目の拡大: 髪をかき分けたとき、地肌の露出が以前より目立つようになる。

- 髪質の変化: 髪の一本一本が細く柔らかくなり、コシがなくなる。抜け毛を見ると短く細い毛が混じる。

- 頭頂部の地肌透け: 鏡でつむじ周辺を見ると、地肌が透けて見える範囲が広がっている。

- 抜け毛の増加: シャンプー時やブラッシング時に抜ける毛の量が増え、排水口に溜まる毛束が太くなる。

これらの症状はゆるやかに進行するため、「最近ボリュームが減ったかも?」程度の違和感から始まることが多いです。

前髪の生え際は保たれていることが多いものの、トップのボリューム低下によって髪型が決まりにくくなってきます。もし上記のような兆候が見られたら、早めに対策を検討しましょう。

女性型脱毛症の対策と治療法

FAGAは男性型脱毛症と原因が似ているものの、女性では使える治療法が限られます。まず、市販の女性用発毛剤として有名なものにミノキシジル配合外用薬があります。

日本では大正製薬のリアップリジェンヌ(ミノキシジル1%)などが第1類医薬品として販売されており、女性の壮年性脱毛症に効果が認められています。ミノキシジルには血行促進と毛包刺激作用があり、使い始めて3〜6ヶ月で発毛効果を実感する人が多いです。

発毛剤はドラッグストアで購入できますが、使用を続ける限り効果が持続する反面、やめるとまた脱毛が進むため、長期的なケアが必要です。

より専門的な薄毛治療薬(医薬品)としては、女性向けの内服薬や外用薬をクリニックで処方してもらう方法があります。

例えばパントガールは女性のびまん性・FAGA向けの処方薬で、ビタミンやアミノ酸など髪の成長に必要な栄養素を配合した内服薬です。約7割の服用者で抜け毛減少の効果が報告されており、副作用も少ないため長期服用しやすい利点があります。

また、抗アンドロゲン作用を持つスピロノラクトンという降圧薬を薄毛治療に転用する場合もあります(日本では保険適用外の自費診療)。スピロノラクトンは男性ホルモンの作用を弱め、抜け毛を抑える効果が期待できます。

ただし利尿作用がある薬のため、医師の管理下で副作用に注意して使用します。

女性型脱毛症と男性型脱毛症の比較:

| 比較項目 | 女性型脱毛症(FAGA) | 男性型脱毛症(AGA) |

|---|---|---|

| 主な発症年齢 | 40代以降が多い(更年期以降) | 20〜30代から発症しやすい |

| 脱毛の部位 | 頭頂部が中心。分け目・つむじが薄くなる | 前頭部生え際や頭頂部(O字)が薄くなる |

| ホルモンの影響 | エストロゲン低下によりDHT感受性が表面化 | テストステロンからDHT生成が主因 |

| 進行スピード | ゆるやか(数十年かけ少しずつ進行) | 比較的早い(放置すると広範囲に進行) |

| 主な治療 | ミノキシジル外用、栄養補給、補助的ホルモン療法等 | ミノキシジル外用・内服、フィナステリド内服等 |

このように女性のFAGAは男性のAGAと異なる点も多く、治療アプローチも異なります。女性の場合、フィナステリド(男性AGA治療薬)は妊娠の危険性などから一般的に使用できません。

そのため、ミノキシジルと栄養補給、そして必要に応じホルモン補充療法などを組み合わせて対処するのが基本です。

日常生活では、FAGAの進行を抑えるためにストレス管理や食生活の改善も心がけましょう。

抜け毛が気になるときほど、バランスの良い食事と十分な睡眠が重要です。さらに頭皮マッサージを習慣にして血行を促したり、育毛シャンプーで頭皮環境を整えることも役立ちます。

早めに手を打てば、髪のボリュームダウンを緩やかにし現状を維持できる可能性が高まります。専門医の診断を受け、自分に合った方法で継続的にケアしていきましょう。

牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)の原因

ポニーテールや編み込みなど、髪を強く引っ張る髪型を続けていると、生え際を中心に薄毛が生じることがあります。これが牽引性脱毛症です。

長期間にわたり髪に物理的な負荷がかかることで毛根がダメージを受け、徐々に抜け毛が増えてしまいます。牽引性脱毛症は原因が明確で、防ぐことも可能な脱毛症です。

このセクションでは、牽引性脱毛症の具体的な原因と早めに気づくためのポイント、そして予防策について解説します。

髪型による頭皮への負担

髪をきつく束ねるポニーテールやお団子ヘア、三つ編みやコーンロウなどの編み込みスタイルは、おしゃれで便利ですが、常に頭皮に強い牽引力がかかっています。

特に生え際やこめかみ付近の毛根が引っ張られ続けることで、毛根部分の血流が悪くなり炎症が生じることがあります。その結果、毛が抜けやすくなり、新しい毛も細く弱くなってしまいます。

エクステンション(付け毛)やウィッグをピンでしっかり留めるスタイルも要注意です。重みや固定による張力が毛穴にストレスを与え、長期間続けると生え際の後退や分け目の薄毛につながります。

以下の表に、牽引性脱毛症を引き起こしやすいヘアスタイルの例と負担度をまとめました。

| ヘアスタイル例 | 頭皮への負担 |

|---|---|

| きついポニーテール・お団子 | ★★★☆☆ 長時間で生え際に負担大 |

| 三つ編み・編み込み(コーンロウ) | ★★★★☆ 常に全体に強い牽引力 |

| ヘアエクステ・付け毛 | ★★★☆☆ 重さと装着部の引っ張り |

| タイトなシニヨン・夜会巻き | ★★★☆☆ 局所的に強いテンション |

| 毎日同じ分け目のヘアスタイル | ★★☆☆☆ 特定部分の毛根に慢性的負荷 |

上記のようなスタイルを日常的にしている方は、生え際やこめかみ付近の様子を時々チェックしてみましょう。髪の生え際が薄くなってきたり、短い切れ毛が目立つようなら牽引性脱毛症の始まりかもしれません。

牽引性脱毛症の症状と兆候

牽引性脱毛症ではまず生え際(前頭部やこめかみ)の髪が細く短くなり、抜け毛が増えてきます。ポニーテールを解いたとき、額の両端が少し後退したように感じる場合は要注意です。

また、分け目をずっと同じ位置にしている人は、そのライン上の地肌が広がって見えることがあります。初期には「髪が少し後退したかな?」という程度ですが、牽引が続くと毛根が傷ついて発毛力が低下し、産毛すら生えにくくなることもあります。

具体的な兆候としては以下が挙げられます。

- 生え際に短く切れた毛が増える(毛が途中で切れている、または抜け落ちている)。

- 分け目や額の縁にかけて地肌の露出が以前より目立つ。

- ヘアスタイルを変えたときに、引っ張られていた部分の頭皮が赤くなっている、痛みやかゆみを感じる。

- 髪を引っ張る力を弱めると、その部分の抜け毛が減る(髪型を変えた後に抜け毛が一時的に減少する)。

これらの症状はゆっくり進行するため、見逃されがちですが、早期に気づけば毛根へのダメージを食い止められます。鏡で生え際を観察したり、抜け毛の量をチェックする習慣をつけると良いでしょう。

牽引性脱毛症を防ぐ工夫

牽引性脱毛症は原因が明確な分、予防と改善もしやすい脱毛症です。以下のような工夫で髪と頭皮を休ませてあげましょう。

- 髪型のローテーション: 毎日同じ箇所に負荷をかけないよう、ポニーテールの日は翌日髪を下ろす、分け目を定期的に変えるなどスタイルを変化させます。

- ゆるめのアレンジ: 髪を結ぶ際はきつく引っ張りすぎず、少しゆとりを持たせる。ゴムは締め付けの弱いシュシュや布製のヘアバンドを使うと良いです。

- ヘアアクセサリーの選択: ヘアピンやクリップは長時間同じ所に当てないよう位置を変える。重い装飾の付いたヘアアクセサリーは長時間つけっぱなしにしない。

- 頭皮を休める: 就寝時は髪をなるべく下ろして寝るか、ゆるく三つ編みにする程度に留め、頭皮がリラックスできる状態にします。

- 定期的な頭皮マッサージ: 引っ張られて血行が悪くなった頭皮をマッサージでほぐし、血流を改善します。お風呂上がりに指の腹で生え際を優しく揉みほぐしましょう。

こうした対策で牽引の負担を減らせば、抜け毛は徐々に減少し、休んでいた毛根から新しい毛が生えてくる可能性があります。

ダメージが軽度であれば、育毛剤で頭皮の血行を促進したり、発毛を助けるビタミン剤を服用することで回復が期待できます。

ただし長年にわたり強い牽引を続けていた場合、毛根が瘢痕化(傷跡化)してしまい、元に戻らないこともあります。

そのような場合は植毛や補髪(ウィッグ利用)も検討が必要です。そうなる前に、日頃から髪に優しい習慣を取り入れましょう。

円形脱毛症の原因

或る日突然、コイン大のハゲができてしまう――これが円形脱毛症です。円形脱毛症は10円玉ほどの丸い脱毛斑ができる自己免疫性の脱毛症とされています。

子供から大人まで年齢を問わず発症し、原因が明確に特定しづらい難しい側面があります。一見ストレスが原因に思われがちですが、近年では免疫システムの異常が主因と考えられています。

ここでは円形脱毛症を引き起こすメカニズムと、関連要因について解説します。

自己免疫反応による毛根への攻撃

円形脱毛症の有力な原因は、自己免疫反応です。本来、免疫は細菌やウイルスなど外敵から体を守る防御システムですが、何らかのきっかけで自分の細胞を誤って攻撃してしまうことがあります。

円形脱毛症では免疫の標的が毛根(毛包)になってしまい、リンパ球という免疫細胞が毛包を攻撃して炎症を起こします。その結果、その部分の髪が急速に抜け落ち、丸くはげた状態になります。

自己免疫疾患の代表に甲状腺の病気(橋本病やバセドウ病)や膠原病などがありますが、円形脱毛症も同様に自己免疫疾患の一つと位置づけられます。

毛根が攻撃される理由は完全には解明されていませんが、遺伝的な素因に環境要因が加わって発症すると考えられています。

例えばアトピー性皮膚炎や花粉症など他のアレルギー疾患を持つ人は免疫系が過敏になりやすく、円形脱毛症も併発しやすい傾向があります。

ストレスや生活環境との関係

円形脱毛症は昔から「ストレスが原因」と言われることが多いですが、正確にはストレスは誘因の一つと考えられています。強い精神的ショックや極度の疲労が引き金となって免疫のバランスが崩れ、潜在的に持っていた自己免疫反応が表面化する場合があります。

たとえば仕事上の重大なトラブルや身近な人の死など、大きなストレスイベントをきっかけに発症したという報告もあります。

また、睡眠不足や不規則な生活リズムが続くことも体の恒常性を乱し、免疫異常を誘発しやすくなります。栄養状態の悪化や過労など、身体的ストレスも同様です。

ただし、これらの要因があっても必ず発症するわけではなく、あくまで複数の要因が重なったときに引き金となると考えるのが適切でしょう。

ストレスを感じやすい性格や神経質な気質の人が円形脱毛症を発症しやすいというデータもありますが、一方で特にストレスがなくても突然発症するケースも多々あります。

遺伝的要因とホルモン変化の影響

円形脱毛症になりやすい体質には遺伝的な背景も指摘されています。家族に円形脱毛症の患者がいる場合、発症リスクがやや高まるという報告があります。しかしながら、明確な遺伝形式があるわけではなく、「なりやすさ」が受け継がれる程度と考えられます。

また、女性では出産後のホルモンバランス変化が誘因となる場合があります。産後はエストロゲンが急低下し免疫機能も一時的に変調をきたすため、産後数ヶ月で円形脱毛症を発症するケースが知られています。

これはホルモンの変動と体力低下、育児疲れなど複合要因が関与すると見られています。

他にも、円形脱毛症を抱える人に甲状腺疾患(橋本病など自己免疫性甲状腺炎)を合併している例があり、全身の自己免疫疾患との関連も注目されています。

要因が一つとは限らないため、「これをすれば防げる」と断言できない難しさがありますが、自分の体質(アレルギー体質かどうか、家族歴があるかなど)を把握し、誘因となるストレスや体調不良をできるだけ避けることが発症リスクを下げることにつながります。

円形脱毛症の主な要因と誘因:

| 要因・誘因 | 説明 |

|---|---|

| 自己免疫反応 | 毛根を異物とみなしたリンパ球が攻撃し脱毛を引き起こす。 |

| 強い精神的ストレス | 免疫バランスが崩れ発症の引き金になることがある。 |

| 身体的ストレス(疲労・睡眠不足) | 体調不良が重なると免疫異常を誘発しやすくなる。 |

| アレルギー体質 | アトピー・喘息など免疫過敏な人は併発しやすい傾向。 |

| 遺伝的素因 | 家族歴があると発症しやすい(明確な遺伝ではない)。 |

| 出産後のホルモン変化 | 産後の免疫変調で一時的に円形脱毛症を起こすことがある。 |

円形脱毛症は以上のように様々な要因が重なって起こると考えられています。一度発症すると、1カ所だけで収まらず多発性(複数箇所に斑ができる)や、広範囲に及ぶこともあります。

ただし、円形脱毛症は適切な治療で改善する可能性が高い脱毛症です。次に治療と対策について触れます。

円形脱毛症の治療と対策

円形脱毛症の治療は皮膚科での専門的な対応が基本となります。主な治療法には次のようなものがあります。

- ステロイド療法: 炎症を抑えるため、脱毛部分にステロイド薬を塗布したり、局所注射する方法です。免疫の過剰反応を鎮め、毛の再生を促します。症状の重さによってはステロイドの内服が短期間行われることもあります。

- 局所免疫療法: わざと薬剤でかぶれさせて免疫の標的を髪から逸らす治療です。専門医が行うもので、SADBEやDPCPといった薬剤を脱毛部に塗布し、慢性的な炎症を誘導します。免疫反応がそちらに向くことで毛根への攻撃が弱まり、発毛が期待できます。

- 光線療法(PUVA療法など): 特殊な波長の紫外線を患部に照射して免疫を抑制する治療です。週数回の照射を数ヶ月続けることで、徐々に効果が現れることがあります。

- 発毛補助療法: 補助的に発毛剤(ミノキシジル外用など)を使う場合もあります。直接の原因治療ではありませんが、毛母細胞を活性化して再生を促す目的です。また、ビタミン剤やアミノ酸製剤の投与で毛の成長をサポートすることもあります。

軽度の円形脱毛症であれば、何もしなくても半年〜1年で自然に髪が生えてくるケースもあります。しかし再発することも多いため、早期に皮膚科を受診して適切な治療を受けることが大切です。

自己判断で市販の育毛剤を塗っても自己免疫反応そのものを止めることは難しいため、まずは医師に相談しましょう。

日常生活では、ストレスを溜めない工夫や十分な睡眠をとるなど、体全体の健康管理が間接的に脱毛症改善につながります。

また、髪が抜けている部分は紫外線や外傷から保護するため帽子をかぶるなどケアしてください。どうしても見た目が気になる場合は、医療用ウィッグやパウダーで一時的に目立たなくする方法もあります。

円形脱毛症は見た目のインパクトが大きいため精神的にも辛いですが、治療によって改善した例が数多くあります。一人で抱え込まず、皮膚科医や専門のカウンセラーに相談しながら前向きに治療に取り組みましょう。

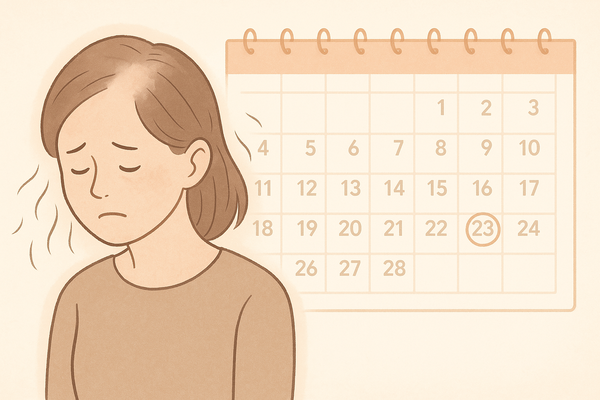

産後脱毛の原因

出産を終えた数ヶ月後、シャンプーの度に大量の抜け毛が…これは決して珍しいことではありません。産後脱毛(分娩後脱毛症)は、多くの産後女性が経験する一時的な薄毛です。

ホルモンバランスの急激な変化によって髪が抜けやすくなりますが、ほとんどの場合時間とともに回復します。このセクションでは、産後脱毛が起こるメカニズムと、その特徴について解説します。

妊娠中のホルモン変化と髪の成長

妊娠中、女性の体内ではエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンが通常時より高いレベルで維持されます。エストロゲンには髪の成長期を長く保つ作用があるため、妊娠中は髪が抜けにくくなり、普段より毛量が増えたり髪質が良くなる方もいます。

実際、「妊娠してから髪がツヤツヤになった」という声も多く聞かれます。これはホルモンのおかげで本来抜け落ちるはずの髪が頭皮にとどまっているためです。

また、妊娠中は栄養を胎児に送るため血液量が増えるなど循環器系も活発になるため、頭皮の血行も良くなります。十分な栄養とホルモンの後押しで、妊娠期間中は髪のボリュームが保たれる傾向があります。

ただし、これらは一時的な変化であり、出産後には元の状態に戻っていくことになります。

出産後の急激なホルモン低下

出産を終えると、今まで高かったエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が急激に低下します。これは胎盤が排出されホルモン産生が一気に減少するためで、産後女性の体はホルモンバランスの大転換期を迎えます。

高かったエストロゲンが減るということは、妊娠中抜けずに残っていた髪が一斉に休止期に入り抜け落ち始めることを意味します。

具体的には、出産後2〜3か月ほど経った頃から抜け毛が増えてきます。これは「産後脱毛のピーク」とも言える時期で、シャンプー時やブラッシング時にごっそり髪が抜けるのを経験するでしょう。

エストロゲン低下によるヘアサイクルの変化に加え、出産という大仕事と育児開始による心身のストレスも抜け毛を助長します。睡眠不足や授乳による栄養不足なども影響し、産後の抜け毛は複合的な要因で起こります。

妊娠から産後にかけての髪の変化:

| 時期 | ホルモン状態 | 髪の状態・変化 |

|---|---|---|

| 妊娠中(特に後期) | エストロゲン高値で安定 | 抜け毛が減り毛量が増える。髪にツヤとコシが出る。 |

| 出産直後〜1か月 | ホルモン急低下 | 妊娠中抜けなかった髪が休止期に入る。 |

| 産後2〜4か月(脱毛ピーク) | ホルモン低値で変動 | 抜け毛が顕著に増える。地肌が透けやすくなる。 |

| 産後6か月~1年 | ホルモン徐々に安定・回復傾向 | 抜け毛が減少し、新生毛が生えてくる。 |

この表のように、産後脱毛は出産後しばらくしてからピークを迎え、その後徐々に落ち着いていくのが一般的です。

多くの場合、産後1年ほどでホルモンバランスが通常レベルに戻り、それに伴って髪の量も元に近づきます。

産後脱毛の症状と経過

産後脱毛では、主に頭頂部から前頭部にかけて髪が薄くなったように感じます。特に分け目やつむじ周辺の地肌が以前より目立つようになるでしょう。

抜け毛の量に驚くかもしれませんが、これは妊娠中に抜けずに残っていた髪が後追いで抜けている状態です。そのため「一気にハゲてしまうのでは」と心配する必要はありません。元々抜けるはずだった毛が抜けているに過ぎないからです。

産後脱毛のもう一つの特徴は、抜け毛の先端に白い球状のもの(毛根鞘)が付いていることです。これは自然な抜け毛であり、無理に抜けた訳ではない証拠です。異常な脱毛というより、妊娠中の髪の恩恵が一段落した生理現象と捉えましょう。

個人差はありますが、抜け毛のピークは産後3〜4か月頃で、その後は徐々に収まり6か月以降には落ち着きます。そして、新しい髪が生えそろうまでにはさらに数か月から1年程度かかります。

中には産後に円形脱毛症を併発するケースもあります。極度の疲労やストレスで自己免疫が誘発されるためですが、この場合は頭頂部全体のびまん性ではなく一部が円形に抜けます。

通常の産後脱毛と異なる抜け方をしていると感じたら皮膚科に相談しましょう。多くの産後脱毛は自然回復しますが、必要に応じ専門医の判断を仰ぐことも大切です。

産後の薄毛への対処法

産後脱毛は自然な現象とはいえ、髪のボリュームが減ると不安になります。回復を促しつつ快適に過ごすために、以下のポイントに気をつけてみましょう。

- 栄養バランスの良い食事: 出産や授乳でママの体は栄養を消耗しています。タンパク質や鉄分、ビタミン類を意識して摂り、髪の元気を保ちましょう。レバーや赤身の肉、魚、大豆製品、緑黄色野菜などがおすすめです。

- 十分な休息を取る: 育児中は難しいかもしれませんが、睡眠や休息はできるだけ確保しましょう。疲労が蓄積するとホルモン回復も遅れてしまいます。家族に協力してもらいながら休める時間を作ってください。

- やさしいヘアケア: 抜け毛が増えている時期は、髪をなるべく刺激しないようにします。ブラッシングは目の粗い櫛で優しく行い、きついヘアスタイルは避けます。洗髪後は自然乾燥よりドライヤーで地肌をすばやく乾かし、濡れたまま放置しないようにしましょう。

- 育毛剤の使用検討: どうしても薄毛が気になる場合、市販の育毛剤を使う選択もあります。産後用に低刺激を謳った育毛剤もありますが、授乳中の場合は医師に相談してから使用すると安心です。育毛トニックで頭皮マッサージをするだけでも血行促進には役立ちます。

- 髪型の工夫: 一時的に髪が薄いのをカバーするために、分け目を変えたり前髪を作るなど髪型を工夫しましょう。美容師さんに相談すれば、ボリュームが出やすいスタイルを提案してくれます。

何より、「産後脱毛は一時的なもの」と理解して過度に心配しすぎないことが大切です。ストレスは回復の妨げになります。半年もすれば必ず落ち着いてくると前向きに考え、育児に追われる自分を労わりつつ気長に構えましょう。

もし1年以上経っても改善しない場合や、明らかに産後脱毛の範囲を超えて薄毛が進行する場合は、ホルモンや甲状腺の異常も考え、専門医に相談してください。

休止期脱毛症(テロゲン・エフルビウム)の原因

急に抜け毛が増えて髪がスカスカに――その背景に強いストレスや体調不良があったなら、それは休止期脱毛症かもしれません。

別名テロゲン・エフルビウムとも呼ばれるこの脱毛症は、毛髪の成長サイクルが乱れて一時的に大量の毛が休止期に移行する現象です。

ここでは休止期脱毛症の原因となる心身のストレスやイベントについて解説し、その特徴を探ります。

心因性ストレスが引き金になる場合

大きな精神的ストレスは毛髪にも影響を及ぼします。たとえば、身近な人との死別、失業、離婚、大事故体験など、人生の危機的出来事に直面すると、そのショックで体の生理バランスが乱れます。

自律神経や内分泌系が影響を受け、髪の毛の成長サイクルが狂ってしまうことがあります。

強いストレスがかかると、成長期にあった毛髪が一斉に退行期・休止期へ移行してしまい、数か月後に一気に抜け毛となって現れます。

このような心因性のテロゲン・エフルビウムでは、抜け毛のタイミングがストレス事象から2〜3か月遅れてやって来るのが特徴です。

ストレスを受けた直後ではなく、しばらく経ってから「あれ、最近抜け毛が多い」と気づくことになります。また、本人が強いストレスと感じていなくても、慢性的な不安状態や緊張状態が続くだけでも影響する場合があります。

例えば介護や激務で休みなく心が張り詰めているような状態が何ヶ月も続いた場合など、徐々に髪が痩せて抜けやすくなることがあります。

身体的ストレス(病気・手術・急激な変化)

休止期脱毛症の原因はメンタル面だけではありません。身体的な強いストレスも毛髪サイクルを狂わせます。代表的なのは高熱を伴う重い感染症(インフルエンザ、肺炎など)や、大きな手術、出産、大怪我などです。

これらの出来事は体にとって大きな負荷であり、一時的に生命維持のため重要でない機能が後回しにされます。その際、毛髪の成長もストップしてしまうことがあるのです。

例えば、40度近い高熱が数日続くような感染症にかかった後、やはり2〜3か月してから大量の抜け毛が発生することがあります。また、大手術を受けた後や、大量出血を伴う事故の後などにも、一時的な休止期脱毛が起こり得ます。

急激なダイエットで短期間に大幅な体重減少があった場合なども、体は飢餓状態と判断して毛髪の成長を後回しにし、抜け毛が増えることがあります。

さらに、薬の影響で起こることもあります。避妊目的のピルやホルモン薬の服用中止後、あるいは一部の薬剤(抗うつ薬など)の副作用で休止期脱毛が誘発されるケースも報告されています。

このように、身体的ストレス要因も多岐にわたり、毛髪は体調のバロメーターとも言える存在です。

休止期脱毛症の特徴と見分け方

テロゲン・エフルビウム(休止期脱毛症)は、その名の通り髪の毛が成長を止めて休止期に入ることで生じる脱毛です。他の脱毛症と異なるいくつかの特徴があります。

- 抜け毛が全体的に増える: 円形脱毛症のように局所ではなく、頭髪全体から平均的に抜け毛が増えます。シャンプー時や朝起きたとき枕につく毛が普段の何倍にもなります。

- 抜ける毛の毛根は白い球状: 休止期に抜けた毛は毛根に白い膨らみ(毛根鞘)がついています。毛根鞘付きの毛が大量に抜けている場合、休止期脱毛症の可能性が高いです。

- 一時的に髪が細くなる: 多くの毛が一斉に抜けるため、一時的に全体のボリュームが減り、髪が細くなったように感じます。ただし毛根自体は死んでいないので、時間が経てば新しい毛が生えてきます。

- 誘因から時間差で発生: 上述の通り、原因となるストレスイベントから2〜3か月後に抜け毛がピークになるのが典型的です。「○月頃に大病をした、その後しばらくして抜け毛が増えた」などと思い当たることが多いです。

- 頭皮に炎症や異常がない: 牽引性脱毛症のような頭皮の痛みや、円形脱毛症のような炎症は基本ありません。髪が抜ける以外に自覚症状が少ないのも特徴です。

休止期脱毛症は、一時的な現象であることがほとんどです。抜け毛のピークが過ぎれば自然に元の毛量へ戻っていくケースが大半です。

そのため、原因となったストレス要因が解消されているかどうかを振り返り、解決していなければ対処することが先決です。

休止期脱毛症からの回復と対策

テロゲン・エフルビウム自体に特効薬はありませんが、時間の経過とともに自然に回復することが期待できます。

毛根は休止しているだけで生きているため、ヘアサイクルが正常化すれば再び成長期の毛が増えてきます。通常、抜け毛が増えてから6〜9か月ほどで、新生毛が伸び始め髪が戻ってくるでしょう。

回復を助けるためには、原因となったストレスをしっかり取り除くことが最も重要です。

病後であればしっかり栄養を摂り体力を回復させる、手術後であれば安静にしリハビリに専念する、精神的ストレスであればカウンセリングを受ける・環境を変えるなど根本への対処を行います。

そうすることで体が「平常運転」に戻り、髪の成長も再開します。

併せて、髪に良い生活習慣を意識して整えましょう。十分な睡眠は成長ホルモンの分泌を促し、毛母細胞の活動を助けます。

栄養面ではタンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミン類をバランスよく摂取することが大切です。極端な食事制限は避け、栄養価の高い食材を取り入れてください。

市販の育毛剤や発毛促進剤を使うのも一つの方法です。ミノキシジル配合の外用薬は血行を促進し毛包を刺激しますので、休止期から成長期への移行を若干早める可能性があります。

ただし、医薬品であるミノキシジル外用は効果が出るまで数ヶ月かかるため、すでに自然回復するタイミングと重なるかもしれません。あくまで補助的な手段として捉えましょう。

休止期脱毛症はその名の通り「髪の一時休業」のようなものです。毛根が完全に失われたわけではないので、正しい対策をすれば元の状態に戻る見込みが高いです。

焦らずに体調を整えることに専念し、半年〜1年スパンで様子を見るくらいのゆったりした気持ちで過ごすことが、結果的に早期回復につながります。

栄養不足による脱毛の原因

私たちの髪の毛は食事から得る栄養で作られています。そのため、偏った食生活や極端なダイエットによって栄養不足に陥ると、抜け毛や薄毛という形で影響が現れます。

髪の主成分であるタンパク質や、毛を育てるためのビタミン・ミネラルが不足すると、毛髪の成長は維持できません。

このセクションでは、栄養不足がどのように脱毛につながるか、特に重要な栄養素に焦点を当てて説明します。

タンパク質不足が招く毛髪トラブル

髪の毛の約80〜90%はケラチンという硬いタンパク質でできています。要するに、タンパク質がなければ毛髪は作られません。

極端な炭水化物中心の食事や、偏った菜食主義などでタンパク質摂取量が不足すると、身体はまず生命維持に必要な臓器へ栄養を優先配分します。その結果、毛髪など後回しにできる部分への供給が削られ、髪の生成が滞ってしまいます。

タンパク質不足の状態が続くと、毛が十分太く長く成長できず早く抜けてしまう休止期脱毛が起きやすくなります。また、髪を構成するアミノ酸が不足すると、今生えている髪も細くコシのないものになり、切れ毛も増えてしまいます。

特にダイエットで急激に体重を落とした場合など、数ヶ月後に髪が明らかにやせ細るケースがよく見られます。痩せても髪がボロボロでは健康的な美しさを損なってしまいます。

女性は男性に比べ筋肉量が少なく基礎タンパク質需要も低いですが、それでも髪や肌を保つためには毎日のタンパク質摂取が不可欠です。

肉・魚・卵・乳製品・大豆製品など、質の良いタンパク質をしっかりとることで、毛髪は強く育ち抜け毛も防ぎやすくなります。

ミネラル(鉄・亜鉛)不足と抜け毛

鉄分は血液中で酸素を運ぶ役割を担い、毛根にも酸素と栄養を届けるのに必要です。女性は月経があるため鉄不足になりやすく、慢性的な貧血状態の人も少なくありません。

鉄が不足すると毛母細胞への酸素供給が不十分となり、髪が十分に成長できず抜け毛が増えることがあります。特にフェリチン(貯蔵鉄)の低下はびまん性の薄毛と関連するとも言われています。

貧血気味で疲れやすい人は、髪のためにも鉄分補給が重要です。

亜鉛も毛髪には見逃せないミネラルです。亜鉛は細胞分裂を助ける酵素の構成要素で、毛母細胞が活発に分裂する際に大量に消費されます。

不足すると細胞増殖が鈍くなり、髪の伸びが悪くなったり抜け毛が増えることが知られています。実際、偏った食生活の男性に亜鉛補給をしたところ抜け毛が改善したという報告もあります。

ミネラル不足は食生活のアンバランスだけでなく、過度な飲酒や喫煙、ストレスなどでも起こります。アルコールの大量摂取は亜鉛の排出を促しますし、ストレスは鉄の吸収を悪くします。

日頃からレバー、赤身肉、魚介、海藻、ナッツ類などを積極的に摂り、ミネラルをしっかり取り入れましょう。

ビタミン不足と頭皮環境の悪化

ビタミン類も髪の健康において陰の立役者です。特にビタミンB群、ビタミンC、ビタミンDあたりは髪や頭皮への影響が大きいです。

- ビタミンB群: B2やB6は皮脂分泌を調整し頭皮環境を整えます。B7(ビオチン)はケラチン合成に関与し、欠乏すると毛が脆くなります。B12や葉酸は細胞分裂を助け、毛母細胞の生成に重要です。ビタミンB群が不足すると頭皮の皮脂バランスが崩れたり、毛の生成が滞る可能性があります。

- ビタミンC: 抗酸化作用で頭皮の血管を健やかに保ち、コラーゲン合成を助けます。コラーゲンは毛包を支える組織に必要で、不足すると毛穴周りが弱くなります。

- ビタミンD: 最近、ビタミンDの不足が脱毛に関与することが注目されています。ビタミンDは毛包の成長促進に関与し、不足すると休止期毛が増えるという研究もあります。現代人は日光浴不足でビタミンD不足気味と言われ、食事(魚介、キノコ類など)や適度な日光で補うことが大切です。

こうしたビタミンは野菜や果物、肉や穀物など様々な食品に含まれるため、偏りなく多様な食材を食べていれば不足しにくい栄養素です。

逆に極端な食事制限や単品ダイエットなどをすると不足に陥りやすく、髪や頭皮のトラブルが起こります。

髪に必要な主な栄養素と役割、食品例:

| 栄養素 | 髪への主な役割 | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 毛髪の構成成分(ケラチン)になる。不足すると髪が細く抜けやすくなる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 鉄分 | 毛根への酸素供給を支える。不足するとびまん性の脱毛を招く。 | レバー、赤身肉、貝類、ほうれん草 |

| 亜鉛 | 毛母細胞の分裂を促す。不足すると髪の成長が止まり抜け毛増加。 | 牡蠣、牛肉、玄米、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 新陳代謝を助け頭皮環境を維持。不足するとフケ・炎症や毛の成長不良。 | 豚肉、レバー、卵、緑黄色野菜、豆類 |

| ビタミンC | 抗酸化作用で毛根を保護。コラーゲン生成に関与し毛包を強くする。 | 柑橘類、イチゴ、キウイ、緑黄色野菜 |

| ビタミンD | 毛包の成長サイクルを正常化。不足すると休止期脱毛のリスク増。 | 魚(鮭・サンマ等)、きのこ、卵黄 |

このように、さまざまな栄養素が髪の成長に関わっています。一つでも極端に欠けると髪にトラブルが起こり得ますので、バランスの良い食事が何より大切です。

もし食事だけで補いきれない場合、医師に相談の上でサプリメントを活用することもできます。特に女性で多い鉄欠乏性貧血の場合、鉄剤(医薬品)を服用すると抜け毛症状が改善することがよくあります。

また、女性用の総合毛髪サプリや薄毛治療薬(医薬品)であるパントガールなどは、複数の栄養素を効率よく補給できる手段です。自己判断でサプリを乱用するのは避け、必要に応じて専門家の助言を受けましょう。

最後に、栄養面で薄毛を感じたら「過去数ヶ月の食生活」を思い返してみてください。ダイエットをしていなかったか、忙しくて食事が適当になっていなかったか、思い当たることがあるかもしれません。

その場合は、まず栄養状態を正常に戻すことが先決です。体が元気になれば、髪も再び元気を取り戻すでしょう。

甲状腺疾患による脱毛の原因

甲状腺は新陳代謝の司令塔とも言える内分泌器官です。この甲状腺の働きが低下または過剰になると、全身の代謝バランスが乱れ、脱毛という形で髪にも影響が現れます。

特に女性に多い甲状腺機能低下症(橋本病など)では、びまん性の薄毛が起こりやすいことが知られています。ここでは甲状腺疾患と薄毛の関係について解説します。

甲状腺機能低下症( hypothyroidism )と薄毛

甲状腺ホルモンは細胞の代謝を活発にするホルモンです。これが不足する甲状腺機能低下症では、新陳代謝が全般に鈍くなります。

毛髪の成長も例外ではなく、甲状腺ホルモンが足りないと髪の成長サイクルが滞り、休止期の毛が増えて抜け毛が増加します。

橋本病(慢性甲状腺炎)などで徐々に甲状腺機能が低下すると、知らないうちに髪が全体的に薄く元気がなくなっていきます。

低下症の人の髪の特徴として、髪が乾燥し細くもろくなることが挙げられます。コシがなくパサつき、ブラッシングで切れやすくなることも多いです。

また体毛全体が薄くなる傾向があり、眉毛の外側1/3が薄くなる症状は低下症のサインとして有名です。寒がり、体重増加、むくみ、疲れやすさなどの症状も伴う場合、甲状腺機能低下が疑われます。

甲状腺機能亢進症( hyperthyroidism )と薄毛

一方、甲状腺ホルモンが過剰に出る甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)でも脱毛が起こることがあります。代謝が活発になりすぎることで毛周期が乱れ、やはり髪が抜けやすくなります。

亢進症では毛が柔らかく細くなり、地肌が透けて見えるようなびまん性の薄毛になることがあります。

亢進症の人の髪は、どちらかというとしっとり柔らかい質感になることが多いです。皮脂分泌が増えて頭皮が脂っぽくなることもあります。

症状としては暑がり、汗かき、動悸、体重減少、手の震えなどが典型で、これらが見られつつ髪が薄くなってきた場合は甲状腺機能亢進の可能性があります。

甲状腺異常で見られるその他の症状

甲状腺疾患は髪以外にも全身に様々な症状をもたらします。脱毛が甲状腺の問題によるものか見極めるために、以下のような症状がないかチェックしてみましょう。

| 分類 | 甲状腺機能低下症の主な症状 | 甲状腺機能亢進症の主な症状 |

|---|---|---|

| 全身の代謝 | 代謝低下により疲れやすい、寒がり、体重増加 | 代謝亢進により汗かき、暑がり、体重減少 |

| 心臓・循環器 | 脈拍が遅くなる、低血圧気味 | 脈拍が速く動悸がする、高血圧気味 |

| 精神・神経 | 無気力、抑うつ傾向、眠気が強い | 神経質、いらいら、不眠気味 |

| 皮膚・毛髪 | 皮膚乾燥・カサカサ、髪が乾燥し抜け毛が増える | 皮膚湿潤・汗多い、髪が柔らかく抜け毛が増える |

| その他 | 顔や手足のむくみ、便秘、声がかすれる | 手指の震え、頻脈、下痢ぎみ、眼球突出(バセドウ病の場合) |

この表にあるような症状が複数当てはまる場合、単なる栄養不足やAGAではなく甲状腺の異常かもしれません。特に「抜け毛+疲れやすい・寒がり(または暑がり)」といった組み合わせは甲状腺チェックのサインです。

薄毛改善には基礎疾患の治療が必要

甲状腺疾患が原因の薄毛の場合、根本的な解決には甲状腺機能を正常化する治療が不可欠です。

甲状腺機能低下症であれば、不足している甲状腺ホルモンを補充する内服薬(レボチロキシンナトリウムなど)を服用します。適切な量を毎日服用することで、徐々に全身の症状が改善し、抜け毛も減ってきます。

ただし髪の回復はゆっくりで、正常レベルにホルモンが戻ってから新しい健康な髪が生えてくるまで数ヶ月〜半年程度は見ておきましょう。

甲状腺機能亢進症では、過剰なホルモン分泌を抑える抗甲状腺薬(メチマゾール等)の内服や、場合によっては放射性ヨウ素療法、手術などで甲状腺の働きを抑制します。

こちらも治療開始から数ヶ月で脱毛が落ち着くのが一般的です。

もちろん、薄毛部分に対して育毛剤や発毛剤を使用することも補助的には構いませんが、甲状腺ホルモンの異常を正さない限り根本的な改善には至りません。

医師の診断・治療を優先し、その上で髪のケアを並行する形が望ましいです。

髪の毛は体調変化を映す鏡と言われます。甲状腺疾患による抜け毛も、体からの「ちょっと調子が悪いよ」というサインです。無視せずに適切な検査と治療を受けることで、健康とともに美しい髪も取り戻せるでしょう。

更年期による脱毛の原因

40代半ばから50代にかけて訪れる更年期。ほてりや発汗といった典型症状のほかに、「髪が細くなり抜け毛が増えた」と感じる女性も少なくありません。

更年期は女性ホルモンの分泌が減少する時期であり、それに伴って脱毛が起こりやすくなります。このセクションでは、更年期による薄毛の原因を紐解き、どのような変化が髪に起こるのかを説明します。

エストロゲン減少が毛髪に与える影響

更年期とは卵巣機能が衰え、女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌量が大きく減少する時期です。エストロゲンは髪の成長期を維持し、ハリ・ツヤを与える美のホルモンでもあります。

若い頃はエストロゲンが豊富なため、髪は太く長く成長します。しかし更年期でエストロゲンが減ると、ヘアサイクルが短縮してしまいます。成長期にとどまる毛が減り、休止期に移行する毛が増えるため、抜け毛が多くなります。

またエストロゲンは頭皮のコラーゲン生成や血行促進にも関与しています。そのため、減少すると頭皮の弾力が失われ、毛根への血流も低下します。

結果として、髪に十分な栄養が届かなくなり、毛が細く弱くなってしまいます。妊娠中に髪が抜けにくくなるのはエストロゲンのおかげでしたが、更年期はその真逆の現象が起きると考えると分かりやすいでしょう。

加齢と代謝変化による影響

更年期の脱毛はホルモンだけでなく加齢現象も深く関与します。40代以降になると、毛包自体の老化が進みます。細胞の増殖能力が低下し、新しい髪を作るスピードが遅くなります。

そのうえ、年齢とともに頭皮の皮脂分泌も減少し、乾燥しがちになります。頭皮が乾燥すると硬くなり血行不良を招き、ますます髪が育ちにくい環境になります。

さらに、更年期には自律神経の乱れから血流が悪くなったり、睡眠障害や食欲不振など生活リズムの乱れが生じやすいです。こうした要因も髪の成長を妨げる方向に働きます。

つまり更年期の女性は、ホルモンの低下 + 加齢変化 + 不調による生活の乱れという三重苦で髪が影響を受けやすい状況なのです。

更年期脱毛の症状と特徴

更年期による脱毛は、女性型脱毛症(FAGA)と重なる部分が多いです。実際、更年期以降にFAGAを発症する例が多いため、症状としては頭頂部を中心としたびまん性の薄毛が典型です。

具体的には以下のような変化がみられます。

- 髪全体のボリュームダウン(髪が細くハリがなくなる)。

- 分け目やつむじ周りの地肌が透けやすくなる。

- 抜け毛が増え、特にシャンプー時に抜ける量が多く感じる。

- 髪が乾燥しパサつく、またはごわついて艶が無くなる。

- 白髪が増える(メラニン色素細胞の老化によるもので、脱毛と並行して起こることが多い)。

更年期の脱毛はゆっくり進行するので、「気づいたら昔より髪が少なくなった」という感じで訪れることが多いです。個人差があり、中には更年期でも髪の量がほとんど変わらない人もいます。

一方で、もともと髪が細い人や、ストレスが多い環境にある人は更年期脱毛が顕著に出やすい傾向があります。

更年期の薄毛対策とケア

更年期による薄毛はホルモン変化が主な原因なので、それ自体を止めることは難しいですが、対策次第で髪の状態を改善・維持することは可能です。

- 頭皮の保湿とマッサージ: 更年期は頭皮が乾燥しやすいため、保湿効果のある育毛トニックやエッセンスで頭皮をケアしましょう。お風呂上がりに頭皮マッサージを行い、血行を促すことも効果的です。

- 規則正しい生活: ホルモンバランスを安定させるために、睡眠・食事・適度な運動など健康的な生活習慣を心がけます。特に睡眠は成長ホルモン分泌にも関わるので大切です。

- 栄養をしっかり摂る: 食欲減退などで食が細くならないよう注意しましょう。髪のためにはタンパク質、鉄、亜鉛、ビタミン類をしっかり摂取する必要があります。必要ならばマルチビタミン剤や鉄剤などを医師に相談して取り入れても良いでしょう。

- 発毛剤の活用: 女性用の発毛剤(ミノキシジル外用)は更年期の薄毛にも有効です。ドラッグストアで購入できるリアップリジェンヌなどを試してみるのも手です。ただし心臓に持病がある方は医師と相談してください。

- ホルモン補充療法(HRT)の検討: 更年期症状が重い場合、医師がエストロゲン補充療法を提案することがあります。HRTを行うと抜け毛が改善する例もありますが、副作用もあるので専門医とよく相談の上で選択しましょう。

- ヘアスタイルでカバー: 薄毛が進行してもヘアスタイルの工夫でボリュームアップは可能です。レイヤーを入れてふんわり見せる、分け目をジグザグにして地肌を隠す、ウィッグやトップピースを使うなど、美容の力も借りて前向きに対処しましょう。

更年期の脱毛は「老化現象の一つ」と割り切ることも必要ですが、適切なケアでかなり改善・遅延できるものです。何よりストレスを溜め込みすぎないことが重要です。

髪のことで悩みすぎるとそれ自体がストレスになり悪循環ですので、悩んだときは専門の皮膚科医や美容師に相談し、一人で抱え込まないようにしましょう。

更年期は過ぎてしまえば症状も落ち着く時期です。自分の体をいたわりながら、無理せずできる範囲で髪の健康をサポートしていきましょう。

よくある質問

- Q育毛剤と発毛剤、薄毛治療薬はどう違うのですか?

- A

一般に、育毛剤とは「今ある髪を健やかに保ち、抜け毛を予防する」目的の製品を指し、頭皮の血行促進や栄養補給によって発毛環境を整えるものです。

多くは医薬部外品や化粧品に分類され、ドラッグストアで手軽に購入できます。即効的な発毛効果はありませんが、継続使用で抜け毛の減少や髪質改善が期待できます。

発毛剤は「新たな髪を生やす効果」が認められた医薬品成分を含む製品です。日本で発毛効果が認められている有効成分はミノキシジルのみで、これを配合したものが発毛剤として販売されています。

男性用のリアップX5や、女性用のリアップリジェンヌ(ミノキシジル1%)が有名です。発毛剤は第1類医薬品に分類され、薬剤師のいる店舗やネットで購入できます。

育毛剤に比べて科学的根拠に基づく発毛効果が期待できますが、副作用(かゆみ・かぶれ等)や一時的な初期脱毛が起こることもあります。

薄毛治療薬は、医師の診断のもと処方される医療用医薬品を指します。女性の薄毛治療で用いられる代表的な処方薬には、パントガール(毛髪用ビタミン薬)、スピロノラクトン(抗アンドロゲン薬)、場合によっては低用量ピル(ホルモン補充目的)などがあります。

これらは個々の患者さんの状態に合わせて医師が処方するもので、市販はされていません。効果が高い反面、副作用管理や禁忌の確認が必要なため医療機関で用いられます。

簡単にまとめると、育毛剤=頭皮環境を整える(予防・保護)、発毛剤=有効成分で発毛を促す(市販薬でも効果認められる)、薄毛治療薬=医師処方の専門薬(内服・外用含む)です。薄毛の進行度や原因によって使い分けられます。

初期の軽い薄毛なら育毛剤で様子を見て、進行していれば発毛剤、さらに専門治療が必要と判断されたら薄毛治療薬を処方してもらう、といった段階的な対応が一般的です。

- Q薄毛治療の効果はどれくらいで実感できますか?

- A

使用する治療法や個人差によりますが、3〜6ヶ月は見ておく必要があります。髪のヘアサイクルは成長期・退行期・休止期を経て新しい毛が生えてくるまで時間がかかるため、薄毛治療の効果も短期間では現れません。

例えば、ミノキシジル配合の発毛剤を使った場合、平均して4ヶ月前後で「抜け毛が減ってきた」「産毛が生えてきた」と実感するケースが多いです。早い人では3ヶ月ほどで効果を感じますが、6ヶ月使ってようやく変化に気づく人もいます。

ミノキシジルでは初期に一時的な抜け毛増加(初期脱毛)が起こることがありますが、これは毛周期が切り替わり新しい毛が生える準備段階です。慌てず継続することが大切です。

クリニックで処方されるパントガール(女性用毛髪サプリ)でも、3ヶ月ほどで抜け毛減少の効果が出始め、6ヶ月以上で髪質の改善を実感する人が多いです。

抗アンドロゲン薬(スピロノラクトンなど)は作用メカニズム上もう少し早く効果が出ることもありますが、それでも数ヶ月単位です。

毛髪は1ヶ月に1cm程度しか伸びないため、目に見える変化には時間が必要です。1〜2ヶ月で効果がないと中断してしまうともったいない結果になります。

治療開始から最低でも半年、可能なら1年間は継続し、その上で改善が見られない場合に次の手段を検討する、というスパンで考えましょう。

- Q女性の薄毛治療に健康保険は使えますか?

- A

基本的に保険適用外(自費診療)となります。薄毛治療は美容・自由診療の扱いであり、健康保険は適用されません。男性のAGA治療と同様、女性のFAGAやびまん性脱毛症の治療薬(パントガールやスピロノラクトン、ミノキシジル外用など)は公的保険の対象外です。

保険が使えるのは、脱毛の原因が病気による場合です。例えば、甲状腺機能低下症や貧血症など、脱毛の背景に明らかな疾患がありその治療を行う場合、その疾患の治療には保険が適用されます(結果的に脱毛も治る)。

円形脱毛症も、自己免疫疾患として皮膚科での治療(ステロイド局所注射等)には保険が適用されます。しかし、一般的な女性の薄毛(FAGAやびまん性脱毛症)は「加齢や体質に伴う現象」とみなされるため、保険適用の治療法がありません。

そのため、クリニックで薄毛治療を受ける場合は治療費は全額自己負担となります。パントガールのような処方薬も自費で購入(1ヶ月数千円〜1万円程度)となりますし、メソセラピーや植毛となれば数万円〜数十万円の費用がかかります。

費用面が負担になる場合、市販の育毛剤や発毛剤を活用しつつセルフケアで対処する方も多いです。自分の予算や薄毛の深刻度に応じて、保険外治療を受けるかどうか判断すると良いでしょう。

- Q育毛シャンプーやサプリメントで薄毛は改善しますか?

- A

育毛シャンプーやサプリメントは補助的な効果は期待できますが、それ単独で劇的に薄毛が治ることは少ないです。育毛シャンプーは頭皮の環境を整える目的で開発されており、低刺激であったり血行促進成分が含まれていたりします。

フケや皮脂汚れをしっかり落として頭皮を清潔に保つことで、抜け毛を予防する助けになります。ただし、シャンプー自体に発毛させる薬理効果はありませんので、「シャンプーを変えたら毛が生えた」というよりは、「頭皮環境が改善され抜け毛が減り、結果として髪が増えたように感じる」というレベルです。

サプリメントについても、髪に良い栄養素(亜鉛、ビオチン、アミノ酸など)を補給することで毛髪の成長をサポートするものです。普段の食事が偏りがちな人には有用で、例えば亜鉛不足だった人がサプリで亜鉛を補った結果抜け毛が改善するケースもあります。

ただ、充分な栄養をとっている人に追加でサプリを入れても、それ以上の効果は出にくいです。また、育毛サプリはあくまで「食品」扱いであり、医薬品のように明確な発毛効果が保証されているわけではありません。

つまり、育毛シャンプーもサプリも髪にプラスの環境を与えるものではありますが、進行した薄毛を元に戻す力は限定的です。薄毛が気になり始めの予防段階で使うのには適しています。

既にかなり髪が薄くなってしまった場合は、これらと併用しつつ発毛剤や治療薬といった「攻め」の対策を講じる必要があるでしょう。

逆に言えば、育毛シャンプーやサプリメントは副作用がほとんどなく手軽に始められる利点があります。髪に良い生活習慣の一部として取り入れ、総合的なケアで薄毛改善を目指すのがおすすめです。