女性の薄毛は、男性とは異なる原因や症状の現れ方をします。分け目の地肌が透けて見える、おでこが広くなったように感じる、髪全体のボリュームが減ったなど、悩みは人それぞれです。

これらの症状は、ホルモンバランスの変化、生活習慣、ストレス、遺伝など、複数の要因が複雑に絡み合って生じることが少なくありません。

しかし、適切な知識を持ち、早期に対策を始めることで、進行を緩やかにしたり、改善を目指したりすることは十分に可能です。

この記事では、女性の薄毛に悩む方々に向けて、症状が現れやすい「分け目」「生え際」、そして髪全体が薄くなる「びまん性脱毛症」に焦点を当て、それぞれの原因と有効な治療法について詳しく解説します。

ご自身の症状と照らし合わせながら、治療への第一歩を踏み出すための参考にしてください。

分け目が薄くなった女性の薄毛治療

ふと鏡を見たとき、以前よりも分け目の地肌がくっきりと目立つように感じ、不安になる女性は少なくありません。

分け目の薄毛は、髪全体のボリュームダウンを印象づけるため、見た目の変化に気づきやすい症状の一つです。この部分が薄くなる背景には、長年のヘアスタイルや頭皮の状態、そして女性特有の身体の変化が関係しています。

原因を正しく理解し、適切な治療とセルフケアを組み合わせることが、健やかな髪を取り戻すための鍵となります。

なぜ分け目が目立つようになるのか

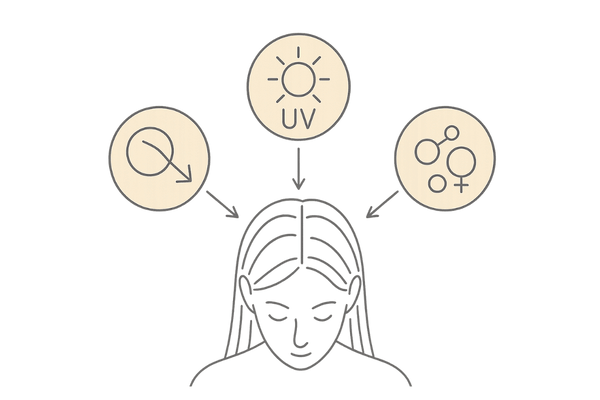

分け目の薄毛は、単一の原因ではなく、複数の要因が重なって進行することが一般的です。日常生活の中に潜む原因から、身体の内部の変化まで、その背景は多岐にわたります。

牽引性脱毛症の影響

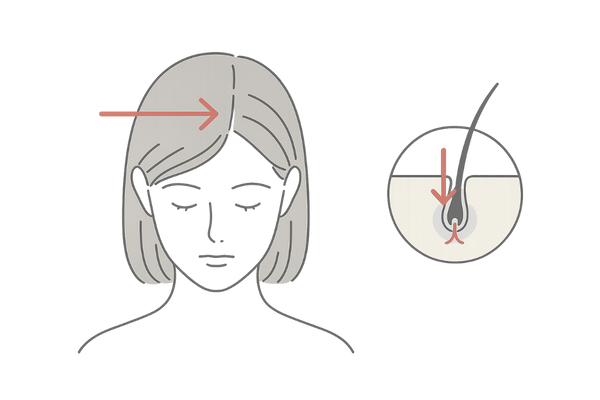

いつも同じ位置で髪を分けていたり、ポニーテールやアップスタイルなど、髪を強く引っ張るヘアスタイルを長期間続けていたりすると、毛根に持続的な負担がかかります。

この物理的なダメージが原因で起こる脱毛症を「牽引性脱毛症」と呼びます。

特に分け目は、髪の重みと重力によって常に下方向への力が加わるため、毛根が弱りやすく、髪が細くなったり抜けやすくなったりします。

最初は小さな変化でも、長年同じ習慣を続けることで、徐々に地肌が透けて見えるようになります。

頭皮環境の悪化と血行不良

髪が健康に育つためには、土壌である頭皮の状態が良好であることが重要です。

しかし、紫外線によるダメージ、洗浄力の強すぎるシャンプーによる乾燥、あるいは皮脂の過剰分泌による毛穴の詰まりなど、頭皮環境が悪化すると、毛根に十分な栄養が届きにくくなります。

特に分け目は、頭皮の中でも最も高い位置にあるため、紫外線の影響を直接受けやすい部位です。紫外線は頭皮を硬化させ、血行不良を引き起こす一因となります。

血行が悪くなると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛母細胞まで運ばれず、結果として髪が十分に育たなくなり、薄毛が進行します。

女性ホルモンの変動

女性の髪の健康は、女性ホルモンである「エストロゲン」と深く関わっています。エストロゲンには、髪の成長期を維持し、ハリやコシのある豊かな髪を育む働きがあります。

しかし、加齢、出産、ストレス、過度なダイエットなどによってエストロゲンの分泌量が減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

これにより、髪の成長サイクルが乱れ、成長期が短縮されてしまいます。髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまうため、一本一本の髪が細くなり、分け目部分の地肌が目立ちやすくなるのです。

分け目の薄毛に対する治療法

分け目の薄毛が気になり始めたら、専門のクリニックで相談し、適切な治療を受けることを検討しましょう。

クリニックでは、症状や原因に合わせて、内服薬、外用薬、注入治療などを組み合わせて治療計画を立てます。

内服薬による治療

身体の内側から薄毛の原因に働きかける治療法です。女性の薄毛治療で主に使用するのは、髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、ホルモンバランスを整える薬です。

例えば、パントテン酸カルシウムやケラチン、L-シスチンといった成分を含む栄養補助食品は、毛母細胞の働きを活性化させ、健康な髪の育成をサポートします。

また、FAGA(女性男性型脱毛症)が疑われる場合には、男性ホルモンの影響を抑制するスピロノラクトン錠などの薬を処方することもあります。

スピロノラクトンは利尿薬として知られていますが、男性ホルモンを抑制する作用があるため、女性の薄毛治療に応用されます。これらの内服薬は、医師の診断のもとで正しく服用することが重要です。

分け目の薄毛対策で用いられる主な成分

| 成分名 | 主な働き | 使用方法 |

|---|---|---|

| ミノキシジル | 頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる | 外用薬 |

| スピロノラクトン | 男性ホルモンの作用を抑制し、ヘアサイクルの乱れを整える | 内服薬 |

| パントガール(複合成分) | 髪の成長に必要なアミノ酸、ビタミンB群などを補給する | 内服薬 |

外用薬による治療

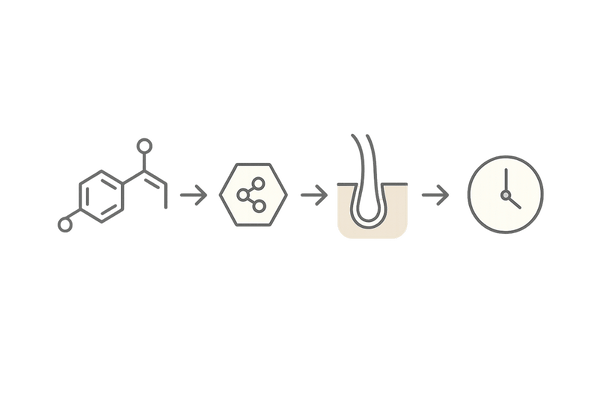

頭皮に直接塗布することで効果を発揮する治療法です。代表的な成分として「ミノキシジル」があります。

ミノキシジルは、もともと血圧を下げる薬として開発されましたが、その副作用として多毛が見られたことから、発毛剤として応用されるようになりました。

頭皮の血管を拡張して血流を改善し、毛母細胞に直接働きかけて活性化させることで、発毛を促し、髪の成長を助けます。女性の場合、男性よりも低濃度のミノキシジル外用薬を使用することが一般的です。

効果を実感するまでには数ヶ月間の継続的な使用が必要であり、根気強くケアを続けることが大切です。

注入治療の選択肢

より積極的に発毛を促したい場合、注入治療という選択肢もあります。

これは、髪の成長に有効な成分(成長因子、ビタミン、ミノキシジルなど)を、注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する方法です。

代表的なものに「メソセラピー」があります。内服薬や外用薬と比べて、有効成分を毛根の近くに直接届けられるため、より高い効果を期待できます。

ただし、他の治療法に比べて費用が高くなる傾向があり、定期的な施術が必要です。医師と相談し、メリットとデメリットを理解した上で検討しましょう。

自宅でできる分け目ケア

クリニックでの治療と並行して、日々のセルフケアを見直すことも、分け目の薄毛改善には欠かせません。

頭皮マッサージの方法

硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するために、頭皮マッサージを習慣にしましょう。シャンプーの際や、リラックスタイムなどに、指の腹を使って優しく行います。

側頭部や後頭部から頭頂部に向かって、頭皮をゆっくりと動かすようにマッサージするのがポイントです。爪を立てて頭皮を傷つけないように注意し、心地よいと感じる程度の力加減で行いましょう。

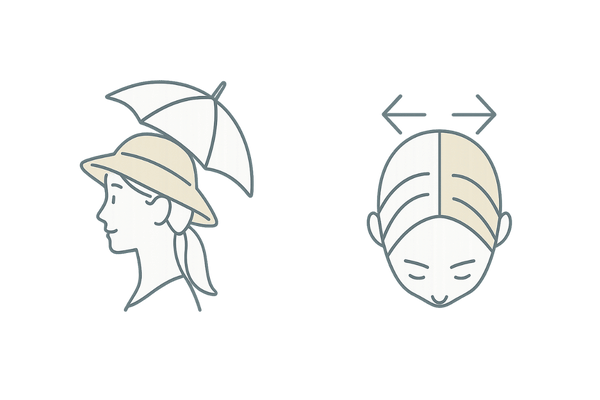

分け目を変える習慣づけ

牽引性脱毛症を防ぐためには、定期的に髪の分け目を変えることが有効です。毎日同じ場所で分けていると、その部分の毛根に負担が集中してしまいます。

数週間から1ヶ月に一度は分け目の位置を左右に変えたり、センターパートからサイドパートにしたりと、意識的に変化をつけてみましょう。

また、休日には髪を結ばずに下ろして過ごすなど、頭皮を休ませる日を作ることも大切です。

おでこの生え際が薄くなった女性の薄毛治療

おでこの生え際が後退してきた、M字部分が薄くなったと感じる症状は、かつては男性特有の悩みと考えられていました。しかし、近年では女性の中にも同様の悩みを抱える方が増えています。

生え際のラインは顔の印象を大きく左右するため、少しの変化でも気になりやすい部分です。

この症状の背景には、女性版の男性型脱毛症であるFAGA(女性男性型脱毛症)や、日々の生活習慣が大きく関わっている可能性があります。

原因を特定し、適切な治療を早期に開始することが進行を食い止める鍵です。

生え際が後退する主な原因

女性の生え際が薄くなる原因は一つではありません。ホルモンの影響から生活習慣まで、さまざまな要因が考えられます。

FAGA(女性男性型脱毛症)の可能性

FAGAは、女性男性型脱毛症とも呼ばれ、女性ホルモンの減少によって男性ホルモンの影響が優位になることで発症します。

男性ホルモンの一種であるテストステロンが、特定の酵素と結びついてジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。

このDHTが毛乳頭細胞の受容体と結合すると、髪の成長を阻害する信号が送られ、ヘアサイクルが乱れてしまいます。その結果、髪の成長期が短くなり、髪が細く、短いうちに抜け落ちてしまう「軟毛化」が起こります。

男性の場合は生え際の後退や頭頂部の薄毛が顕著ですが、女性の場合は、分け目を中心に全体的に薄くなる「びまん性」の症状に加え、生え際のラインが薄くなるケースも見られます。

生活習慣の乱れによる影響

髪の健康は、全身の健康状態を映す鏡とも言えます。特に、食生活の乱れは髪に直接的な影響を与えます。

髪の主成分であるケラチン(タンパク質)や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると、健康な髪を作ることができません。また、睡眠不足も大きな問題です。

髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されるため、睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、髪の成長が妨げられます。

不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、頭皮の血行不良を招く原因にもなります。

ストレスと髪の毛の関係

過度なストレスは、心身にさまざまな不調をもたらしますが、髪も例外ではありません。強いストレスを感じると、自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮します。

これにより、頭皮の血行が悪化し、毛根への栄養供給が滞ってしまいます。また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こすこともあります。

ストレスによってホルモン分泌の司令塔である脳の視床下部や下垂体の働きが乱れると、女性ホルモンの分泌が減少し、薄毛につながる可能性があります。

生え際の薄毛に有効な治療アプローチ

生え際の薄毛は、セルフケアだけで改善するのは難しい場合が多いため、専門のクリニックでの治療が推奨されます。

医師の診断に基づき、薬物治療を中心に、必要に応じて他の治療法を組み合わせて進めます。

専門クリニックでの薬物治療

FAGAが原因である場合、薬物治療が中心となります。内服薬としては、男性ホルモンの影響を抑える「スピロノラクトン錠」などが用いられます。

これは、DHTが毛乳頭細胞の受容体と結合するのを阻害し、ヘアサイクルの乱れを正常に戻す働きをします。外用薬としては、分け目の治療と同様に「ミノキシジル」が有効です。

生え際の気になる部分に直接塗布することで、血行を促進し、発毛を促します。これらの薬は、医師の指導のもとで継続的に使用することで、効果を発揮します。

治療法の比較

| 治療法 | 期待できる効果 | 費用の目安(月額) |

|---|---|---|

| 内服薬(スピロノラクトン等) | ホルモンバランスを整え、抜け毛を抑制する | 5,000円~15,000円 |

| 外用薬(ミノキシジル) | 頭皮の血行を促進し、発毛を促す | 7,000円~15,000円 |

| 注入治療(メソセラピー) | 有効成分を直接届け、発毛効果を高める | 30,000円~80,000円 |

メソセラピーなどの補助的治療

薬物治療の効果をさらに高めるために、メソセラピーなどの注入治療を併用することがあります。

生え際は特に皮膚が薄く、薬剤の浸透が難しい場合があるため、成長因子などを直接頭皮に注入する方法は有効なアプローチです。

薬物治療と組み合わせることで、より早く、より高い発毛効果を実感できる可能性があります。ただし、治療には痛みを伴う場合があることや、費用面も考慮して、医師と十分に相談して決定することが大切です。

日常生活で見直すべきポイント

治療効果を最大限に引き出すためには、生活習慣の改善が欠かせません。髪に良い生活を心がけましょう。

食生活の改善

バランスの取れた食事は、健康な髪の土台を作ります。

髪の主成分であるタンパク質(肉、魚、大豆製品など)、タンパク質の合成を助ける亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類など)、頭皮の血行を良くするビタミンE(アボカド、アーモンドなど)、頭皮環境を整えるビタミンB群(豚肉、玄米など)を積極的に摂取しましょう。

特に、女性は鉄分が不足しがちなので、レバーやほうれん草などから意識して補給することも重要です。

質の良い睡眠の確保

髪の成長と修復に重要な成長ホルモンは、入眠後の深い眠りの間に最も多く分泌されます。毎日6〜8時間程度の睡眠時間を確保するとともに、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを避け、リラックスできる環境を整えることが、質の良い睡眠につながります。

女性のびまん性脱毛症(全体的に薄くなる)の薄毛治療

特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる症状を「びまん性脱毛症」と呼びます。

分け目や生え際の変化と比べて、初期段階では気づきにくいものの、「髪のボリュームが減った」「髪のコシがなくなり、スタイリングが決まらなくなった」「地肌が全体的に透けて見える」といった感覚から自覚することが多いのが特徴です。

女性の薄毛で最も一般的なタイプであり、その原因は多岐にわたるため、複合的なアプローチによる治療が必要です。

びまん性脱毛症とは

びまん性脱毛症は、その名の通り「びまん性(広範囲に広がる)」に症状が現れます。進行しても完全に髪がなくなることは稀ですが、全体的に毛量が減少するため、見た目の印象に大きく影響します。

症状の特徴と進行パターン

初期症状としては、抜け毛の増加や、髪が細く柔らかくなる「軟毛化」が見られます。進行すると、髪のハリやコシが失われ、頭頂部や分け目を中心に地肌が透けて見えるようになります。

男性のAGA(男性型脱毛症)のように特定の部位から脱毛が進行するのではなく、頭部全体の密度が低下していくのが特徴です。

進行のスピードは個人差が大きく、数ヶ月で急激に進行する場合もあれば、数年かけてゆっくりと進行する場合もあります。

他の脱毛症との違い

円形脱毛症のように境界がはっきりした脱毛斑ができるわけではなく、また牽引性脱毛症のように特定の部位に限定されるわけでもありません。

FAGAもびまん性の脱毛を引き起こす一因ですが、びまん性脱毛症はホルモンの影響だけでなく、加齢、栄養不足、ストレス、病気など、より幅広い原因によって引き起こされる脱毛症の総称として用いられます。

びまん性脱毛症の多様な原因

びまん性脱毛症は、複数の要因が絡み合って発症することがほとんどです。考えられる主な原因を理解し、自身の生活と照らし合わせてみましょう。

加齢による変化

年齢を重ねるとともに、身体にはさまざまな変化が現れます。髪も例外ではなく、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少することで、ヘアサイクルが乱れやすくなります。

また、細胞の働き自体も徐々に低下するため、毛母細胞の分裂が不活発になり、髪を生成する力が弱まります。これにより、髪が細くなったり、成長期が短くなったりして、全体的なボリュームダウンにつながります。

栄養不足(特に鉄分や亜鉛)

髪は、私たちが食事から摂取した栄養素を元に作られます。過度なダイエットや偏った食生活によって、髪の成長に必要な栄養素が不足すると、びまん性脱毛症の直接的な原因となります。

特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成をサポートする亜鉛、そして全身に酸素を運ぶ役割を持つ鉄分は重要です。

女性は月経や妊娠・出産により鉄分が不足しやすく、貧血(鉄欠乏性貧血)になると頭皮への酸素供給が減少し、毛母細胞がエネルギー不足に陥り、薄毛を引き起こすことがあります。

過度なダイエットの影響

急激な体重減少を伴うダイエットは、身体を飢餓状態にします。生命維持に直接関係のない髪の毛への栄養供給は後回しにされるため、髪はやせ細り、抜けやすくなります。

食事量を極端に減らすだけでなく、特定の食品しか食べないといった偏ったダイエットも、栄養バランスを崩し、薄毛のリスクを高めます。

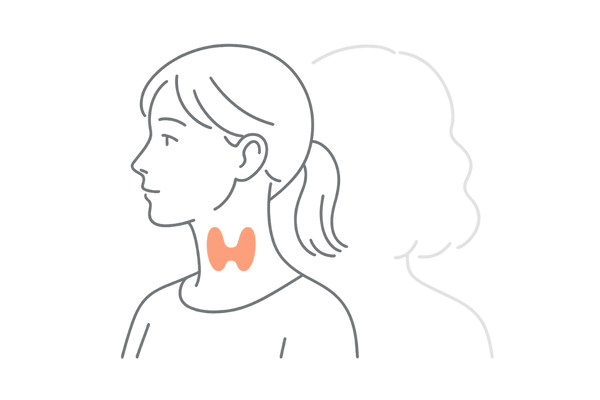

甲状腺機能の異常など病気の可能性

びまん性の脱毛は、何らかの病気のサインである可能性も考えられます。特に、甲状腺ホルモンの異常は髪に影響を与えやすいことで知られています。

甲状腺機能低下症では、全身の代謝が低下し、髪の成長が遅れて脱毛が起こります。

逆に、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)でも、新陳代謝が活発になりすぎることでヘアサイクルが乱れ、脱毛を引き起こすことがあります。

その他、膠原病や婦人科系の疾患、薬の副作用などが原因となる場合もあるため、急激な脱毛が見られる場合は、まず内科や皮膚科などを受診することも大切です。

びまん性脱毛症の治療戦略

原因が多岐にわたるびまん性脱毛症の治療では、抜け毛を止め、発毛を促すための直接的な治療と、原因となっている生活習慣や体質を改善するための間接的なアプローチを組み合わせることが重要です。

びまん性脱毛症の主な治療薬

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 注意点 |

|---|---|---|

| パントガール | 毛髪の成長に必要な栄養素を補給し、毛母細胞を活性化させる | 効果実感まで3~6ヶ月の継続服用が必要 |

| ミノキシジル外用薬 | 頭皮の血流を改善し、発毛を促進する | 初期脱毛が起こることがある |

| ミノキシジルタブレット | 全身の血流を改善し、高い発毛効果を期待できる | 医師の厳密な管理下での処方が必要 |

内服薬と外用薬の併用

治療の基本は、内服薬と外用薬の併用です。内服薬としては、女性のびまん性脱毛症のために開発された「パントガール」などが代表的です。

髪の成長に不可欠なアミノ酸(ケラチン)、ビタミンB群などを独自に配合しており、毛根に直接栄養を届けることで、内側から髪を強くし、抜け毛を減らす効果が期待できます。

これと並行して、外用薬の「ミノキシジル」を頭皮全体に塗布し、血行を促進して毛母細胞に直接働きかけます。内外からのアプローチにより、相乗効果を期待できます。

さらに、より強力な発毛効果を求める場合には、「ミノキシジルタブレット」という内服薬を選択することもあります。

血管を拡張して全身の血流を促進するため、外用薬よりも高い発毛効果が期待できますが、その分、動悸やむくみといった全身性の副作用のリスクも伴います。

そのため、ミノキシジルタブレットの使用は、医師による慎重な判断と厳密な管理のもとで行う必要があります。

サプリメントによる栄養補給

血液検査などで特定の栄養素の不足が明らかな場合には、それを補うためのサプリメントの摂取も有効です。

特に、鉄分や亜鉛、ビタミンDなどは、食事だけで十分に摂取するのが難しい場合もあるため、医師の指導のもとでサプリメントを活用し、栄養状態の改善を図ります。

頭皮環境を整える重要性

薬物治療の効果を最大限に引き出すためには、頭皮環境を整えることが欠かせません。アミノ酸系の優しい洗浄成分のシャンプーを選び、頭皮の乾燥や炎症を防ぎましょう。

また、定期的にクリニックで頭皮の状態をチェックし、必要に応じてピーリングや保湿ケアなどの頭皮ケアを受けることも、健康な髪を育む上で助けとなります。

びまん性脱毛症と向き合うために

びまん性脱毛症は、すぐに結果が出るものではなく、根気強い治療が必要です。精神的な負担を軽減し、前向きに治療を続けるための心構えも大切です。

精神的な負担を軽減する方法

薄毛の悩みは非常にデリケートであり、一人で抱え込んでしまうと大きなストレスになります。

信頼できる家族や友人に相談する、あるいは専門のクリニックでカウンセラーに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。

また、治療中はウィッグやヘアアレンジなどを活用して、おしゃれを楽しみながら過ごすことも、精神的な負担を減らす一つの方法です。

治療期間の目安と心構え

びまん性脱毛症の治療は、効果を実感するまでに少なくとも6ヶ月程度かかると考えておきましょう。ヘアサイクルには時間がかかるため、焦らず、じっくりと取り組む姿勢が重要です。

治療効果には個人差があることを理解し、日々の小さな変化に一喜一憂しすぎず、医師と相談しながら長期的な視点で治療を継続していくことが、改善への最も確実な道です。

よくある質問

- Q治療はどのくらいの期間で効果を実感できますか?

- A

治療効果には個人差がありますが、多くの場合、治療開始から3ヶ月から6ヶ月ほどで抜け毛の減少や産毛の発生といった初期の変化を感じ始めます。

髪のボリュームアップなど、見た目にはっきりとした変化を実感するまでには、半年から1年程度の期間を見込むのが一般的です。

ヘアサイクルを正常に戻し、髪が成長するには時間が必要なため、焦らずに治療を継続することが大切です。

- Q治療の副作用はありますか?

- A

どのような薬にも副作用の可能性はあります。例えば、ミノキシジル外用薬では、使用開始初期に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」や、頭皮のかゆみ、かぶれなどが報告されています。

内服薬では、種類によってむくみや動悸、肝機能への影響などが考えられます。ただし、いずれも頻度は高くなく、医師が患者さまの状態を注意深く観察しながら治療を進めます。

気になる症状が現れた場合は、すぐに医師に相談してください。

- Q治療を途中でやめるとどうなりますか?

- A

薄毛治療は、その効果を維持するために継続することが基本です。

特にFAGAなどが原因の場合、治療を自己判断で中断してしまうと、薬によって抑制されていた脱毛の働きが再び活発になり、治療前の状態に戻ってしまう可能性があります。

治療によって髪の状態が改善した後も、医師と相談しながら、薬の量を調整したり、維持療法に移行したりするなど、継続的なケアが必要です。

- Q保険は適用されますか?

- A

女性の薄毛(FAGAやびまん性脱毛症など)の治療は、生命に直接関わる病気とは見なされないため、基本的には健康保険が適用されない自由診療となります。

ただし、甲状腺疾患など、他の病気が原因で脱毛が起きている場合は、その原因疾患の治療に対しては保険が適用されます。

治療を始める前に、費用についてクリニックに詳しく確認することが重要です。

- Q市販の育毛剤とクリニックの治療薬の違いは何ですか?

- A

市販の育毛剤の多くは「医薬部外品」に分類され、その目的は「抜け毛の予防」や「育毛(今ある髪を健康に保つこと)」です。主に頭皮環境を整える成分が含まれています。

一方、クリニックで処方される治療薬は「医薬品」であり、「発毛(新しい髪を生やすこと)」を目的としたミノキシジルなどの有効成分が、効果を認められた濃度で配合されています。

より積極的な改善を求める場合は、医師の診断のもとで処方される医薬品の使用が推奨されます。

以上