「最近、髪の分け目が目立つようになった」「全体的に髪のボリュームが減ってきた気がする」など、女性の薄毛の悩みは非常にデリケートです。

特に、髪が全体的に薄くなる「びまん性脱毛症」は、多くの女性が直面する可能性のある症状です。しかし、その原因は一つではなく、適切な対処法も人それぞれ異なります。

この記事では、びまん性脱毛症の基本的な知識から、ご自身でできるセルフチェック、医療機関での検査や治療法、さらには日々の生活で取り入れられるケアまで、幅広く解説します。

- 受診の目安 – 全体が薄く見えるときのセルフチェックと相談のタイミング

- 病態の理解 – びまん性脱毛症の特徴と進行の仕組み

- 鑑別の要点 – 休止期脱毛薬剤性甲状腺疾患栄養欠乏の切り分け

- 評価と検査 – 問診視診ダーモスコピー血液検査で分かること

- 遺伝子検査の重要性 – 体質や薬剤反応性を把握し治療選択の材料に

- 治療方針の設計 – 目標設定と外用内服施術ホームケアの組み合わせ

- 薬物療法 – 外用ミノキシジル内服治療の適応と注意点

- 施術と支持療法 – 注入療法低出力光栄養療法の位置づけ

- 生活ケアとヘアマネジメント – 食事睡眠ストレス紫外線牽引への対策

- 遺伝子検査付き育毛剤の紹介 – 構成対象者使用時の留意点

- よくある質問

受診の目安 – 全体が薄く見えるときのセルフチェックと相談のタイミング

髪の変化はゆっくりと進むことが多く、どのタイミングで専門家へ相談すべきか迷う方も少なくありません。まずはご自身の髪と頭皮の状態を客観的に把握することが大切です。

ここでは、自宅で簡単にできるセルフチェックの方法と、医療機関を受診する目安について説明します。

ご自身で確認できる変化のサイン

日常生活の中で、以前との違いを感じる点がないか確認してみましょう。以下の項目は、脱毛症の初期サインである可能性があります。

一つだけでなく、複数の項目に当てはまる場合は注意が必要です。

髪と頭皮のセルフチェックリスト

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 抜け毛の本数 | 朝起きた時の枕元や、シャンプー時の排水溝の抜け毛が明らかに増えていないか。1日の抜け毛が100本を超えると注意信号です。 |

| 髪の分け目 | 鏡で見たときに、分け目の地肌が以前よりも目立っていないか。幅が広がって見えないか確認します。 |

| 髪のボリューム | 髪全体のボリューム感がなくなり、ヘアスタイルが決まりにくくなっていないか。髪を束ねたときの毛束が細くなっていないか。 |

| 髪の質 | 髪の毛一本一本が細く、弱々しくなっていないか。ハリやコシが失われていないか。 |

| 頭皮の状態 | 頭皮が透けて見える範囲が広がっていないか。特に頭頂部やつむじ周りを確認します。 |

専門医への相談を検討すべき時

セルフチェックで気になる点があったり、抜け毛の増加が続いたりするなど、ご自身で不安を感じた時が相談のタイミングです。

特に、急激に抜け毛が増えた場合や、頭皮にかゆみや赤み、痛みなどを伴う場合は、早めに皮膚科や女性の薄毛治療を専門とするクリニックを受診することをお勧めします。

専門医は、髪や頭皮の状態を詳しく診察し、原因を特定するための助言をしてくれます。早期の相談が、より良い結果につながることも少なくありません。

病態の理解 – びまん性脱毛症の特徴と進行の仕組み

薄毛の悩みに正しく対処するためには、まず「びまん性脱毛症」がどのような状態なのかを理解することが重要です。

ここでは、その特徴と、なぜ髪が薄くなってしまうのか、その背景にある髪の成長サイクルとの関係について解説します。

びまん性脱毛症とは

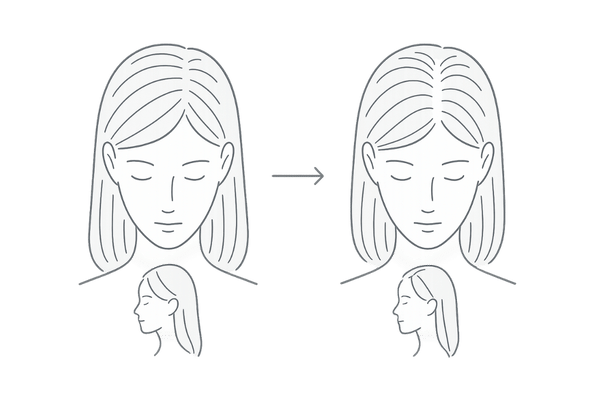

びまん性脱毛症は、特定の部位だけが抜けるのではなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなるのが特徴です。そのため、初期段階では変化に気づきにくいこともあります。

男性のAGA(男性型脱毛症)のように生え際が後退したり、頭頂部だけが薄くなったりするのとは異なり、髪の密度が全体的に低下し、分け目が目立ったり、地肌が透けて見えやすくなったりします。

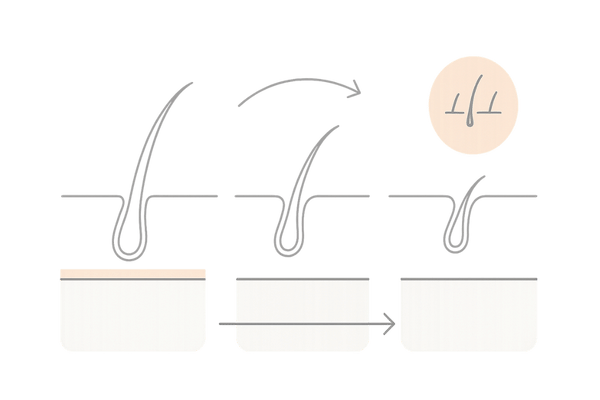

ヘアサイクルの乱れが引き起こす薄毛

私たちの髪の毛は、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。健康な髪の多くは成長期(2〜6年)にあり、太く長く成長します。

しかし、何らかの原因でこのヘアサイクルが乱れると、髪の成長に影響が出ます。

びまん性脱毛症では、髪の成長期が短縮され、十分に成長しきらないまま退行期・休止期へと移行してしまう髪が増加します。

その結果、細く短い髪の割合が増え、全体としてボリュームダウンにつながるのです。また、休止期にとどまる毛包が増えることで、抜け毛が増加することもあります。

びまん性脱毛症の主な要因

- 加齢による女性ホルモンの変化

- 精神的なストレス

- 過度なダイエットや偏った食事による栄養不足

- 睡眠不足や不規則な生活習慣

- 甲状腺疾患などの内科的疾患

- 特定の薬剤の副作用

鑑別の要点 – 休止期脱毛薬剤性甲状腺疾患栄養欠乏の切り分け

女性の薄毛はすべてが同じ原因で起こるわけではありません。びまん性脱毛症と似た症状を示す他の脱毛症も存在するため、適切な治療を行うには、原因を正確に見極めることが大切です。

ここでは、見分けるべき代表的な脱毛症について解説します。

休止期脱毛症との違い

休止期脱毛症は、出産後や高熱、大きな手術、過度なストレスなどをきっかけに、多くの髪が一斉に休止期に入り、数ヶ月後に大量に抜けてしまう状態です。

原因がはっきりしていることが多く、その原因が取り除かれれば、半年から1年ほどで自然に回復することがほとんどです。

一方、びまん性脱毛症は、原因が複合的で、ゆっくりと進行することが多い点で異なります。

薬剤が原因となる脱毛

特定の薬剤の副作用として脱毛が起こることがあります。抗がん剤が有名ですが、それ以外にも血圧の薬、抗うつ薬、抗てんかん薬など、さまざまな薬剤が原因となり得ます。

薬剤の服用を開始してから数週間〜数ヶ月で脱毛が始まることが多く、原因となる薬剤を中止または変更することで改善が期待できます。

治療中の病気がある場合は、自己判断で服薬を中止せず、必ず主治医に相談することが重要です。

全身の病気が隠れている可能性

甲状腺機能の異常(亢進症や低下症)や、膠原病などの自己免疫疾患、鉄欠乏性貧血なども、薄毛の原因となることがあります。

これらの場合、脱毛だけでなく、倦怠感や体重の変化、皮膚の乾燥など、全身に他の症状を伴うことが少なくありません。原因疾患の治療を行うことで、脱毛症状の改善が期待できます。

脱毛症の種類と特徴の比較

| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| びまん性脱毛症 | 加齢、ホルモンバランス、ストレス、生活習慣など複合的 | 頭部全体の髪がゆっくりと均一に薄くなる |

| 休止期脱毛症 | 出産、高熱、手術、精神的ストレスなど | 原因発生から2〜3ヶ月後に急激な抜け毛が起こる |

| 薬剤性脱毛症 | 特定の薬剤の副作用 | 原因薬剤の服用開始後に脱毛が始まる |

評価と検査 – 問診視診ダーモスコピー血液検査で分かること

薄毛の原因を正確に特定するために、医療機関ではいくつかの検査を行います。これらの検査を通じて、髪や頭皮の状態だけでなく、全身の健康状態も評価し、一人ひとりに合った治療方針を立てていきます。

ここでは、主な評価方法と検査内容について説明します。

問診で生活背景を探る

医師はまず、詳しい問診を行います。いつから薄毛が気になり始めたか、抜け毛の量、生活習慣(食事、睡眠、ストレス)、既往歴、服用中の薬、出産経験の有無など、多岐にわたる質問をします。

これらの情報は、薄毛の原因を探る上で非常に重要な手がかりとなります。些細なことと思っても、正確に伝えることが大切です。

視診とダーモスコピーによる頭皮観察

次に、医師が直接頭皮や髪の状態を観察します。脱毛の範囲や程度、頭皮の色や炎症の有無、毛髪の太さなどを目で見て確認します。

さらに、「ダーモスコピー」という特殊な拡大鏡を用いて、毛穴の状態や毛髪の密度、髪の太さのばらつきなどを詳細に観察します。

これにより、肉眼では分かりにくい頭皮の微細な変化を捉えることができます。

主な検査と評価内容

| 検査・評価方法 | 主な目的 | 分かることの例 |

|---|---|---|

| 問診 | 生活習慣や病歴など、脱毛の背景にある要因を探る | ストレスの有無、栄養状態の偏り、遺伝的背景など |

| 視診 | 脱毛のパターンや頭皮の炎症などを肉眼で確認する | 脱毛範囲の特定、皮膚疾患の有無 |

| ダーモスコピー | 毛穴や毛髪の状態を拡大して詳細に観察する | 毛髪の密度の低下、細い毛の割合、毛穴の詰まりなど |

血液検査で全身の状態をチェック

薄毛の原因が体の内側にある可能性を調べるために、血液検査を行うことがあります。

この検査では、貧血の指標となる鉄やフェリチン、甲状腺ホルモンの値、亜鉛などのミネラルの量、また、男性ホルモンや女性ホルモンの値などを測定します。

これらの結果から、栄養不足や内分泌系の異常など、全身的な問題が隠れていないかを確認します。

遺伝子検査の重要性 – 体質や薬剤反応性を把握し治療選択の材料に

近年、医療の分野では個人の遺伝情報を活用する動きが広がっており、薄毛治療も例外ではありません。

遺伝子検査を行うことで、ご自身の体質をより深く理解し、治療法を選択する上での有力な情報を得ることができます。

遺伝子が薄毛に与える影響

薄毛のなりやすさには、遺伝的な要因が関わっていることが知られています。例えば、男性ホルモンに対する感受性の高さや、毛髪の成長に関わる遺伝子の働き方には個人差があります。

遺伝子検査では、これらの薄毛に関連する遺伝子の特徴を調べることで、ご自身がどのような遺伝的背景を持っているのかを把握することができます。

治療薬への反応性を予測する

薄毛治療に用いられる薬剤の効果の現れ方にも、遺伝的な体質が影響することがあります。

例えば、ミノキシジルという代表的な外用薬は、頭皮で代謝されて活性化することで効果を発揮しますが、その代謝に関わる酵素の活性度は遺伝子によって左右されます。

遺伝子検査によって、特定の薬剤がご自身に効きやすい体質かどうかを、治療開始前に予測できる可能性があります。これにより、より効率的な治療法の選択につながります。

個性に合わせたケアプランの立案

遺伝子検査は、治療薬の選択だけでなく、日々のヘアケアや生活習慣の改善点を考える上でも役立ちます。

例えば、特定の栄養素が不足しやすい体質や、ストレスの影響を受けやすい体質などが分ければ、食事やサプリメント、ストレス管理の方法をより個別化して計画することができます。

遺伝子検査は、画一的なケアではなく、ご自身の体質に根ざした、よりパーソナルなアプローチを可能にするための一つのツールと言えます。

治療方針の設計 – 目標設定と外用内服施術ホームケアの組み合わせ

びまん性脱毛症の治療は、一つの方法だけで完結することは少なく、様々なアプローチを組み合わせることが一般的です。

医師と相談しながら、現実的な目標を設定し、ご自身のライフスタイルや希望に合った治療計画を立てることが、継続の鍵となります。

治療のゴールを明確にする

まず大切なのは、「どのような状態を目指すのか」という治療のゴールを医師と共有することです。

「抜け毛を減らしたい」「髪にハリやコシを取り戻したい」「分け目が目立たないようにしたい」など、具体的な目標を設定します。

期待できる効果と、治療にかかる期間や費用について十分に理解し、納得した上で治療を開始することが重要です。

治療法の組み合わせ

治療は、大きく分けて「外用薬」「内服薬」「施術」「ホームケア」の4つの柱で構成されます。

これらの治療法は、それぞれ異なる角度から薄毛にアプローチするため、複数を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

個々の症状や原因、体質に応じて、最適な組み合わせを設計します。

治療アプローチの組み合わせ例

| 治療の柱 | 具体的な内容 | 期待される役割 |

|---|---|---|

| 外用薬 | ミノキシジル配合の発毛剤など | 頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる |

| 内服薬 | スピロノラクトン、サプリメントなど | ホルモンバランスを整え、髪に必要な栄養素を補給する |

| 施術 | 注入療法、低出力光治療など | 頭皮環境を直接改善し、発毛をサポートする |

| ホームケア | 生活習慣の改善、適切なヘアケアなど | 治療効果を高め、健康な髪を育む土台を作る |

長期的な視点での治療計画

髪の毛にはヘアサイクルがあるため、治療効果を実感するまでには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。すぐに結果が出ないからといって諦めず、根気強く治療を続けることが大切です。

治療計画は、定期的な診察を通じて、その時々の状態に合わせて見直していきます。医師との信頼関係を築き、二人三脚で治療を進めていくという意識を持つことが、目標達成への近道です。

薬物療法 – 外用ミノキシジル内服治療の適応と注意点

薬物療法は、女性のびまん性脱毛症治療において中心的な役割を果たします。主に、頭皮に直接塗布する外用薬と、体の中から作用する内服薬が用いられます。

ここでは、代表的な薬物療法の種類と、使用する上での注意点について詳しく解説します。

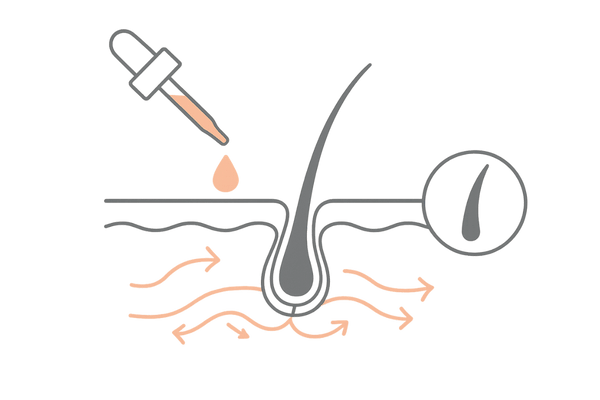

ミノキシジル外用薬の役割

ミノキシジルは、日本皮膚科学会のガイドラインでも女性の薄毛治療に推奨されている成分です。

もともとは高血圧の治療薬として開発されましたが、副作用として多毛が見られたことから、発毛剤として応用されるようになりました。

ミノキシジルには、頭皮の血管を拡張して血流を改善する作用と、毛母細胞に直接働きかけて、ヘアサイクルの成長期を延長させる作用があります。

これにより、細くなった髪を太く育て、発毛を促進します。女性向けには、濃度の低い製品が推奨されています。

ミノキシジル外用薬使用時のポイント

- 毎日継続して使用することが重要

- 効果を実感するまでには数ヶ月かかる

- 初期脱毛(使用開始後に一時的に抜け毛が増える現象)が起こることがある

内服薬によるアプローチ

びまん性脱毛症の原因に応じて、複数の内服薬が治療の選択肢となります。

代表的なものの一つが「スピロノラクトン」です。これは元々利尿薬ですが、男性ホルモン(アンドロゲン)の働きを抑制する作用があり、ホルモンバランスの乱れが関与する薄毛に有効な場合があります。

また、髪の成長に必要な栄養素を補給する目的で、医療用サプリメントが用いられることもあります。

その代表例が「パントガール」で、髪の主成分であるケラチンを構成するアミノ酸やビタミンB群などがバランス良く配合されており、毛髪の成長を内側からサポートします。

さらに、より積極的な治療として「ミノキシジルタブレット」が選択されることもあります。これは外用薬のミノキシジルを経口で摂取するもので、血中から毛根に作用するため高い発毛効果が期待できます。

しかし、全身の血圧低下やむくみ、多毛症などの副作用のリスクも伴うため、医師による慎重な判断と厳密な管理のもとで使用することが不可欠です。

薬物療法の注意点

薬物療法を行う際は、医師の指示に従って正しく使用することが何よりも大切です。外用薬の場合、頭皮のかぶれやかゆみなどの副作用が出ることがあります。

内服薬は、全身に作用するため、むくみや血圧の変動、電解質異常などの副作用に注意が必要です。特に、妊娠中や授乳中の方は使用できない薬が多いため、必ず医師に相談してください。

治療中に何らかの異常を感じた場合は、速やかに医師に連絡しましょう。

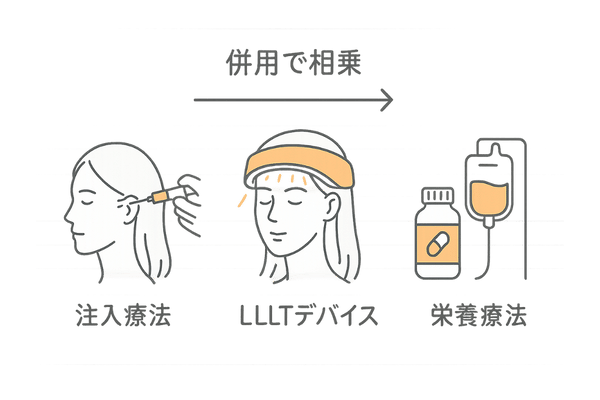

施術と支持療法 – 注入療法低出力光栄養療法の位置づけ

薬物療法と並行して、クリニックで行う施術や、体の中から発毛をサポートする支持療法を組み合わせることで、治療効果をさらに高めることが期待できます。

これらの治療は、頭皮環境を直接的に改善したり、髪の成長に必要な要素を補ったりする役割を担います。

頭皮に直接働きかける注入療法

注入療法(メソセラピー)は、髪の成長に有効な成分を、注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する治療法です。

成長因子(グロースファクター)やミノキシジル、ビタミン、アミノ酸などを配合した薬剤を、毛根の近くに届けることで、細胞の活性化や血行促進を促します。

内服薬や外用薬だけでは効果が不十分な場合や、より積極的に発毛を促したい場合に選択肢となります。

低出力光治療(LLLT)

低出力光治療(Low-Level Light Therapy)は、特定の波長の赤色光や近赤外線を頭皮に照射する治療法です。

この光が、細胞内のミトコンドリアに働きかけ、エネルギー産生を活性化させることで、毛母細胞の働きを促し、ヘアサイクルを正常化する効果が期待されます。

痛みや副作用がほとんどなく、自宅で行える家庭用の機器も市販されています。他の治療との併用も可能です。

栄養療法による体の内側からのサポート

健康な髪を育むためには、バランスの取れた栄養が欠かせません。

特に、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行に関わるビタミンE、細胞分裂をサポートするビタミンB群、そして鉄分などは重要です。

通常の食事だけでは不足しがちな栄養素を、医療用のサプリメントや点滴療法で補うことで、発毛しやすい体内環境を整えます。

血液検査の結果に基づいて、一人ひとりに必要な栄養素を特定し、補充していきます。

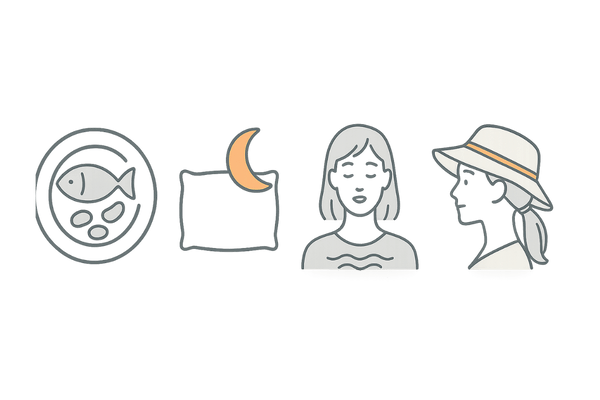

生活ケアとヘアマネジメント – 食事睡眠ストレス紫外線牽引への対策

薄毛治療の効果を最大限に引き出し、健康な髪を維持するためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。

食事や睡眠といった基本的な生活習慣から、髪への物理的な負担を減らす工夫まで、日常的に取り組めるケアについて解説します。

バランスの取れた食事を心がける

髪は、私たちが食べたものから作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材からバランス良く栄養を摂ることが基本です。

特に、髪の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)、ビタミン、ミネラルを意識して摂取しましょう。

髪の健康に役立つ栄養素と食材

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、細胞分裂を促す | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| 鉄分 | 全身に酸素を運び、頭皮の健康を保つ | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

質の良い睡眠とストレス管理

髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。特に、入眠後の深い眠りの時間帯に多く分泌されるため、十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めることが大切です。

また、過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こす原因となります。

適度な運動や趣味の時間を作るなど、自分なりのリラックス方法を見つけて、ストレスを上手に解消しましょう。

頭皮と髪への物理的なダメージを避ける

日常生活の中には、知らず知らずのうちに髪や頭皮に負担をかけている行為があります。紫外線は頭皮を乾燥させ、毛母細胞にダメージを与えるため、外出時には帽子や日傘を活用しましょう。

また、ポニーテールなど、髪を強く引っ張り続けるヘアスタイルは、毛根に負担をかける「牽引性脱毛症」の原因となることがあります。

たまには髪を下ろす日を作るなど、同じ髪型を続けない工夫も大切です。シャンプーの際は、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように注意しましょう。

遺伝子検査付き育毛剤の紹介 – 構成対象者使用時の留意点

自分の体質を科学的に理解した上でヘアケア製品を選びたいと考える方が増えています。そのようなニーズに応える選択肢の一つとして、遺伝子検査がセットになった育毛剤があります。

ここでは、その一例として「Pesod」を紹介し、利用する際のポイントを解説します。

遺伝子検査で自分の髪質リスクを知る「Pesod」

「Pesod」は、使用前に遺伝子検査を行い、その結果に基づいてパーソナライズされた情報を提供するという特徴を持つヘアケア製品です。

検査では、男性ホルモンの感受性や頭皮トラブルのリスクなど、薄毛に関連する遺伝的な傾向を分析します。その結果を参考にしながら、付属の育毛剤とサプリメントで内外からケアを行うという考え方です。

自分の体質を理解する一つのきっかけとして、このような製品を活用するのも良いでしょう。

Pesodの製品概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 初月2,980円(税込)、2ヶ月目以降は7,980円(税込) |

| 契約条件 | 定期購入の回数縛りはなく、解約はいつでも可能 |

| セット内容 | 遺伝子検査キット、育毛剤、補助的なサプリメント |

利用する上での留意点

遺伝子検査付きの製品を利用する際は、いくつかの点を理解しておくことが大切です。まず、遺伝子検査の結果は、あくまでご自身の体質的な傾向を示すものであり、将来の薄毛を断定するものではありません。

また、製品の効果には個人差があり、すべての人に同じ結果が現れるわけではないことを念頭に置きましょう。公式サイトでは、使用者の変化の様子が写真で紹介されています。

どのような製品か気になる方は、公式サイトでご確認ください。

よくある質問

- Qびまん性脱毛症は完治しますか?元の髪の量に戻りますか?

- A

適切な治療により、症状を大幅に改善し、薄毛が目立たない状態にすることは十分に可能です。

しかし、「完治」という言葉の定義は難しく、治療をやめると再び症状が進行する可能性はあります。

治療の目標は、抜け毛を減らし、髪を太く健康に育てて、ご自身が満足できる状態を維持することに置かれます。

元の髪の量に完全に戻るかどうかは、脱毛の進行度や原因、治療への反応性など個人差が大きいため、医師と相談しながら現実的なゴールを設定することが大切です。

- Q男性が使うAGA治療薬を女性が使っても大丈夫ですか?

- A

絶対に使用しないでください。

男性のAGA治療薬(フィナステリドやデュタステリドなど)は、男性ホルモンに作用する薬であり、女性が使用するとホルモンバランスに深刻な影響を及ぼす危険性があります。

特に妊娠中の女性がこれらの薬剤に触れると、胎児(特に男児)の生殖器に異常を引き起こす可能性があるため、厳しく禁じられています。

女性の薄毛治療は、女性の体に合わせた安全な方法で行う必要があります。

- Q出産後の抜け毛がひどいのですが、これもびまん性脱毛症でしょうか?

- A

出産後に見られる抜け毛の多くは「分娩後脱毛症(産後脱毛症)」と呼ばれるもので、妊娠中に増加していた女性ホルモンが出産後に急激に減少することで起こる一時的な生理現象です。

これは休止期脱毛症の一種であり、通常は産後半年から1年ほどで自然に回復します。

ただし、回復が遅い場合や、1年以上経っても薄毛が改善しない場合は、びまん性脱毛症など他の原因が隠れている可能性もあるため、一度専門医に相談することをお勧めします。

- Q遺伝的な要因は大きいのでしょうか?母も髪が薄いので心配です。

- A

女性のびまん性脱毛症においても、遺伝的な素因は関与すると考えられています。薄毛になりやすい体質が遺伝することはありますが、必ずしも親と同じように薄毛になるとは限りません。

びまん性脱毛症は、遺伝だけでなく、加齢、ホルモンバランス、生活習慣、ストレスなど、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。

遺伝的な傾向が気になる場合でも、早期から適切なケアや治療を行うことで、薄毛の進行を緩やかにしたり、症状を改善したりすることは可能です。

以上